Get Back to where you once belonged

Lo schermo televisivo si apre come una finestra sul passato. Sono i primi giorni del 1969 e gli ultimi dei Beatles. Il quartetto di Liverpool si ritrova, un po’ controvoglia e senza più quella sintonia di un tempo, a suonare nuovi brani, con la voglia di tornare a suonare dal vivo. Una troupe cinematografica documenta i giorni di prove. Le 56 ore di girato e le oltre 150 di audio vengono restaurate, rimasterizzate e rimontate da Peter Jackson per dare vita a un lungometraggio, poi trasformato in miniserie dalla portata epica (tre episodi per quasi otto ore totali).

The Beatles: Get Back, disponibile su Disney+, non è solo un documento che testimonia le ultime scintille di una band avviata sul viale del tramonto e che si scioglierà di lì a poco, non è solo un lavoro certosino che mette a tacere alcune leggende e dicerie che sembravano diventate più vere del vero (come il clima teso durante le registrazioni), non è solo il documentario su un documentario diretto da Michael Lindsay-Hogg (Let It Be – Un giorno con i Beatles, che poi venne rapidamente ritirato dal commercio) che si stava lentamente costruendo mentre Paul, John, Ringo e George suonavano. La miniserie di Peter Jackson è pura narrazione mitologica, tre film realizzati da un regista che di trilogie epiche ne sa qualcosa, assolutamente consapevole di contenere e mostrare una vera e propria storia talmente straordinaria da sembrare scritta su un copione.

E, per certi versi, è proprio così.

Quel “Get Back” che dà titolo all’opera sembra un invito per tutti. Un ritorno alle grandi storie sullo schermo e alla dimostrazione di un talento fuori dalla norma.

Indietro nel tempo

Nothing’s gonna change my world

Non è la prima volta che Peter Jackson realizza un documentario giocando con i materiali a disposizione. È di qualche anno fa il suo They Shall Not Grow Old – Per sempre giovani, dedicato ai soldati britannici della Prima Guerra Mondiale. In quell’occasione Jackson aveva restaurato e colorato digitalmente i filmati dell’epoca, unendoli a varie testimonianze audio e trasformando il tutto in un racconto ordinato ed emozionante, dove l’ingresso del colore e del formato panoramico simboleggiava l’inizio dell’epopea bellica a cui andavano incontro i soldati. Il linguaggio del cinema, che ricorda una delle dissolvenze più celebri di sempre della storia del cinema, quella de Il Mago di Oz di Victor Fleming, donava un senso all’intera operazione. Paradossalmente, era proprio l’innaturale mostrato in scena, la non sincronizzazione tra audio e immagini a costruire un racconto. Come direbbe Orson Welles, citando Pablo Picasso, “l’arte è una menzogna che ci fa capire la verità”.

Peter Jackson non è nuovo a questo tipo di operazioni. Già negli anni Novanta aveva dato prova del suo talento di regista di documentari con Forgotten Silver, speciale televisivo che raccontava la storia del celebre e misconosciuto Colin McKenzie, vero e proprio pionere neozelandese del cinema delle origini. Un documentario che coinvolge testimonianze di diverse celebrità e che prova a ripercorrere il genio del regista. Peccato che Colin McKenzie non è mai esistito e che quello di Peter Jackson sia un falso, un mockumentary che tenta in tutti i modi (riuscendoci) di ingannare lo spettatore.

Un creatore di mondi e di immaginari: è a Peter Jackson che dobbiamo la migliore trasposizione della Terra di Mezzo nella trilogia de Il Signore degli Anelli, saga vincitrice di ben 17 Oscar complessivi, o una delle migliori Skull Island portate sul grande schermo. Jackson è un autore che sa perfettamente gestire la macchina cinematografica e la creazione di mondi in cui immergersi. Non fa eccezione The Beatles: Get Back, in cui lo studio di posa di Twickenham prima e, successivamente, lo studio di registrazione alla Apple Records diventano luoghi dove la magia si compie. Una magia ben diversa da quella di Tolkien, ma non per questo meno straordinaria. Anche quando si tratta di cinema documentario, il regista premio Oscar sembra non poter fare a meno di dar vita a microcosmi che raccontano un’epica definita.

La cosa più simile a un remake de Il Signore degli Anelli? The Beatles: Get Back ci va molto vicino.

Tre atti verso il gran finale

Everybody had a hard year

Everybody had a good time

Everybody had a wet dream

Everybody saw the sunshine

I Beatles volevano realizzare un film su Il Signore degli Anelli, poi mai realizzato.

Peter Jackson, regista della futura trilogia, al suo esordio nel lungometraggio omaggia il quartetto di Liverpool inserendo le loro sagome all’interno dell’auto di uno dei protagonisti di Bad Taste – Fuori di Testa.

È una storia di legami che finalmente trovano la loro unione in questa lunghissima miniserie. Perché in questi tre film da più di due ore l’uno (il secondo arriva persino a replicare la durata de Le due torri) si trova di tutto, come nelle migliori storie che Sam descriveva a Padron Frodo, dove i personaggi si aggrappavano a qualcosa di buono per andare avanti. Succede coi Beatles, che devono compiere un’impresa impossibile come inventare quattordici nuovi brani per registrare un nuovo album e suonarlo dal vivo in poche settimane. Una corsa contro il tempo e contro le avversità che derivano dal gruppo stesso. Tra dimostrazioni di ego sempre più strabordanti, menefreghismo e un po’ di confusione generale, il ritratto che ne esce fuori è quello di un gruppo di eroi improbabili che cercano di raggiungere un traguardo troppo lontano per loro.

Il primo episodio si conclude raggiungendo un picco emotivo importante: George Harrison decide di lasciare la band. È la prima grande frattura, una conclusione inevitabile che Jackson riesce a rappresentare attraverso il montaggio. Basta vedere i primi piani dei musicisti, come si guardano, cosa (non) dicono e come reagiscono per assaporare una tensione crescente che trova naturale conclusione prima dei titoli di coda. Come in un altro celebre primo atto di una trilogia, la Compagnia a cui ci siamo legati si divide. Il secondo episodio, il più lungo, è il tipico episodio centrale in cui il vero cuore tematico del progetto si mette in evidenza. Una data di scadenza, una lotta contro il tempo, un cambio di location e i Beatles, con l’aiuto del tastierista Billy Preston, sembrano rinascere dalle proprie ceneri.

Il secondo atto della storia è la creazione della Storia stessa. Dal caos all’interno dello studio di registrazione, i quattro riescono a ritrovare, a fasi alterne, quella scintilla compositiva che ne rappresenta il talento migliore. Lo spettatore è così obbligato a seguire una narrazione anche ripetitiva, ma fedele alla realtà: quella del genio artistico che prova e riprova, alla ricerca della migliore versione possibile. L’imperfezione dell’essere umano. Un’umanità che in qualche modo rende i Beatles più vicini al loro pubblico, portandoli così spogliati della propria aurea divina che li permeava e che si manifesta solo quando sono gli strumenti a parlare. In queste tre ore c’è la vera celebrazione dell’essere umano come talento artistico. The Beatles: Get Back diventa così un dietro le quinte sull’atto del creare. In una miniserie concentrata più sulla difficoltà, i momenti migliori di questa seconda parte risultano essere quelli della libertà e l’alchimia musicale. Il finale è ancora una volta preludio del gran finale: e se il concerto avesse luogo sul tetto di quello stesso edificio dove stanno provando da giorni?

Prova dopo prova, indecisione dopo indecisione, tra cambiamenti e nuove tensioni, i Beatles, all’inizio del terzo episodio, sanno di non poter riuscire a raggiungere l’obiettivo richiesto. Ecco allora abbandonata l’idea di uno spettacolo televisivo, concentrarsi sulle canzoni, ma perdendo di vista tutto ciò che va al di fuori della registrazione dell’album. Non del tutto convinti, vittime del loro stesso status, i quattro dovranno per forza accettare di esibirsi sul tetto, dando vita al loro ultimo concerto insieme.

Lo schermo è Storia

Well, you can celebrate anything you want

Cosa significa avere un regista premio Oscar come Peter Jackson a selezionare le riprese e giocare con il montaggio? Il documentario plagia la realtà creandone una più narrativa, quasi fosse un’opera di fiction. Alla base di partenza c’è un dislivello quantitativo tra i materiali video e le registrazioni audio, differenza il cui ostacolo poteva essere superato inserendo delle immagini fisse di repertorio, scelta che la maggior parte dei documentari condividono. Peter Jackson, invece, sceglie la via più rischiosa, ma anche più affascinante: aggiunge riprese video, tra primi piani o panoramiche, anche fuori sincrono con l’audio (ma solo se lo spettatore sceglie di notarlo). Il risultato è un flusso costante di immagini che si preoccupano di raccontare sempre e comunque, costruendo una realtà “sospesa nel tempo”, appartenente solo allo schermo televisivo.

Si gioca molto con il linguaggio cinematografico, ponendo l’intera operazione di restauro e rimontaggio al pari dell’atto creativo del quartetto che vediamo in scena. Come definire, di conseguenza, il lavoro di Peter Jackson? Una celebrazione dei Beatles che è allo stesso tempo una rappresentazione “dal basso”, una storia vera che si compie grazie ai meccanismi della fiction della grammatica cinematografica. Divenendo quasi dimostrazione teorica sulla creazione artistica (dentro e fuori lo schermo), in The Beatles: Get Back, più che un documento (anche se il film è anche e soprattutto questo) si assiste a una grande opera narrativa, dove storia e Storia si intersecano. Si arriva agli ultimi quaranta minuti, sul tetto della Apple Records, con la consapevolezza di aver assistito a una vera e propria impresa degna delle migliori storie.

Dopo la leggenda

We’re going home

Better believe it

Good-bye.

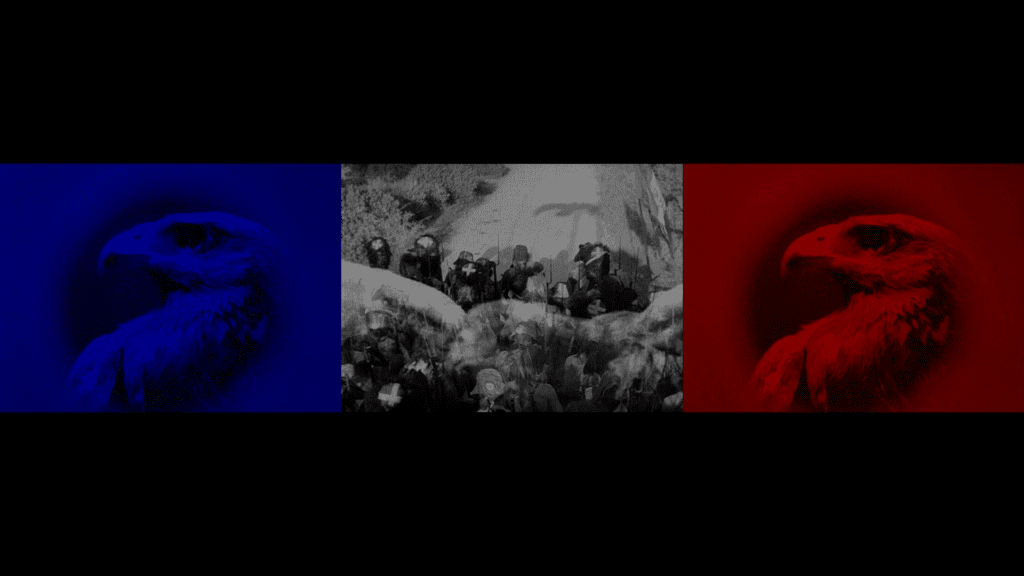

Poche canzoni pronte, qualche imperfezione, un freddo che rende difficile pizzicare le corde della chitarra: non un grande concerto, ma sicuramente uno di quelli grandiosi. L’ultima esibizione pubblica dei Beatles arriva come apice e gran finale dopo ore e ore di prove, di tentativi di dar forma alle canzoni, è un momento liberatorio per lo spettatore e per gli stessi protagonisti. Finalmente accade. Lo stesso senso di liberazione che si prova quando l’anello di Sauron, dopo 11 ore di storia, finisce divorato tra la lava del Monte Fato. Forse è per questo che, quando inizia l’esibizione, lo schermo si tripartisce, come nel climax del Napoléon di Abel Gance, il film del 1927 della durata di oltre cinque ore che, nel suo atto finale, veniva proiettato attraverso tre schermi affiancati simultaneamente. Non ci poteva essere finale migliore per una grande storia come questa.

Raggiunto l’apice emotivo (e che momento incredibile sentire una ragazza londinese che riconosce, senza vederli, i Beatles solo dalla voce: in una breve risposta c’è tutta la descrizione di cos’era la band all’epoca) il documentario non può che accogliere per l’ultima volta i titoli di coda, così come nella mente dello spettatore non può non farsi spazio il ricordo e la memoria di una storia che è praticamente giunta al termine. Di lì a poco i Beatles termineranno le registrazioni di quello che poi sarà Let it be, registreranno senza più molto interesse Abbey Road e si scioglieranno nel giro di un anno. Dopo il concerto c’è spazio per qualche veloce sguardo sul giorno dopo, che ha il sapore malinconico di una Compagnia che si saluta per l’ultima volta.

E che rivive ogni volta che si ascolta la loro musica.