Un figlio a cui porgere l’estremo saluto, un misterioso fratello, un nuovo padre. Nel cinema di László Nemes il parente prossimo continua ad essere centrale, a svolgere un ruolo chiave. La famiglia come supporto più vicino, come ideale punto di riferimento a cui aggrapparsi nel caos. Lo era nella Auschwitz de Il Figlio di Saul così come lo è nella Budapest di Orphan (Árva): non quella ricca di speranze e all’apice dello sviluppo vista in Tramonto, bensì nel 1957, pochi mesi dopo la mancata rivoluzione antisovietica.

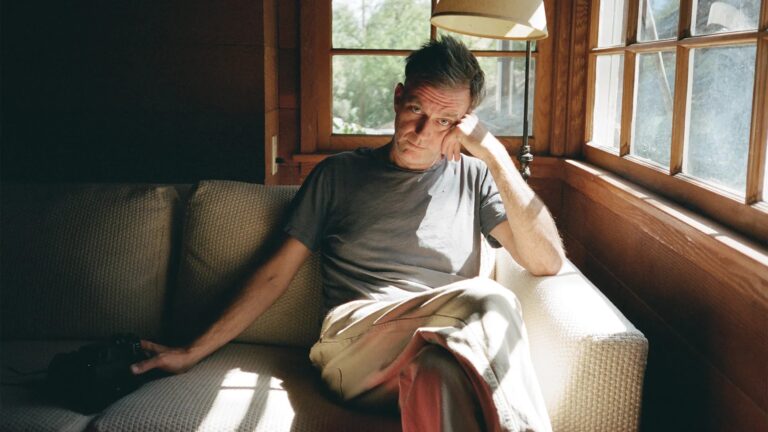

Ispirato alle memorie d’infanzia del padre del regista premio Oscar nel 2015, il film in concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia conferma – qualora fosse necessario ribadirla – la visione del cinema del cineasta ungherese, inattivo da sette anni. Troppi per un autore così – che adesso, dopo le incomprensioni con il sistema produttivo oltreoceano, sembra tornato per restare. Il più a lungo possibile.

Orfani di un mondo perduto

Non è difficile intravedere nell’orfano Andor, cresciuto soltanto dalla madre e con la speranza di poter riabbracciare il padre scomparso, il riflesso dell’intera Ungheria. Forse tutta l’Europa del dopoguerra, in una fase di piena ricostruzione. Un momento in cui a perdere la bussola è una società che non sa più riconoscersi allo specchio, che non ricorda le proprie origini. In cui ogni bugia può essere anche una verità e viceversa, in cui ognuno è orfano di qualcosa. Destino di un continente che, ancora oggi, porta con sé i traumi di un passato dolente, l’instabilità di un presente asfissiante e l’incertezza di un futuro angosciante. Così questa struggente ballata dalle note vagamente truffautiane e rosselliniane riesce a portare con sé un respiro persino più ampio del racconto di formazione e di ricerca identitaria giovanile, più universale.

Nemes, come in passato, lavora prima di sottrazione su personaggi, ambienti, struttura narrativa e poi di estrazione. Prende il piccolo e lo esalta, danza con la semplicità (ma quasi mai facilità) dell’insieme per dedicarsi al dettaglio, più importante forse dell’insieme, per andare al centro delle cose. Per ricercare sentimenti primordiali, dilemmi naturali.

Ed è sempre lì per esplodere Orphan, per liberarsi catarticamente del peso dell’oppressione. Ma quando può frena, soffocato, in una discesa sì anticlimatica e non certo imprevedibile, ma sempre coerente. Più amletico che edipico, questo viaggio nella solitudine all’indomani del tramonto della civiltà è ancora una volta il tentativo di riconnettere i protagonisti del cinema di Nemes a qualcosa di concreto, talvolta idealizzato ma utile, spesso necessario, per risalire a galla. Anche quando quel qualcosa non c’è più. Per salvarne la memoria, lo spirito. Il ricordo sia come oasi in cui rifugiarsi che, di contro, come gabbia in cui restare intrappolati.

Ciò che resta di un’illusione

Il racconto si fa allora più asciutto ma non perde mai di vista il suo obiettivo. Anche quando la ricerca formale – ancora impressionante un tale controllo dell’immagine – sembra sul punto di prendere il sopravvento. Anche quando l’impatto emozionale di una possibile catarsi viene negato. È più la Storia, con la esse maiuscola, a interessare l’autore ungherese; quella che sembra vivere all’esterno degli eventi, fuoricampo, evocata dal sonoro, che si piega davanti i suoi protagonisti – allo sguardo di Andor e ai suoi sensi, alla sua altezza (come nel meraviglioso incipit), ai suoi sogni spezzati o ai suoi desideri indomiti. E dunque la compattezza narrativa d’insieme risulta congrua per poter esplorare al meglio quello specifico milieu – oltre che per mettere in piedi una ricostruzione d’epoca nuovamente esemplare. Nel quale figli, padri, madri, fratelli o sorelle non possono che compiere scelte permeate d’ambiguità.

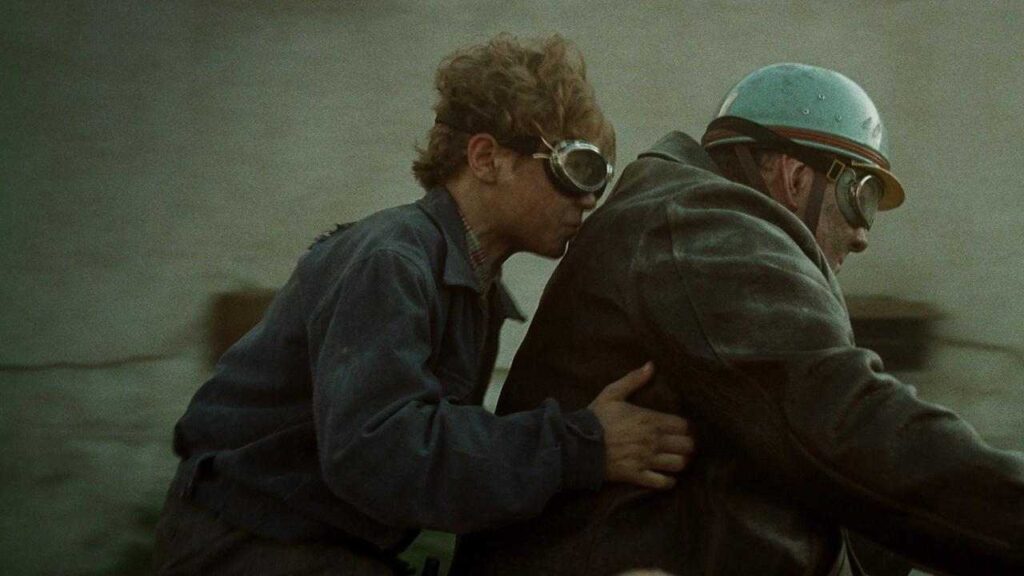

Forse più che in passato, Nemes tira fuori il meglio da ogni volto, espressione, riuscendo a costruire personalità e caratteri attraverso pochissimi tratti. A enfatizzare i già singolari Bojtorján Barábas, Grégory Gadebois e Andrea Waskovics; seguendoli ma a debita distanza, staccando dalle spalle quella camera che sembrava parte organica dei suoi personaggi precedenti. Così il serrato pedinamento cede definitivamente il passo all’esterno polveroso e decaduto, dall’afflato meno radicale e dall’impostazione drammaturgica più lineare ma naturale sviluppo, evoluzione e punto di passaggio per le pagine di un romanzo visuale del Novecento che, al suo terzo atto, sembra sempre più chiaro, lucido e conscio. Che somiglia a davvero tante cose ma che, nel bene e nel male, è tanto personale da non sembrare nient’altro. Anche in un film molto diverso dai primi due come è questo notevole Orphan.