Crisi esistenziali, generazionali, politiche. Un intenso desiderio di urlare qualcosa che è stretto in gola, come una lettera scritta, cancellata e scritta nuovamente. Morire per poi rinascere, come i personaggi che cambiano, come una fotografia sempre diversa di uno spaccato di storia nostrana. Nanni Moretti racconta generazioni, drammi genitori-figli, dilemmi psicoanalitici attraverso sé – sia nel senso di attore diretto dalla sua stessa regia, che del suo alter-ego – percorrendo epoche e sentendo un fascino di maturazione personale.

Guardare un film dopo l’altro significa sfogliare pensieri, dubbi e conflitti epocali, toccare le sfumature dei cambiamenti e assistere a crolli societari.

Uomini soli

Che si tratti di una condizione individuale o gruppale – se non societaria -, il cinema di Nanni Moretti mette in scena in maniera trasversale la solitudine dell’essere umano. Uno stato che si colloca su due fronti: da una parte esistenziale, certo, intrinseco del patto di vita e dall’altro come se fosse uno stato di migrazione verso il ricongiungimento con l’altro.

La condizione di solitudine umana inizia nel momento stesso della vita attraverso la separazione dal corpo materno che consente una separazione di nascita, per la vita. La solitudine, nel senso proprio di distaccamento, è quindi qualcosa che già di per sé contiene un potenziale biofilo, una spinta. Al contempo, la solitudine nel senso meno attaccato alla realtà può essere percepita come qualcosa di estremamente angosciante, che rimanda a un’esperienza di estraniazione rispetto al mondo e fa fede a un senso di sicurezza interno.

La solitudine di Moretti prende diverse forme, ma tendenzialmente ha le note di qualcosa che cerca di ricongiungere parti di Sé, che si tratti di una condizione ontologica, morale, ma anche generata da qualcosa di specifico, come una morte. Un ricongiungimento che appare anche protettivo rispetto alla salvaguardia di sé, come di difesa nei confronti di un mondo con cui sembra impossibile riuscire a trovare un incastro armonioso.

Io non vi voglio, ma un pochino sì

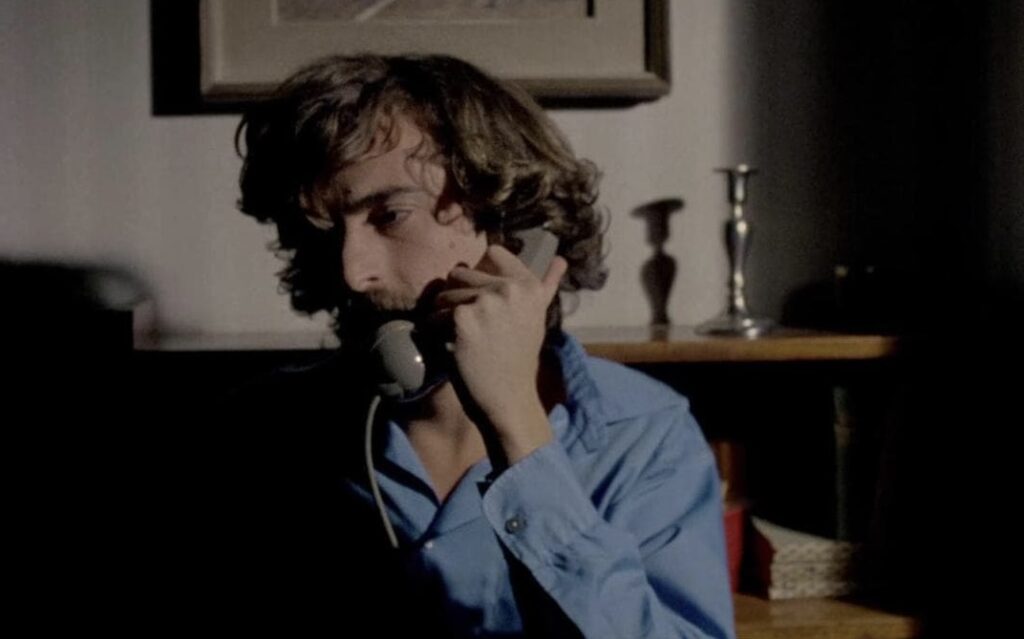

Il senso di solitudine di Nanni Moretti è contraddistinto però anche da un forte sentimento di unione. Difatti, anche se a galla emerge solo quel piglio di distacco, di critica antipatica e sottolineature costanti e continue, i personaggi morettiani hanno un forte desiderio di trovare un gancio rispetto all’altro. Moretti sembra mettere in scena la non comprensione di sé, tanto da chiudersi in un narcisismo protettivo (“Ah no, se si balla non vengo. No, allora non vengo. Che dici vengo? ….Mi si nota di più se vengo e me sto in disparte o se non vengo per niente?”).

Un costante “non ho bisogno di voi” che sembra vestirsi di due aspetti apparentemente antitetici: se da una parte Michele/Moretti si distacca, chiudendosi nelle sue ideologie, bistrattando con ironia da naso all’insù chiunque si diversifichi da quel suo sentimento da nostalgico politico e societario, dall’altra cerca una collocazione all’interno di quello stesso sistema, un’identità su cui modellare la creta della sua personalità e generare uno spazio di comprensione fra sé e l’altro. Moretti urla per tutta la sua adolescenza filmica, persino con delle piante, attira l’attenzione, osserva il mondo da una Vespa, si lascia divorare dalle sue ossessioni. Poi, matura.

La psicoanalisi di Nanni Moretti

Da un punto di vista psicoanalitico, uno degli aspetti più interessanti della filmografia di Nanni Moretti è la sua rappresentazione della psicoanalisi stessa. Come ricorda Benvenuto in un interessante articolo, il cinema ha cambiato rotta nella messa in scena della figura dell’analista, per cui, da un momento in poi, diviene (finalmente) più umano, reale, soggettivo, fragile, fino addirittura a dover essere lui stesso salvato. La messa in scena di Nanni Moretti è interessante perché pone il focus proprio su questo punto, richiamando alla mente dello spettatore l’esperienza intima del personaggio, più che invitarlo a concentrarsi sulla narrazione in sé.

Ne La stanza del figlio, Nanni Moretti amalgama alcune riflessioni circa il ruolo dell’analista e della cura. Il dolore, accompagnato dal senso di colpa che dona più consistenza e accettazione a quel naufragio luttuoso, frantuma l’esistenza di una famiglia. Le parti non tengono più. Giovanni rivive la scena più e più volte, è incastrato in un pensiero rigido e ossessivo di non accettazione, segmentando la fine e costruendo una storia alternativa nella sua fantasia. Paola, moglie e madre, cerca di trovare legami con la vita del figlio, è ferma nella sua camera e non può lasciarlo andare.

Qui, il pensiero insistente verso l’analisi sembra avere anche il senso di ricostituire quel legame con l’altro, come scrivevamo appena sopra, un senso perduto nel vissuto della solitudine. I pazienti che si sdraiano sul lettino di Giovanni sono profondamente soli, fra gesti ossessivi e privi di linfa, bisogno di distruggere il legame per sentirlo e chi teme la morte quanto la vita. Personaggi che incontrano un analista per giungere alla costruzione di una condivisione prima, di un legame poi e la possibilità di far nascere un noi. Ma quando irrompe il trauma esterno, Giovanni non sembra essere più capace di costruire quel noi. Il dolore non può essere messo al servizio della stanza d’analisi, sente di dover rinunciare, è troppo e soprattutto scongelare quella sofferenza e renderla umana sarebbe uscire da quella tana coperta di un velato narcisismo difensivo che continua a persistere.

Mettere al servizio dell’altro la propria sofferenza per costruire una nuova narrazione insieme, è il gesto più complesso da compiere.

Il fallimento della psicoanalisi

Una fragilità che in parte si ritrova anche in Habemus Papam, in cui l’analista megagalattico alias Nanni Moretti ha il compito più difficile, ovvero analizzare il Papa e aiutarlo a svolgere la sua funzione. Il suo scopo è quindi risolutivo. Il Papa vive attacchi di panico facendo perdere la psicoanalisi nei suoi giochi distaccati e teorici, fra attaccamento, accudimento, responsabilità, potere, proprio nel momento in cui sta per fare il salto verso una responsabilità divina e terrestre. Non sappiamo granché della storia di quest’uomo, se non qualche breve cenno a un passato da attore mancato.

Potremmo allora cadere anche noi nella tentazione di Moretti di ipotizzare dinamiche come una presa vitale di un Vero Sé che finalmente riesce a vincere un Falso Sé. Una chiusura religiosa e moralistica che porta a una regressione; un desiderio di fuga davanti un’incapacità di fronteggiare le proprie responsabilità, come se la parte narcisistica non reggesse. Ma non importa.

Il cinema di Nanni Moretti, alla fine dei conti, è semplice e puro nella propria ricercata antipatia pungente, per cui, la sua predisposizione a inscenare frammenti di psicoanalisi mette in luce anche un fallimento del superpotere illusorio attribuito a questa. Non esiste comprensione, non esiste Dio capace di far cambiare idea: anche gli analisti perdono la loro strada, rinunciano, smarriti fra cardinali quasi fossero al pari e setting improvvisati. La realtà irrompe, lacera l’intimità soggettiva, gli ideali ormai sono andati da un pezzo. Chi ci salverà?