A 25 anni di distanza dalla sua uscita, Funny Games ritorna nelle sale italiane l’11, il 12 e il 13 dicembre in versione restaurata grazie a I Wonder Pictures.

Le cronache narrano che il cult di Michael Haneke, al suo debutto nel 1997 alla 50esima edizione del Festival di Cannes, spinse più della metà degli spettatori a uscire dalla sala prima della fine, disturbati dallo spettacolo sullo schermo. Funny Games, infatti, si classifica come un riuscitissimo anti-horror sadico che produce tutt’ora discorsi attualissimi sulla violenza e gli schermi.

Funny Games e il rapporto con il dispositivo

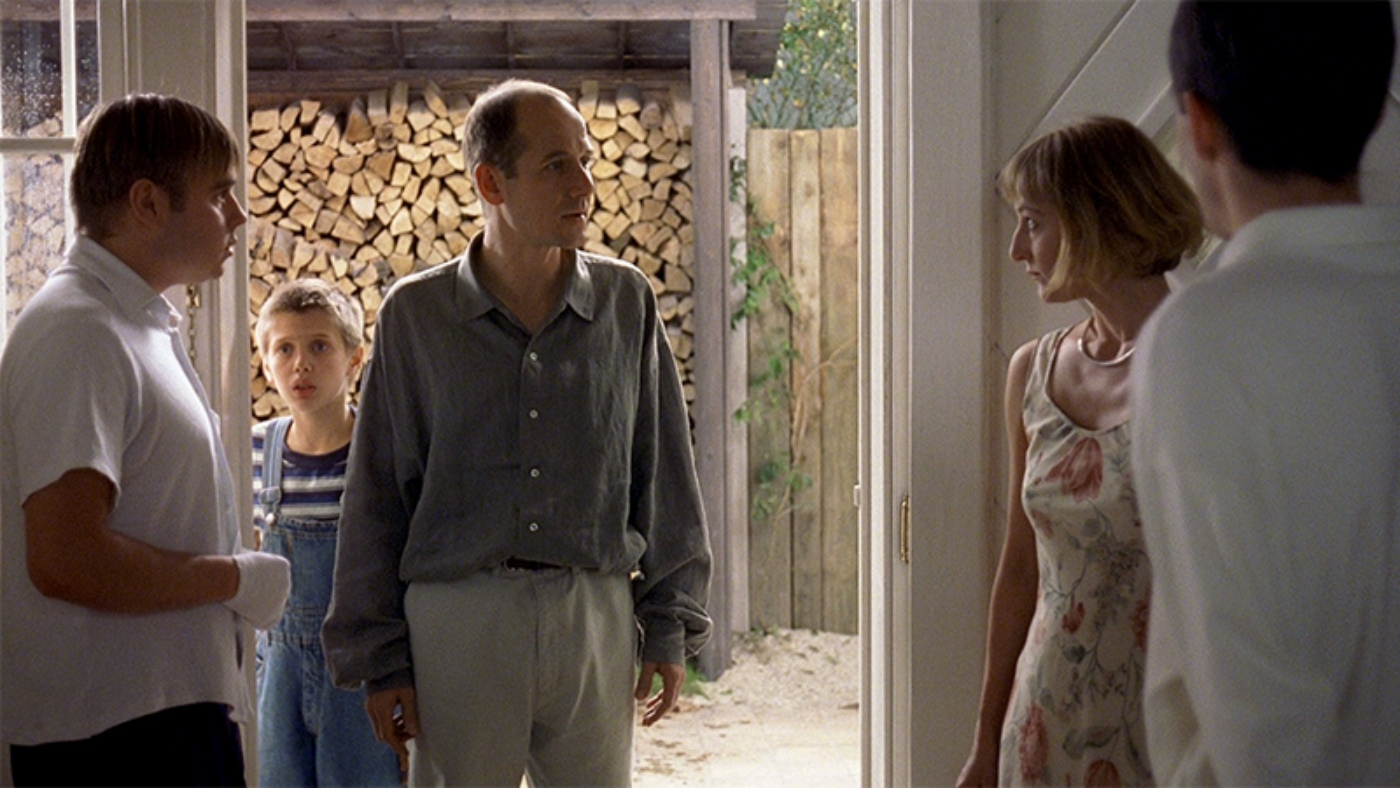

Il film di Haneke, com’è noto infatti, inizia come classico home invasion fortemente perturbante per operare una riflessione sulla violenza e la gratuità nella sua rappresentazione mediatica. Una famiglia borghese composta da Anna (Susanne Lothar), Georg (Ulrich Mühe) e il figlio Schorschi (Stefan Clapczynski) si reca per le vacanze estive nella seconda casa sul lago per passare lunghe settimane di relax. Qui la loro tranquillità viene disturbata da una coppia di sadici composta da Paul (Arno Frisch) e Peter (Frank Giering), due giovani uomini che ben presto prenderanno in ostaggio la famiglia e la obbligheranno a giochi e torture crudeli fino al tragico epilogo.

Ciò che caratterizza Funny Games è innanzitutto il contesto storico e culturale in cui nasce: alla fine degli anni Novanta infatti fiorisce tutta una discussione accademica scatenata dal passaggio dall’analogico al digitale, dal VHS al DVD, dove la manipolazione del flusso audiovisivo diventa più agevole per lo spettatore che può operare tagli, scegliere singolarmente le scene da cui partire nella riproduzione dell’opera e così avere anche una maggiore interazione nel consumo del prodotto cinematografico. Questo tipo di contesto è fortemente influente sull’opera del regista austriaco che già aveva ragionato sul dispositivo in Benny’s Video (1992). In Funny Games il rimando si fa proprio esplicito quando, proprio alla fine del primo atto, il carnefice Paul si gira verso la macchina da presa e fa l’occhiolino – letteralmente – allo spettatore, cercando in qualche modo la sua complicità e instaurando con lui un rapporto diretto.

L’espediente da nouvelle vague funge per operare un ragionamento proprio sulla sospensione dell’incredulità, assunto di base del cinema occidentale, che viene qui distrutta con la rottura della quarta parete da parte del villain. La messa in discussione della realtà e il suo rapporto con la finzione sono d’altronde altri temi centrali del film, esplicitati nel finale dalla conversazione tra Paul e il complice Peter. Non è infatti un caso che nella seconda metà del film per una buona fetta di tempo vediamo Paul fare zapping in tv tra gare automobilistiche, pubblicità stupide, film e reportage di guerra e disastri, in un flusso continuo rumoroso e fastidioso di immagini bombardanti che distraggono lo spettatore e producono anche un forte senso di straniamento nella loro apparente insignificanza narrativa.

La rappresentazione audiovisiva della violenza

Il tema del piccolo schermo è ancora più evidente in quella che forse è la più celebre scena del film, cioè quando Anna approfitta di un momento di distrazione di Paul per sottrargli il fucile uccidendo Peter. La scena, applaudita peraltro in sala a Cannes, viene però seguita da un riavvolgimento del nastro da parte del carnefice il quale, prendendo un telecomando, torna indietro nel flusso del tempo della storia e del racconto in qualche modo “cancellando” l’azione di Anna. Dunque il possibile finale “positivo” di vendetta della vittima viene spazzato via con il tasto di un telecomando, risultando proprio in un’anti catarsi, producendo un effetto di shock del tutto spiazzante.

Michael Haneke gioca con la narrazione cinematografica classica, innanzitutto appunto distruggendo il suo assunto di base della sospensione dell’incredulità, operando manipolazioni temporali ma soprattutto sfidando l’empatia e l’immedesimazione spettatoriale. Se infatti lo stesso Paul più volte nel film parla direttamente allo spettatore, conscio che la sua posizione aderisca a quella delle vittime, la violenza quindi che adopera è diretta anche a chi guarda. Manifestando la consapevolezza di essere oggetto dello sguardo, come in uno spettacolo teatrale, egli agisce come un intrattenitore arrivando a chiederci addirittura se ne abbiamo abbastanza di quello che stiamo guardando oppure vogliamo arrivare a un vero finale con uno sviluppo narrativo plausibile.

Questi “giochi divertenti”, come suggerisce il titolo, sono diretti alla famiglia ma anche allo stesso spettatore, mettendo in discussione proprio la sua posizione non poi così passiva nel momento in cui si rapporta volontariamente a delle immagini gratuitamente violente. Nel criticare dunque la rappresentazione mediatica dell’orrore, Haneke utilizza le stesse forme del genere proprio per rendere più efficace il messaggio e categorizzando così il suo film come un anti-horror, smantellando la sua stessa struttura.

L’eredità di Funny Games e il rapporto con il presente

Funny Games, prendendo in giro la narrazione classica e le aspettative spettatoriali risulta un’opera di altissimo ingegno e di influenza capitale sull’intero panorama cinematografico. Per analizzare la sua portata rivoluzionaria tuttavia non basterebbe un articolo intero, ma sarebbe già evidente riflettendo su come l’home invasion, negli ultimi e ultimissimi anni sia diventato un sottogenere così tanto diffuso: basti pensare a The Strangers (2008), The Invitation (2015), Us (2019), Speak no Evil (2022), Knock at the Cabin (2023), tutti film che si collocano in un’epoca di inasprimento di conflitti sociali, dove il privato e il pubblico si sfumano e dove un senso di minaccia e di invasione mette in discussione le norme comportamentali.

Anche sul piano della pura rappresentazione della violenza il film di Haneke appare allo stesso tempo attuale. Le saghe di Saw o più recentemente Terrifier hanno fatto spesso discutere per il livello di orrore e violenza mostrati, ma il livello di distopia nel rapporto gamificato tra violenza e rappresentazione è stato alla base di una delle serie più di successo degli ultimi anni, Squid Game, la cui versione in forma di reality show sta facendo fortemente discutere per il livello di violenza psicologica reale inflitta ai protagonisti del gioco che in fondo -eliminazione fisica a parte ovviamente- non si distingue più di tanto dalla sua versione finzionale.

In un mondo ipermediatizzato e continuamente connesso in cui è sempre più semplice e immediata la ricerca di immagini violente tra riprese live di risse e scontri, intere comunità online di scambio di materiale snuff, in una spasmodica ricerca dell’estremo e del disturbante riflettere sulla posizione non più passiva spettatoriale risulta di estrema importanza. (Ri)vedere sul grande schermo Funny Games è un’occasione imperdibile per fruire di un pezzo importantissimo della storia del cinema e per goderne appieno il suo apporto rivoluzionario non solo sulle forme audiovisive ma anche del rapporto tra realtà, finzione, violenza e manipolazione.