Il rapporto stretto che esiste tra la letteratura e il cinema è un fatto assodato, assolutamente naturale. In definitiva si tratta di un dialogo intimo e serrato sostenuto da due creature simili, almeno per quanto riguarda il potenziale narrativo e l’immaginario stimolato, che trovano nuova linfa vitale uno nell’altro. Detto questo, dunque, non è assolutamente sorprendente appurare quanti autori, classici o moderni, siano stati reinterpretati o letti attraverso la forma rappresentativa e visiva del cinema.

Basti pensare, ad esempio, a Jane Austen o Emily Bronte, considerate immancabili fonti d’ispirazione per la cinematografia romantica e in costume. Oppure al più recente ed essenziale Cormac McCarthy o autori come Faulkner e Arthur Miller, diventati dei classici moderni. Senza dimenticare, poi, tutta la compagine fantasy dove spiccano Tolkien e il suo Signore degli Anelli cui fa da controcanto la saga potteriana di J.K. Rowling.

La lista potrebbe andare avanti all’infinito, trovando sempre nuovi collegamenti e ambiti in cui cinema e letteratura si sono trovati in stretta connessione. Nonostante questo, però, non tutti i romanzi sono cinematografabili. E, solitamente, sono anche quelli più desiderati ed ambiti da registi ed interpreti. Uno dei rapporti maggiormente contrastati che si svolge ormai da decenni in un’alternanza di amore/odio, però, è senza dubbio quello con Philip Roth e l’immenso, complesso, affascinante e assolutamente personale insieme di opere che definiscono il suo ambito creativo.

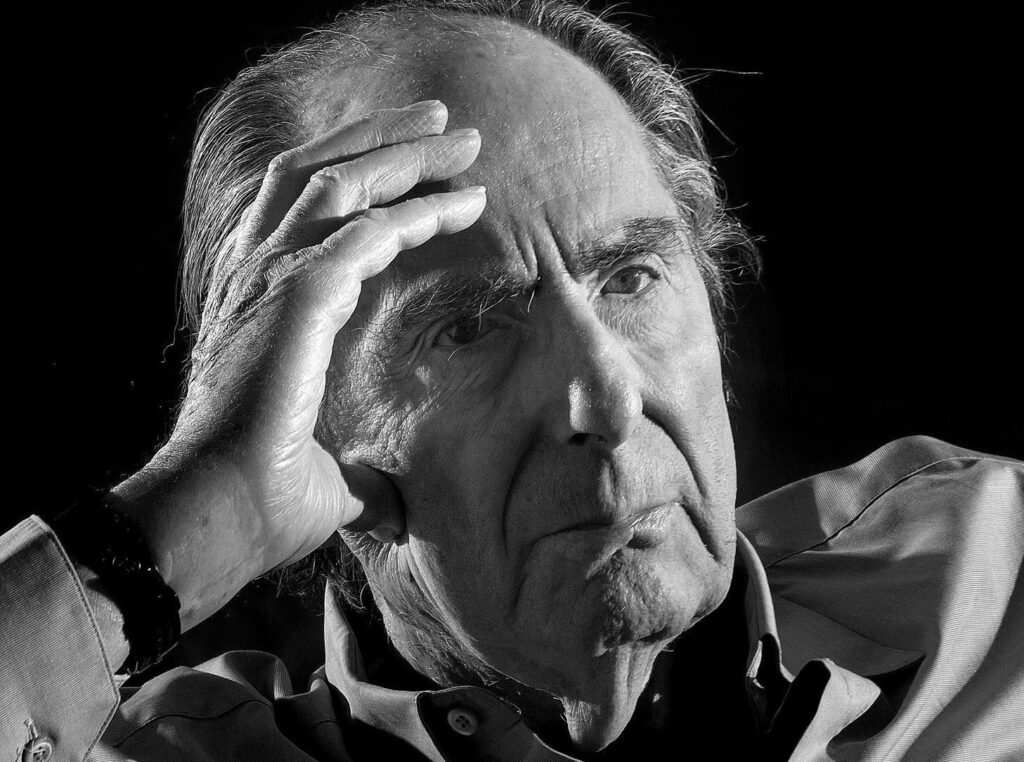

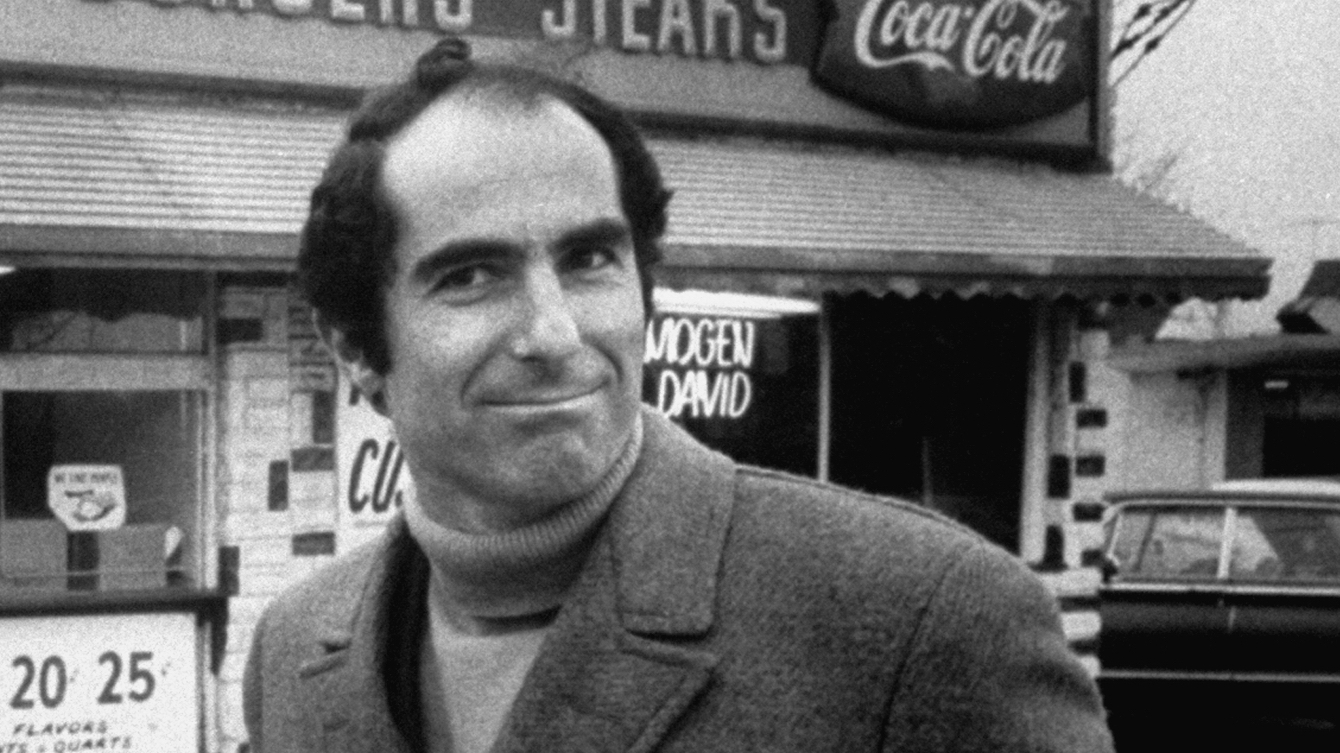

Premio Pulitzer con Pastorale Americana, primo autore vivente a vedere la totalità del suo lavoro inserito all’interno di una raccolta della grande letteratura americana, dal critico Harold Bloom è stato definito il maggior narratore americano e mai definizione è stata più calzante. Roth, infatti, ha saputo raccontare in modo del tutto personale l’evoluzione di un paese e della sua società dedita alle convenzioni più che alla realtà.

Allo stesso tempo, poi, a questo percorso più universale e storico, ha saputo intrecciare elementi biografici molto evidenti, mentre il legame alle sue origini ebraiche l’ha condotto ad una critica laica costante del presente. Insomma, citando nuovamente Harold Bloom, possiamo dire che Roth è stato ed è ancora, nonostante sia scomparso nel 2018, “il culmine di un enigma irrisolto”.

Lo stesso che molti registi hanno tentato di sciogliere o, comunque, di affrontare senza, però, ottenere successo. Perché se è chiara l’attrazione che il cinema prova per il linguaggio diretto, i personaggi sfaccettati e assolutamente non politicamente corretti tratteggiati dalla penna di Roth, è altrettanto certo che, per ora, si tratta di un amore non felice.

Questo vuol dire che delle trasposizioni cinematografiche dedicate alle sue opere, nessuna è riuscita a cogliere l’essenza della natura complessa e stratificata che le compone.

Ma quali sono le motivazioni o la cause alla base di questi insuccessi? In occasione dell’uscita di Philip Roth. La biografia, scritta da Blake Bailey, scelto dallo stesso scrittore non per essere riabilitato dalle critiche ma per risultare interessante, proviamo ad evidenziare gli aspetti che rendono la sua letteratura di così difficile traduzione cinematografica.

Vite, controvite e vite contro: la struttura narrativa di Roth

Iniziamo subito con il dire che se c’è un autore che rappresenta esattamente il contrario di linearità e semplicità quello è proprio Roth. Se a questo, poi, si aggiunge una totale mancanza di pudore o interesse per il giudizio morale degli altri, allora si va delineando il profilo di uno narratore realmente impegnativo. Uno scrittore che mette in gioco se stesso in ogni singola parola utilizzata lasciando traccia indelebile nelle vicende narrate come nei protagonisti messi in scena. Allo stesso tempo, però, chiede al suo lettore di fare altrettanto. Di non essere semplice spettatore, con la pretesa di essere intrattenuto, ma di mettere in gioco una parte di se, sicuramente la più intima e fragile.

Ed è così che affrontare un romanzo con Philip Roth vuol dire sostenere un colloquio serrato con l’autore e con se stessi. Un compito reso ancora più impegnativo perché si svolge su più piani narrativi, attraverso una serie di sottotesti e di giochi di riflessi che definiscono la struttura sempre in movimento ed evoluzione dei suoi romanzi tra vite, controvite e vite contro. Da quanto detto fino a questo punto, dunque, si comprende come questo gioco con parole, situazioni, intenzioni e significati celati siano degli scogli spesso insormontabili per una trasposizione cinematografica.

Il linguaggio visivo, per evidenti questioni di tempistiche, ha l’esigenza di andare a semplificare l’impianto di una narrazione. Al contrario, invece, un autore come Roth determina in assoluta autonomia il ritmo, la cadenza e la complessità del suo racconto. D’altronde nessuno come uno scrittore comprende ciò che è essenziale per la storia che sta scrivendo. E nulla di quello che Roth utilizza è accessorio o inserito per dimostrare mestiere o talento. Ogni singola parola è soppesata e valutata non solo per il suo significato, ma anche e soprattutto per il modo in cui questo può contribuire a delineare la natura del racconto.

Per affrontare una materia del genere, dunque, al cinema e agli sceneggiatori non rimane che andare alla ricerca del bandolo della matassa o, per dirla più semplicemente, di un intreccio guida, della storia essenziale, cui viene affidato il compito di rappresentare molto altro. Ma questo, pur semplificando notevolmente la questione e dando l’illusione di avere tra le mani del materiale perfetto da portare sul grande schermo, impoverisce la creatura originale perdendo il focus e il senso della narrazione stessa.

Degli esempi pratici in questo senso sono i film La macchia umana e Pastorale americana, tratti da due romanzi che vanno a formare la così detta trilogia politica e sociale di Roth insieme a Ho sposato un comunista. Diretti rispettivamente da Robert Benton ed Ewan McGregor, tradiscono entrambi la natura originale dei romanzi. Questi, infatti, utilizzano i personaggi del professore di letteratura Coleman Silk e dello “svedese” Seymour Levov per raccontare la direzione di un intero paese piegato al giogo di una rispettabilità sociale inesistente o nella continua promozione di un “sogno americano” la cui superficie è meno perfetta di quanto si voglia far credere.

Sfumature e sottotesti che i film non riescono a cogliere concentrandosi esclusivamente sulla semplice narrazione dei fatti che, completamente privati di qualsiasi analisi politica e culturale, finiscono per dare forma a un racconto nudo e privo di una motivazione, uguale a molti altri. Perché nei romanzi di Roth l’anima risiede proprio nel “dietro” o in tutto ciò che gravita intorno ai suoi protagonisti. Questi, infatti, riescono a trovare una collocazione precisa nell’insieme della narrazione solo in relazione alle forze esterne con cui si confrontano, diventando parte di un ingranaggio, di un progetto ben più alto.

Scandaloso, diretto e crudele: il linguaggio della realtà

Il secondo ostacolo che la letteratura di Philip Roth pone di fronte agli entusiasmi di qualsiasi trasposizione cinematografica è senza dubbio il linguaggio utilizzato. Chiunque abbia affrontato anche solo una volta i suoi scritti, infatti, si sarà reso conto di trovarsi a confronto con un autore in grado di utilizzare le parole in modo peculiare, sia dal punto di vista descrittivo che da quello riflessivo. In sostanza, Roth si presenta come un sofisticato conoscitore della sua lingua tanto da riuscire ad usarla con particolare efficacia per rimandare in modo perfetto qualsiasi tipo di riflessione affrontata.

Una qualità culturale che, aggiunta ad alcune caratteristiche personali come l’assenza di vergogna verbale e il disinteresse totale per il concetto stesso di scandalo, lo ha portato ad usare un linguaggio scabroso, diretto e, a volte, crudele. Il tutto finalizzato a portare il suo lettore sempre all’interno di una struttura mentale ben precisa, in continua evoluzione e volta a stupire per le conclusioni raggiunte.

Ora, come può il cinema riuscire a riprodurre tutto questo senza affrontare dei potenziali rischi? La situazione è di per sé ardua. Non fosse altro per la necessità di non andare ad alienarsi una parte di spettatori o una critica poco incline a comprendere il tentativo. In sostanza, dunque, il cinema deve necessariamente tener conto del giudizio di una sala, spesso generalista, che potrebbe rimaner spiazzata di fronte ad un tipo di linguaggio privo di senso e motivazione, soprattutto se applicato a una storia troppo semplificata.

Da parte sua, invece, Roth non è mai stato interessato a conquistare un’audience “popolare”. Ha sempre saputo, piuttosto, di avere un pubblico ben preciso che, conoscendolo, lo ha seguito su un terreno potenzialmente insidioso. Una fiducia, dunque, che nasce dalla grandezza della sua scrittura e dalla consapevolezza della parola utilizzata. Un esempio, in questo senso, sono sicuramente Il Lamento di Portnoy e L’animale morente. In entrambi i casi il cinema ha provato a portare sul grande schermo queste due storie senza, però, riuscire minimamente a riprodurre l’effetto roboante del linguaggio di Roth.

In modo particolare, a mettere in evidenza questo elemento è soprattutto il film Lezione d’amore, che si ispira proprio a L’animale morente, un romanzo in cui lo scrittore costruisce una vera e propria ode di ammirazione al corpo femminile e, in qualche modo, anche alla sua anima. Purtroppo, però, il film di Isabel Coixet riesce solo a individuare l’elemento erotico intorno al quale costruire la relazione sessuale tra un uomo maturo ed una donna più giovane. Un rapporto ossessivo da cui, oltretutto, lui sembra liberarsi velocemente ed egoisticamente.

Questo, dunque, è l’effetto che si ottiene senza utilizzare il linguaggio di Roth, essenziale per comprendere quanto, alla base di tutto, ci sia un amore capace di toccare note interiori profonde attraverso l’esaltazione della fisicità. Il sesso, in questo caso, è l’angolo sicuro in cui Kepesh e la giovane Consuelo si rifugiano per sentirsi al sicuro da un mondo che non comprenderebbe e sarebbe solamente in grado di emettere un giudizio sulla base di una morale inesistente.

Per questo motivo, dunque, l’uomo si rifiuta di uscire alla scoperto e di rendere la loro conoscenza reale. Con un atto che appare puramente egoistico, privato del linguaggio evocativo dello scrittore, mostra in realtà tutta la sua fragilità nei confronti della società e di un amore che lo sta soggiogando.

Operazione Roth, ossia lo sguardo dello scrittore

Terminiamo questo viaggio nel rapporto complicato tra il cinema e la letteratura di Philip Roth prendendo in considerazione il terzo e, forse, il più importante motivo di contrasto. Ossia lo sguardo fortemente personale dello scrittore che rende ogni sua opera un naturale prolungamento di se. Che si tratti di riflessioni socio/culturali o di esperienze personali sublimate tra le pagine dei suoi romanzi, è un dato di fatto che la presenza di Roth si senta sempre e costantemente. Da un certo punto di vista potremmo dire che si tratta di un autore quasi presenzialista ma mai invadente.

Il suo essere presente in ogni storia narrata, infatti, non fa altro che infondere vitalità e una netta sensazione di verità a ogni singola parola. Perché se vale il consiglio che per scrivere un romanzo di successo conviene sempre partire da ciò che si conosce bene, Roth rispetta la regola non abbandonando mai il contatto con le creature che ha maggiormente frequentato durante la sua vita: se stesso e il mondo circostante. Come se non bastasse, poi, le pone in forte connessione, lasciando che la prima emetta una riflessione e la seconda sproni all’esperienza.

In parole povere, dunque, ogni singolo romanzo nasconde, nemmeno in modo tanto celato, la personalità, il pensiero, l’esperienza e le conclusioni di Roth. Non è un caso, infatti, che più di ogni altro scrittore, abbia creato diversi alter ego da muovere nelle sue infinite controvite all’interno delle quali giocare con la realtà per crearne altre.

Parliamo, ad esempio, di Zucherman e del professor Kepesh. Ma anche di uno sdoppiamento della sua personalità in Operazione Shylock, delle riflessioni sulla fragilità della vecchiaia in Everyman. Per non parlare di Patrimonio, dove lo scrittore si mette a nudo emotivamente come mai fatto prima, seguendo gli ultimi mesi di vita del padre.

Un materiale così fortemente personale, dunque, avrebbe bisogno d’incontrare un regista in grado di mettersi in ascolto e rispettare la sua voce senza imporre la propria. Un’eventualità difficile, se non impossibile, visto che non esiste un solo “creativo” in grado di far strada ad altre suggestioni che non siano le proprie. In questo caso, dunque, l’egocentrismo giustificato di uno scrittore si scontra inevitabilmente con la necessità di un regista di offrire allo spettatore il proprio punto di vista, una lettura personale.

Ma fare una cosa del genere con un materiale “intimo” è per definizione una missione destinata a fallire, soprattutto se ci si scontra con un autore dalla struttura caratteriale granitica e con una consapevolezza di se a tratti irritante. L’unica soluzione possibile, dunque, è lasciar andare, tanto per citare un altro romanzo di Roth, e rinunciare a un confronto che sarà sempre impari.