Dalla morte alla vita. Dal buio alla luce. Curioso come l’ossessione di Victor Frankenstein assomigli al destino di ogni regista. Un uomo che, per dare vita alla sua creatura, deve mettere insieme i pezzi. Creare qualcosa di nuovo assemblando teste, mani e cervelli altrui. Sarto supremo di un corpo nuovo, che prima della scintilla creativa nemmeno esisteva. Facile immaginare un autore come Guillermo del Toro affascinato da questa affinità, da questa ambizione ardente che brucia dentro gente appassionata come lui. E chissà da quant’è che voleva girarlo, questo Frankenstein. Immaginario gotico, conflitti violenti, mostri umanissimi: la storia perfetta per un regista che le strane creature le ha sempre raccontate da una prospettiva tutta sua.

E così, prendendo brandelli del suo vecchio cinema (c’è tanto La forma dell’acqua) e l’ottimo bottino messo a disposizione da Netflix (120 milioni di dollari), ecco un nuovo classico che prende vita. Perché la sensazione è quella di aver assistito alla genesi di un film che in futuro verrà visto, rivisto, studiato e vivisezionato (che infame destino). Una bellissima creatura che, purtroppo, verrà messa in gabbia su Netflix, ma che urla tutto il tempo di aver bisogno dello schermo più grande possibile.

La forma del sangue

C’è un aspetto che ci ha fatto subito innamorare di questo Frankenstein. E no, non è soltanto il prologo in cui del Toro sembra rievocare le gelide atmosfere dell’altra sua grande ossessione: quel Alle montagne della follia di Lovecraft che cerca di portare in scena da una vita. No, la trovata raffinatissima è un’altra e affonda le mani nel grande equivoco che ha sempre segnato la creatura di Mary Shelley. Una creatura che è sempre stata confusa col suo creatore: Frankenstein. Un malinteso beffardo, visto che anche Shelley stessa è stata costretta a portare il cognome di suo marito, che questo film affronta mettendo alla specchio creatore e creatura. Perché Victor Frankenstein si chiama così? E perché la creatura viene chiamata come lui? Questo Frankenstein lo spiega benissimo, e ci riesce grazie a un confronto perenne tra umano e mostruoso. Un confine labile, dove del Toro si muove come un agile equilibrista. Forse perché sa di che pasta sono fatte l’ossessione, l’ambizione e la frustrazione. Tutte cose che ogni creativo irrequieto conosce fin troppo bene.

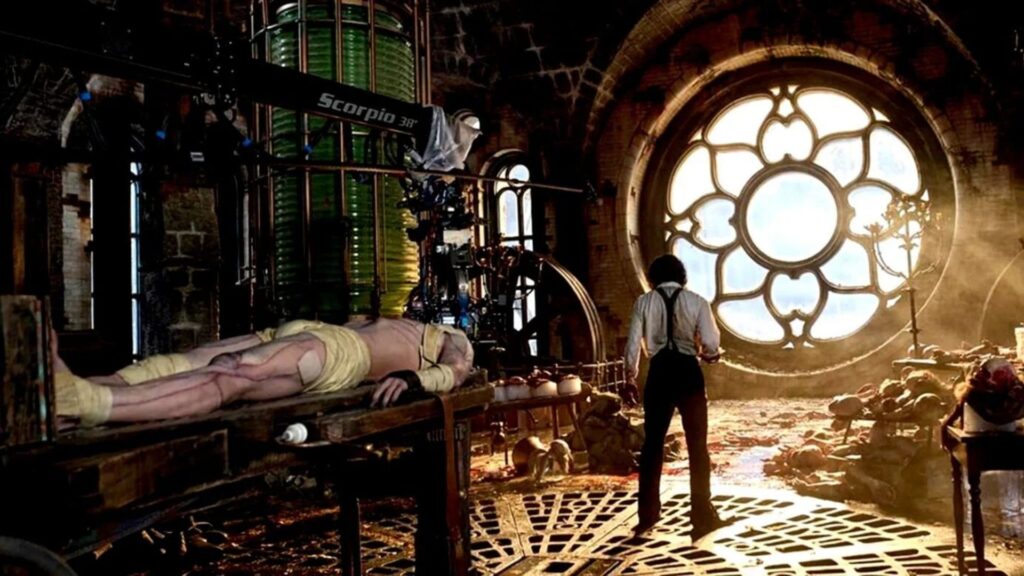

Come bene viene trattato il romanzo di Shelley. Con fedeltà, ma senza timori reverenziali e poi con tanta voglia di metterci del suo. Era facile immaginarlo, e non siamo stati delusi: in questo Ottocento gotico Guillermo del Toro ci sguazza. Lo fa con un’estetica meravigliosa, sporca e fetida nel ricreare lo squallore e poi di colpo poetica (quasi contemplativa) quando serve ritrovare più delicatezza. Perché questo Frankenstein è come la sua creatura: un mix di pezzi diversi, di generi diversi. Dentro batte forte il cuore romantico di una fiaba oscura, ma ci sono anche sprazzi di violenza liberatoria, di orrore splatter e la piacevole sensazione di sfogliare un grande romanzo raccontato con pazienza e dovizia di particolari. Chi insegue un’ossessione, si sa, non può andare certo di fretta. E vuole godersi tutto.

Mostruosa gentilezza

Sarebbe facile fermarsi alla confezione. Davanti al meraviglioso comparto visivo, impreziosito da costumi logori e credibili, ambientazioni lugubri e affascinanti e soprattutto dallo splendido character design della creatura, originale e fedele allo stesso tempo. Al di là delle immagini, la bellezza di questo Frankenstein è tutta nella celebrazione del potere delle parole. Quasi scrivendo un grande omaggio postumo a Mary Shelley, Guillermo del Toro ci ricorda che ogni grande storia diventa davvero grande quando riesce a raccontarla dalla giusta prospettiva. Qui le prospettive cambiano, non cercano mai scorciatoie, ma invitano pubblico a seguire la strada della complessità. Una forza delle parole nascosta anche nelle cose piccole: nel modo di porsi, nel come si chiedono le cose e ci si pone verso gli altri.

Ancora una volta, in questi tempi bui di forconi e fucili sempre pronti come se fossimo ancora dell’Ottocento, il consiglio è essere gentili. Gentili ed empatici, visto che qui si parla tanto di perdono e redenzione dalla miseria umana. Proprio come Superman di James Gunn, anche Frankenstein di del Toro arriva alla stessa soluzione. La bellezza non è solo nel cuore del mostro, ma nel nome che diamo alle cose. Alle cose e alle persone.