Quentin Tarantino è senza dubbio uno dei nomi più influenti del cinema mondiale. Il regista di Knoxville non solo vanta una schiera di fan tra i cinefili più accaniti, ma è amato anche dal grande pubblico internazionale. Profondo conoscitore della settima arte, ha iniziato la sua carriera lavorando in un videonoleggio, esperienza che ha alimentato la sua innata passione per il Cinema. Fin da piccolo ha coltivato l’amore per la scrittura e la recitazione, frequentando diverse compagnie teatrali, fino ad approdare alla regia del suo primo lungometraggio: Le iene.

Uno degli elementi che ha reso Tarantino riconoscibile sin dagli esordi è senza dubbio la sua vasta cultura cinematografica, con un’attenzione particolare ai generi spesso relegati ai margini dal grande pubblico, come l’exploitation e il cinema di serie B. Le sue opere attingono a un immenso repertorio di riferimenti: dallo spaghetti western di Sergio Corbucci ai film di arti marziali di Hong Kong, fino al noir e al poliziottesco italiano. Il suo stile, caratterizzato da una violenza stilizzata e da una narrazione grottesca e brillante, è diventato così immediatamente iconico.

Eppure, il suo posto di rilievo nella storia del cinema non è dovuto solo alla passione e all’occhio attento. Il suo successo non si basa esclusivamente su un’estetica ricercata – che pure definisce il suo stile – ma soprattutto sul ruolo chiave che ha avuto nel traghettare il cinema in una nuova fase: quella postmoderna. La sua capacità di riplasmare il linguaggio cinematografico secondo nuovi canoni, mescolando citazioni e metacinema, è stata la vera chiave della sua fortuna.

Da dove viene il post-moderno

Per comprendere l’evoluzione del cinema dal 1895 a oggi, dobbiamo distinguere tre grandi fasi: il cinema classico, il cinema moderno e il cinema postmoderno. Il cinema classico, che abbraccia sia l’era del muto che quella del sonoro, dalle origini fino agli anni ’50-’60, si distingue per la continuità narrativa e il cosiddetto montaggio invisibile, una tecnica che rende la narrazione fluida e immersiva. Questo stile ha contribuito a consolidare il cinema come medium globale, ponendo al centro l’illusione della realtà: lo spettatore non doveva mai percepire la presenza della macchina da presa o il fatto di stare guardando un film.

Il cinema moderno, invece, segna la prima grande rottura con queste convenzioni. Nato con le rivoluzioni delle nuove onde cinematografiche – dal Neorealismo italiano alla Nouvelle Vague francese – sviluppa un linguaggio capace di rivelare la natura stessa del cinema come rappresentazione, spesso spezzando la linearità narrativa. In questa fase, l’illusione di realismo tipica del cinema classico viene messa in discussione: la presenza della macchina da presa diventa evidente e nuove regole del linguaggio cinematografico emergono, creando un rapporto più consapevole tra spettatore e film.

“Il cinema è un linguaggio universale, capace di connettere epoche, culture e generazioni.” – Quentin Tarantino

Infine, il cinema postmoderno, che si afferma tra gli anni ’80 e ’90, è caratterizzato dalla fusione di molteplici elementi, sia narrativi che tecnici. In questa fase, numerosi autori attingono al vasto patrimonio cinematografico del passato, rimescolando generi e riferimenti. Citazionismo, metacinema ed easter egg diventano gli elementi distintivi di questo cinema. Il linguaggio stesso subisce profonde trasformazioni, contaminato dai nuovi media visivi: dal videoclip alla videoarte, fino ai filmati di sorveglianza e al found footage.

Fino alla fine del tempo.

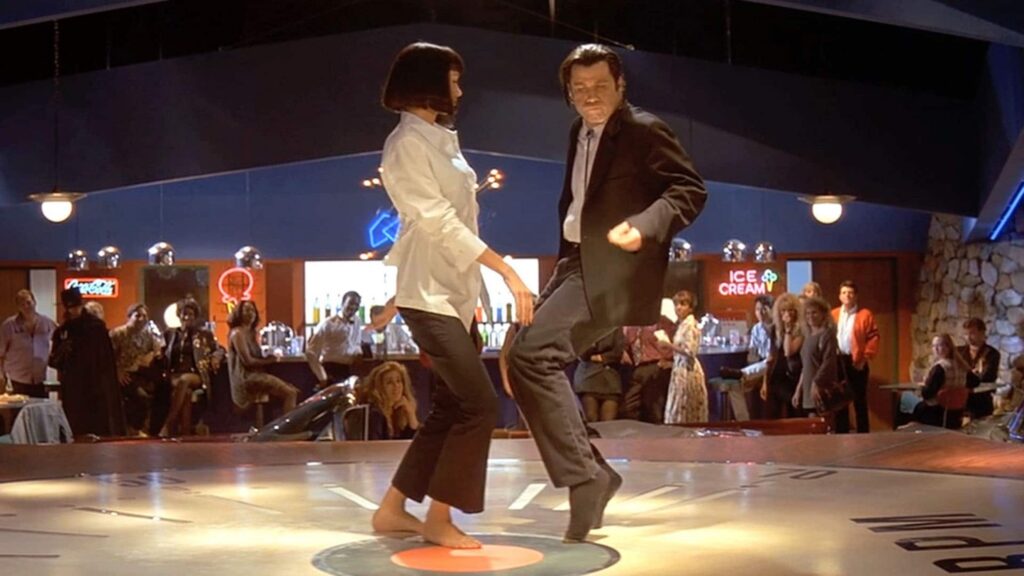

Uno degli elementi distintivi del cinema di Tarantino, e più in generale di questa fase cinematografica, è la frammentazione temporale. Le storie non seguono più un ordine lineare: il tempo viene scardinato e lo spettatore si ritrova immerso in flussi narrativi atipici. Passato, presente e futuro si intrecciano senza continuità, fondendo la logica della realtà con quella della fantasia. Se nella sua prima opera, Le iene, Tarantino utilizza un’alternanza tra presente e passato ancora relativamente classica, seppur ben congeniata, è con Pulp Fiction che la linearità narrativa viene completamente sovvertita.

Pulp Fiction è un racconto corale in cui diversi personaggi gravitano attorno alla figura del potente criminale Marsellus Wallace. Il film è costruito su una serie di episodi che vedono i protagonisti affrontare situazioni sempre più grottesche. Ogni episodio può funzionare indipendentemente dagli altri, ma è l’attenta scrittura del regista a intrecciare le vicende in un quadro più ampio. Ogni azione, sia nel presente che nel passato, acquista significato solo quando tutti i pezzi vengono ricomposti. L’unico episodio che funge da cardine è quello della “colazione”, che apre e chiude il film, rappresentando l’unica sequenza a rispettare un ordine cronologico preciso.

Questa frammentazione temporale pone lo spettatore in una posizione del tutto nuova, trasformandolo da osservatore passivo a partecipante attivo. Similmente all’effetto teorizzato da André Bazin per Quarto Potere – dove lo spettatore poteva scegliere su quale elemento della scena concentrarsi – Pulp Fiction lo spinge a ricostruire una sorta di puzzle narrativo, ricollegando gli eventi e seguendo l’evoluzione dei personaggi attraverso una temporalità destrutturata.

Citazionismo e metacinema

Se è vero che ogni storia è già stata raccontata e che il cinema vive di continue riproposizioni, Tarantino lo dimostra pienamente nel suo stile. Tuttavia, la citazione nel suo cinema non è solo un omaggio o un’esca per i nostalgici: è strutturata con l’intento di essere riconosciuta come tale, svelando il suo carattere metacinematografico. Un esempio emblematico è la celebre scena di Django Unchained, che vede protagonisti Jamie Foxx e Franco Nero.

In questa rivisitazione western, Tarantino crea un parallelo tra il nuovo Django, interpretato da Foxx, e il Django originale, portato sullo schermo da Franco Nero nell’omonimo film di Sergio Corbucci. La citazione non è solo un omaggio, ma assume un valore simbolico. Quando Franco Nero chiede a Django di fare lo spelling del suo nome, il significato è chiaro: il vecchio Django legittima il nuovo, sancendo un passaggio di testimone. L’archetipo dell’eroe western per antonomasia – il cowboy solitario – si sdoppia così nelle sue versioni, passata e presente, creando un legame indissolubile tra il western classico e quello contemporaneo.

“Non esistono idee originali. Esistono solo modi originali di raccontare storie già raccontate.” – Quentin Tarantino

Ma l’esempio più ingegnoso di metacinema lo si trova in Le Iene, nell’iconica scena che vede protagonista Mr. Orange (interpretato da Tim Roth). Il personaggio è un agente sotto copertura che deve convincere una banda di criminali di essere uno di loro. Per guadagnarsi la loro fiducia, è costretto a imparare e recitare la storia del suo personaggio – la famosa “Storia del cesso” – come se fosse vera. In questo modo attore e personaggio vengono a coincidere, mostrando quanto la vita sia simile al cinema e viceversa.

Tecniche e stili del mondo.

Un’ultima caratteristica chiave del cinema di Quentin Tarantino, e del postmoderno in generale, è data dalla capacità di creare un dialogo tra le diverse cinematografie mondiali e le tecniche che caratterizzano il medium audiovisivo. Kill Bill ne è un esempio perfetto: nella scena che racconta la vita di O-Ren Ishii (interpretata da Lucy Liu), Tarantino non utilizza il bianco e nero – già sfruttato per il flashback del matrimonio di Beatrix Kiddo – ma sceglie una tecnica completamente differente, quella dell’animazione.

Piuttosto che ridurre la scena delle origini di O-Ren a un semplice flashback, Tarantino trasforma i ricordi traumatici del personaggio in una sequenza animata dallo stampo tipicamente giapponese, ricalcando l’estetica gore e splatter che permea l’intero film. Questo espediente stilistico non è solo un omaggio all’animazione nipponica, ma una scelta narrativa potente, in cui il linguaggio dell’animazione si fonde con lo stile grafico tipico di Tarantino per raccontare il background di uno dei villain più iconici della sua filmografia.

Inoltre, l’intero film è infatti debitore del cult Cinque dita di violenza (King Boxer, 1972) del regista e artista marziale Lo Lieh. Tarantino ne riprende pienamente le musiche, le inquadrature e perfino la mossa finale della Sposa – la leggendaria Tecnica dell’Esplosione del Cuore – realizzando uno dei film più iconici di tutti i tempi. Nella sua intera filmografia Tarantino riesce a mixare perfettamente tecniche e linguaggi molto diversi, a prescindere dal loro tempo e origine geografica, rendendola di fatto una sorta di excursus sulle storie del cinema e sull’importanza che queste hanno avuto, coscientemente o inconsciamente, su tutti noi.