Alzino la mano quanti di voi il 1 Aprile hanno guardato il blog di Ron Gilbert e leggendo la notizia dedicata a Return to Monkey Island, hanno gridato ad alta voce: “Ma guarda tu questi bastardi, ci hanno fatto il peggior pesce d’aprile di sempre!”. A ben donde, visto che il mondo intero aspetta questo gioco da tredici anni e “Tales of the Monkey Island”, nel 2009, non ebbe proprio il bacio accademico dai fan di lunga data. E invece il 4 Aprile il sogno è diventato realtà e per citare proprio “The Secret of Monkey Island”: “Me lo sentivo che all’inferno ci sarebbero stati i funghi”; già, ma non solo miconidi, perché dall’inferno del web è apparso anche un teaser trailer che ha collezionato più di 760K di visualizzazioni in due giorni; forse solo l’half-time show del Superbowl con Eminem e Snoop Dogg ha fatto meglio.

Molti se lo chiedono ancora oggi: come ha fatto quel gioco ad aver successo? O ancora: com’è possibile che la saga di Monkey Island sia diventata un cult? E coloro, grandi esperti di videogiochi inclusi, che si sono posti questi quesiti hanno tutti sbattuto contro la stessa identica verità: è difficile distruggere o spiegare la patina di nostalgia che avvolge gli anni e le cose, quel filo di polvere spazzato con una manata che però rimane incollato ai vestiti e ai ricordi senza differenza, nutrendo l’infanzia e l’adolescenza di chi ha reso la cultura pop una missione di vita. Ma ora basta farci prendere dallo sconforto e dalla malinconia, tuffiamoci a capofitto nella nostra storia perché nel profondo dei Caraibi, c’è l’isola di Mélèè.

I (quasi) Pirati dei Caraibi

É il 15 Ottobre 1990 e magari hai appena visto la tua nuova VHS di Lilli e il Vagabondo firmata Walt Disney o di Alice nel Paese delle meraviglie; magari tua madre ha infornato le pizze e dallo stereo o dal giradischi parte per la millesima volta “Un’estate italiana” firmata Nannini/Bennato, le notti magiche che ci hanno accompagnato per un’intera stagione; al cinema solo poche settimane prima è uscito Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese con Robert De Niro e l’unica pandemia che conosci, si chiama influenza spagnola e l’hai studiata a scuola, e nel vento c’è aria di Halloween. Sei felice e rilassato, come recita uno dei meme che va per la maggiore da qualche anno.

Il tuo migliore amico ti ha prestato un floppy disk, lui se n’è innamorato e vuole fartelo provare. Accendi il tuo MS-DOS, che fino all’avvento di Windows 95 sarà il sistema operativo più utilizzato al mondo, e inserisci il gioco nell’apposita fessura, il titolo è: The Secret of Monkey Island; è il 15 Ottobre 1990 e ancora non lo sai, ma quei personaggi accompagneranno buona parte dei tuo ricordi.

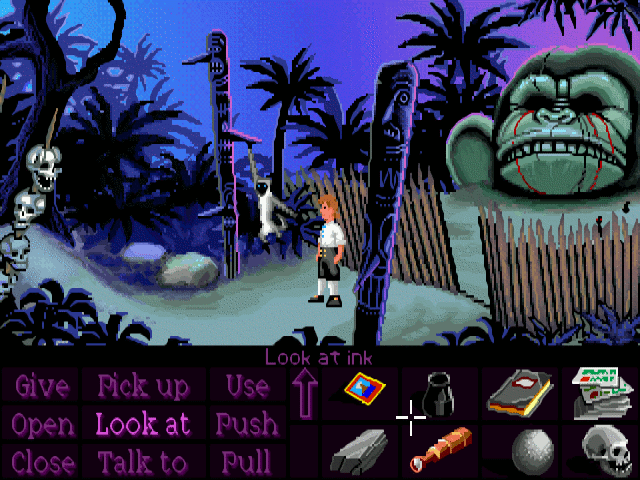

Ti accolgono di seguito un’isola tra le sponde dei Caraibi, la notte che in pixel abbraccia l’oceano e un pirata che a discapito dei titoli precedenti ti accoglie con questa frase: “Mi chiamo Guybrush Threepwood e voglio diventare un pirata”. Stop! Facciamo un passo indietro, perché anche i (quasi)pirati dei Caraibi hanno una genesi degna sia dei loro successori con Depp e Geoffrey Rush, sia di quel velo di malinconia che accompagna gli ultimi anni con l’uno davanti.

I protagonisti non sono dei pirati, ma se solcassero i mari nessuno avrebbe qualcosa da ridire e per spiegare meglio il successo di Monkey Island partiamo dalle parole del solito Ron Gilbert apparse sul suo blog nel 2004, ma figlie di un saggio redatto all’alba della sua creatura: “Why adventure games suck” ovvero “Perché i giochi d’avventura fanno schifo”. Un decalogo di motivazioni per rendere quel genere più interessante. Per esempio: via la morte istantanea, dentro enigmi intelligenti ma mai fini a se stessi, obbiettivi che non svaniscono all’ombra delle sidequest e umorismo a pacchi; tutti elementi che forgeranno la leggenda del fantasma pirata e compagni. Già, ma chi è Ron Gilbert?

Tutto cominciò quando a Maggio 1982, un ragazzo di Modesto che di nome fa George Walton e di cognome Lucas, decise di ampliare la produzione della propria Lucasfilm, che dal ‘73 in poi aveva mietuto vittime illustri al botteghino come American Graffiti o Guerre Stellari, per aprirsi a una nuova forma di intrattenimento, sempre più in crescita: i videogiochi. Nacque così la Lucasfilm Games, pronta a cooperare sul fronte gaming con la società regina degli arcade: l’Atari, che l’11 Settembre 1977 aveva lanciato una delle prime console da sogno: l’Atari 2600. L’unione tra quei due colossi portò a Ballblazer e, soprattutto, a Rescue of Fractalus!, il primo simulatore di volo… fantascientifico, una manna dal cielo per tutti i fan di Star Wars. Ma furono altri due fattori a trasformare il buon investimento in un cult: l’anno di grazia 1990 e la riorganizzazione della società. La Lucasfilms games divenne parte integrante della company, al fianco della Industrial Light e Magic, per capirci la casa madre degli effetti speciali di molti capolavori di quegli anni, e la Skywalker Sound, la Magic ma per il montaggio sonoro. Alla torta mancava la sua ciliegina, che arrivò proprio con l’assunzione del programmatore di La Grande, Oregon Ron Gilbert. Curriculum: saper usare bene i PC, conoscenza proficua del linguaggio di programmazione e creatività futuristica. Nel ‘86 la Lucasfilm esordì nell’ambito delle avventure grafiche con Labyrinth con a capo David Fox e il film di Jim Henson sullo sfondo; ma mancava qualcosa e Ron si trovava al posto giusto nel momento giusto. Gilbert ideò la SCUMM, l’applicazione di supporto nello sviluppo dei videogiochi che permetteva agli sviluppatori di combinare tutti gli elementi necessari senza bisogno di perder tempo con lunghe sessioni di programmazione; utilizzato per la prima volta nel piccolo gioiello “Maniac Mansion”, celebre per la motosega senza carburante, i molteplici finali e il surreale umorismo che caratterizzò molta della carriera di Gilbert.

L’idea di Ron si rivelò azzeccatissima e portò la Lucasfilm a spingere il programmatore verso il design di Zak McKracken e l’ultima crociata di Indiana Jones, diretto da Noah Falstein. Si dice che l’ispirazione per Secret of Monkey Island arrivò a Ron attraverso la lettura del romanzo “Mari Stregati” di Tim Powers e la giostra dei Pirati dei Caraibi a Disneyland, sulla falsa riga di John Lasseter che prima di creare Toy Story lavorava all’attrazione Jungle Cruise. Al fianco di Gilbert per l’opera prima, vennero scelti il programmatore Dave Grossman e Tim Schifer che aveva iniziato a programmare giochi su un Atari 400, quindi perfetto per la compagnia. Il gioco basava la sua forza sia sulla semplicità di muovere il personaggio solo attraverso gli strumenti base di un punta e clicca: mouse e tastiera e le originali scelte umoristiche e citazionistiche, in linea con l’anima cinematografica di George Lucas e del suo vecchio amico di lunga data: Steven Spielberg; entrambi, da sempre, hanno fatto delle citazioni il fulcro dei loro film più pop e leggasi pure E.T. o Indiana Jones tra le righe. Nel gioco, i combattimenti, per intuizione dello stesso Tom passarono dalle botte alle battute, a scambi di insulti in punta di fioretto; oppure l’assoluta inutilità comica del venditore di vascelli Stan o Herman Toothrot; il naufrago senza memoria di cui ci si ricorda solo e sempre quando la schermata finale di Monkey Island è bella che andata. E poi un segreto presente nel titolo, ma mai svelato, rimasto in ballo a enigmi ancora da risolvere, anche se le ultime voci di corridoio annunciano che “Return to Monkey Island” rivelerà l’arcano. Inoltre, incluso al capolavoro, troviamo anche conclusioni al limite del surreale, come per esempio il botta e risposta finale tra Elaine Marley e il protagonista.

Tutti questi elementi resero il gioco un tale successo che la Lucasfilm spinse immediatamente Gilbert a sviluppare un sequel in tempi brevissimi, un anno, giusto il tempo di mettere insieme i pezzi per buttare nella mischia Monkey Island: LeChuck’s Revenge. Un capolavoro, nient’altro da aggiungere, ma perché ce ne siamo tutti talmente innamorati da renderlo una tale pietra miliare, capace di oltrepassare gli anni ‘90 fino ad arrivare ai giorni nostri?

Love, Death & Pirates

Facciamo del sano citazionismo e riprendiamo le parole di Guybrush… ah, a proposito del nome, lo sapete che è solo un gioco di parole tutto informatico? Già perché lo sprite d’animazione del personaggio era denominato proprio guy e l’estensione aggiunta in autonomia da Deluxe Paint era proprio .brush. Non è la teoria più certa, ma di sicuro è quella più accreditata. Dicevamo, parole del pirata: vale la pena spendere bei verdoni per un gioco del PC? Sì? No? Per questa saga di sicuro, se escludiamo i sequel del 2000 e del 2009, a cui però mancava qualcosa, anzi qualcuno, proprio Ron Gilbert. Lo stesso Tim Schafer disse a Jonathan Ackley e Larry Ahern, chiamati a mantenere i fasti del videogame nel ’97 con La Maledizione di Monkey Island: “Non siete chiamati a competere con i primi due capitoli. Siete chiamati a competere con il ricordo di essi”. E per quanto quel gioco non fosse male e fosse stato accettato anche dai fan più scettici, l’assenza della squadra originale segnava un taglio tra la spensieratezza dei primi anni e le troppe responsabilità della maturità. Un po’ come quando la tua passione diventa prima un lavoro e poi troppa fatica; come quando cresci e ti mancano l’estate in cortile, i vestiti sporchi anche il giorno della comunione, le pizze infornate da mamma, le VHS, lo stereo che pian piano rovina il tuo album preferito, la ricerca del titolo della canzone internazionale appena ascoltata solo attraverso poche parole, altro che Shazam. Per questo Monkey Island ha superato non solo gli anni, ma le generazioni, arrivando a noi proprio come il tesoro sepolto di un pirata dal nome difficile da pronunciare, perché ha saputo fare leva sul valore della memoria. Come cantavano gli U2 in una delle loro canzoni meno celebri: “A house doesn’t make a home”. Non che non ci fossero giochi belli prima della saga nata con Ron Gilbert, anzi il mondo pre-Lucasfilms e games contava un nutrito lascito di buoni prodotti punta e clicca o ottime avventure grafiche: Beneath a steel sky o King’s Quest e come abbiamo visto in apertura, anche la Lucas non era rimasta a guardare in disparte il mondo videoludico crescere. Ma giocare, rigiocare e ririgiocare ancora Monkey Island significava e significa fare un tuffo nel passato, tra i ricordi di un’infanzia in cui il cambiamento tecnologico toglieva il velo ai videogiochi e capiva l’importanza di una community forte e appassionata. Continuare a spendere i bei verdoni citati dal protagonista, significava e significa sedersi tra le strade dell’isola di Méléé e ridere, ma ridere di gusto e scoprire, forse per primi nella storia ludica, che i player hanno bisogno di una buona storia e personaggi solidi, prima di immergersi in skill pazzesche e talenti alla League of Legends, quelle sono cose per giocatori di Esport. Se si chiama avventura, allora va vissuta fino in fondo anche oltre lo schermo, attraverso il surreale umorismo di chi chiude il proprio gioco ringraziando la partecipazione del cane Spiffy del bar.

In The Secret of Monkey Island e nel celebrato sequel LeChuck’s Revenge c’erano tutti quei piccoli frammenti che rendono capolavoro un gioco longevo, un sottile sadismo che solo la nostalgia sa regalare, come una sorta di macchina del tempo a forma di floppy disk. Un po’ come quando la pupa diventa farfalla o, per restare in campo ludico, quando la Blizzard capì che un paladino corrotto dalla giustizia malsana poteva arrivare al cuore di ogni giocatore e puntarono tutto su Arthas Menethil, alias Lich King. Per esempio nel gioco di Gilbert il sistema SCUMM eliminava qualche tasto di troppo, facendo della comodità uno dei must delle avventure. O ancora, il player non poteva morire ma solo bloccarsi, aggiungendo alla semplicità anche la tranquillità di non dover riempire la memoria dei primi telefonini di video di folli ragequit. Oppure, la qualità più importante: la maniacale attenzione a tutti i dettagli narrativi dove nulla è lasciato in disparte. L’aggiunta di sfondi quasi pionieristici per l’epoca e la capacità di non cadere nei soliti cliché di genere: pirati, imbarcazioni, villain dal Q.I. senza senso, enigmi praticabili solo per i cocainomani e principesse da salvare; anzi, rovesciando di continuo e senza sosta ogni stereotipo o sottotraccia attraverso una sceneggiatura che non tradirebbe le migliori commedie nonsense di quegli anni. Un filo rosso tra giocatori e personaggi, dove tutto si mescola e si prende in giro senza mai strapparsi o sfilacciarsi, un luogo esotico dove mentre punti e clicchi scivoli sulla sedia e speri che il floppy non smetta mai di regalarci un nuovo epico puzzle da risolvere. Se non lo avete fatto, correte! Giocatelo, non perdete altro tempo! Basta con The witcher III o Genshin, é il momento di un po’ di buon sano umorismo su tutti i prodotti che avete platinato fino a oggi, compresi quelli non ancora concepiti negli anni ’90. Monkey Island è una saga che mantiene belle rughe sul suo volto e ci ricorda quanto siamo stati felici quando la narrazione era tutto e tutto era narrazione: anche un videogioco, anche una missione, anche un’avventura. Anche un dialogo. Un gioco che dopo più di trent’anni svolge ancora così bene il ruolo di soffitta nelle case antiche, un luogo magico dove puoi trovare sia cianfrusaglie inutili ma a cui sei affezionato come Stan, sia tesori sepolti in un posto che tra le VHS e lo stereo ha ancora i tuoi ricordi e il tuo cuore come mappa per nasconderli così bene. E ora, mentre forse una lacrimuccia vi riga una guancia, come recita il finale del primo capitolo: “Spegnete il PC e andate a dormire”.