Da qualche tempo a questa parte si parla un po’ ovunque del “boom delle serie tv”, e i numeri sembrano confermarlo: in effetti, rispetto a dieci anni fa, i titoli a puntate prodotti dalle piattaforme streaming hanno conosciuto un aumento vertiginoso, finendo per conquistare la ribalta mediatica internazionale.

Tra i commentatori sono stati in molti ad accendere i riflettori sulla – vera o presunta – crisi del cinema tradizionale, o quantomeno sull’esigenza, per i film e i loro autori, di fare i conti con questo nuovo, ingombrante inquilino che negli ultimi tempi ha saputo conquistarsi un posto di primo piano tanto nell’immaginario collettivo del grande pubblico quanto nelle maggiori kermesse della settima arte (Cannes, Venezia e non solo).

Eppure, in un’epoca in cui i telefilm spopolano pressoché ovunque, sta diventando sempre più palpabile il senso di nostalgia per la serialità tradizionale, un fenomeno ormai sempre più prossimo all’estinzione.

Paradossalmente, nell’età d’oro delle serie tv, ad essere davvero a rischio non è tanto il cinema, quanto il mondo stesso del piccolo schermo così come l’abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa.

Si tratta di una fisiologica evoluzione del linguaggio, o ci stiamo davvero lasciando alle spalle qualcosa di importante? Il dilemma, alla fin dei conti, si riduce a una semplice, scomoda domanda: le serie tv di oggi sono davvero migliori di quelle del passato?

Un po’ di storia: le serie di ieri

Per rispondere alla domanda, dobbiamo anzitutto definire un po’ meglio i due termini di paragone: cosa sono le “serie tv di oggi” e le “serie tv del passato”?

Non è questione di etichette, bensì di autentica sostanza: se si considera il decennio 2013-2023, sotto la comune denominazione “serie tv” rientrano due “oggetti audiovisivi” completamente diversi, separati da un divario tanto vasto quanto quello che attualmente divide il piccolo e il grande schermo.

Fino a dieci anni fa, la serie tv broadcast americana era un lungo racconto a puntate con cadenza settimanale che si snodava su una media di 26-24-22 episodi a stagione, tra autunno, inverno e primavera. A fare eccezione erano alcuni titoli destinati al gap estivo o ordinati “in prova” per la prima stagione, che si articolavano su archi narrativi limitati a 13 episodi.

Parallelamente, sulle emittenti via cavo di oltreoceano (HBO, AMC, FX, Showtime e dintorni) fiorivano invece serie “stagionali” da 10-13 episodi con uno sviluppo narrativo tendenzialmente molto più compatto, anch’esse trasmesse con cadenza settimanale.

A prescindere dal numero di episodi per stagione, un tratto distintivo di entrambe le categorie (broadcast e cable) era una forte longevità: malgrado alcuni celebri casi di “ingiuste” cancellazioni anticipate – Twin Peaks, Deadwood, Carnivàle, Firefly e Constantine, per citarne alcuni – sono davvero parecchi i titoli old-gen che hanno avuto uno sviluppo da un minimo di cinque (The Wire, Boardwalk Empire, Breaking Bad) a un massimo di dieci stagioni e più (Friends, The Big Ben Theory, Supernatural, Grey’s Anatomy).

Il punto di svolta è senz’altro rappresentato dall’avvento delle piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, Apple Tv+) e dal declino della tv broadcast americana (quella, per intenderci, delle emittenti ABC, CBS, NBC, FOX e The CW).

La rivoluzione streaming: più piattaforme, meno episodi

Quando nel 2013 ha fatto il suo storico debutto House of Cards, prima serie tv di casa Netflix, la piattaforma ha adottato fin da subito il modello della televisione cable: per il CEO Ted Sarandos, l’obiettivo era “diventare HBO più velocemente di quanto la stessa HBO potesse diventare Netflix“.

Non a caso, i primi telefilm Netflix proponevano stagioni da 13 episodi e una narrazione compatta, più concentrata sulla trama principale che sul “caso della settimana”.

A rigore, non esisteva neppure una vera “settimana”, né un palinsesto: con la possibilità di fruire della serie in qualsiasi momento, si è affermato il fenomeno del cosiddetto “binge watching”, fino a quel momento impensabile.

La rivoluzione, però, era soltanto agli inizi: come prevedibile, il successo di Netflix ha attirato nell’arena molti nuovi contendenti quali Amazon Prime, Disney, Apple, Paramount e Peacock. Le tv broadcast sono scomparse dalla scena, e molte emittenti via cavo sono passate allo streaming: persino la storica HBO ha lanciato un proprio canale (HBO Max, ora Max), seppure con risultati al di sotto delle aspettative.

L’invasione dello streaming ha, fisiologicamente, portato a una drastica impennata del numero di serie in circolazione, dal momento che, senza un rigido palinsesto, ogni distributore si è sforzato di costruirsi un catalogo con un’offerta più variegata possibile.

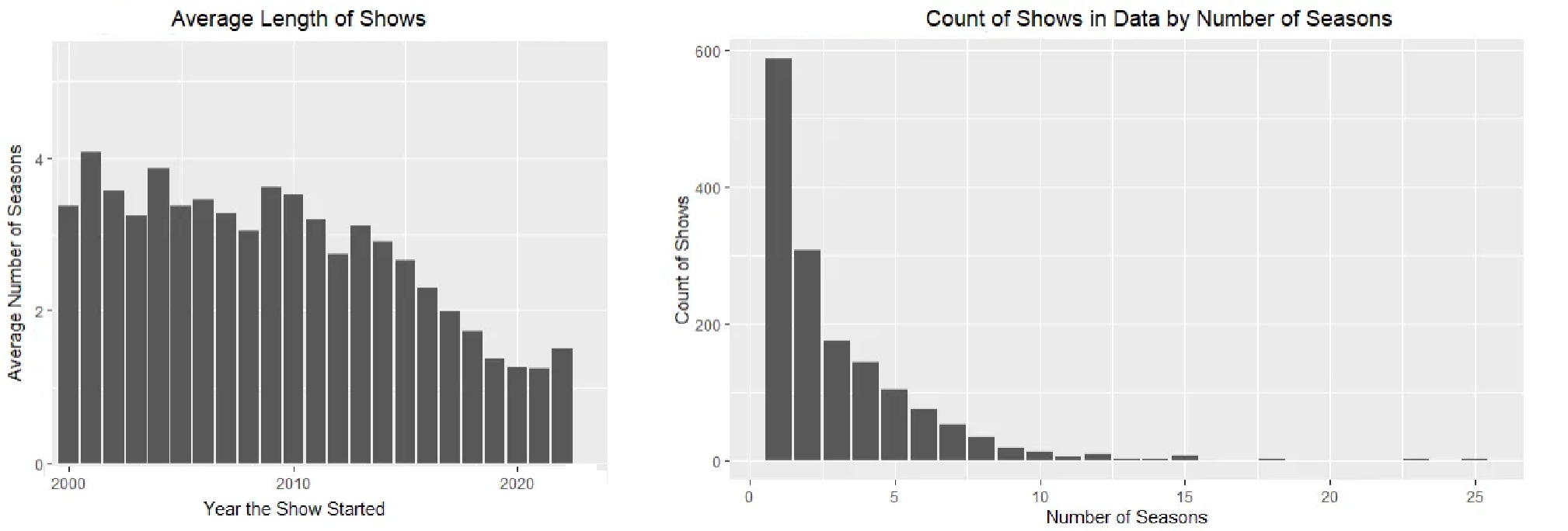

Per agevolare il binge watching e catturare l’attenzione in una giungla sempre più fitta, i telefilm hanno dovuto drasticamente “perdere peso”, e da 13-22 episodi si è passati a una media di soli 6-8 episodi a stagione. Anche la longevità è calata a picco: tra i titoli di punta, oggi sono considerati particolarmente longevi Stranger Things, Yellowstone e The Crown (che si concluderanno con la quinta stagione), seguiti da Bridgerton, The Boys, The Witcher, Ted Lasso e Jack Ryan (giunti alla terza stagione).

Nostalgia canaglia…

In apparenza, la rivoluzione streaming ha portato all’avvento un’autentica età dell’oro delle serie tv, con molte più risorse e qualità. Anziché rimanere relegata al rango di una “serie B” o un “campionato primavera” del grande cinema, la serialità ha ben presto conquistato una dignità a sé stante, riuscendo ad attrarre i più affermati talenti del settore (si pensi a Harrison Ford, Helen Mirren, Sylvester Stallone, Nicole Kidman, Tom Holland e Zendaya, ma anche ai registi Damien Chazelle, Woody Allen, Nicolas Winding Refn, Alfonso Cuarón e David Fincher).

Eppure, proprio in un’epoca in cui le serie tv ambiscono a presentarsi al mondo come la nuova frontiera del cinema e sfoggiano budget degni dei più importanti blockbuster di Hollywood, inizia a farsi sentire in maniera sempre più marcata la nostalgia per i telefilm della scorsa generazione.

Il fenomeno è palpabile, e può essere ben riassunto da due dati: nel 2020 la serie di punta in casa Netflix è stata nientemeno che The Office (con oltre 57 miliardi di minuti visualizzati), mentre tra le 15 serie più seguite del 2022, al netto degli exploit di Stranger Things e Mercoledì, continuano a giocare un ruolo chiave anche Supernatural, NCIS, Grey’s Anatomy, Seinfeld, Criminal Minds e Gilmore Girls.

Come mai, se le nuove serie tv sono di qualità nettamente superiore, lo sguardo di così tanti spettatori continua a essere rivolto ai telefilm della scorsa generazione? Siamo davvero sicuri che la scelta di rimpiazzarli e spedirli in soffitta senza troppe cerimonie sia stata vincente?

Il potere della longevità

Qual è il vero valore aggiunto dei telefilm del passato? In mancanza di grandi budget, alta qualità e nomi prestigiosi, il punto di forza doveva per forza risiedere proprio nella longevità.

Poco importa che si trattasse di polizieschi, commedie, supereroi, mistero o fantascienza: la formula narrativa proponeva sempre una variopinta antologia di casi, situazioni e sottotrame che – pur senza dare sempre un contributo decisivo all’evoluzione del racconto principale – permetteva tuttavia di conferire umanità e autentica tridimensionalità a tutti i personaggi. Come dimostrano numerosi finali tragicamente non all’altezza, in queste storie l’importante era sempre il tragitto, e mai la meta.

Provare per credere: volente o nolente, chiunque abbia seguito Friends, The Office, Lost, Fringe o Supernatural, conosce a menadito i nomi e le caratteristiche di protagonisti e comprimari, che risultano delineati in maniera davvero poliedrica.

Analogamente, in ambito fumettistico, è indiscutibile come i cast di Smallville, Arrow o Agents of S.H.I.E.L.D. risultino ancora oggi assai più memorabili e iconici di quelli delle brevi e costosissime serie next-gen, come Ms. Marvel o di She-Hulk (davvero, c’è qualcuno che si ricorda il nome dell’aspirante fidanzato di Kamala, o della migliore amica di Jennifer?).

È inutile negarlo: sfruttando il fattore-tempo, il linguaggio seriale finiva per stabilire una forte connessione empatica tra spettatore e racconto, conferendo grande forza ed efficacia a ogni svolta narrativa.

Un episodio alla volta, con il passare degli anni lo spettatore si trovava addirittura a tutti gli effetti a “crescere con la serie”, instaurando un legame profondo con la storia.

E così, dalle fantasiose fanta-teorie degli spettatori di Lost alle “ship” amorose tra i vari personaggi delle commedie e delle serie adolescenziali, i telefilm del passato riuscivano a suscitare nei loro spettatori un trasporto emotivo di cui, invece, le serie contemporanee sembrano aver smarrito irrimediabilmente la ricetta.

Racconti intorno al focolare

E se fosse soltanto la nostalgia a farci vedere le cose in una luce diversa da quella reale? Il rischio è indubbiamente sempre dietro l’angolo, ma è molto significativo constatare come anche per chi scopre questi telefilm soltanto oggi per la prima volta su Netflix e Prime Video, la magia rimanga sostanzialmente intatta.

Poco importa se le puntate sono già tutte disponibili su una piattaforma: una struttura così longeva – che giocoforza si concilia assai poco con la pratica del binge watching – ci costringe comunque a rallentare i tempi, dilazionare la visione e a gustarci la serie una puntata (o due, o tre) alla volta, facendoci trascorrere molto più tempo del solito in compagnia dei personaggi e delle loro avventure.

Ieri come oggi, il risultato è un autentico racconto di formazione: una narrazione generazionale attorno al focolare che ci spinge a seguire con pazienza la lenta, minuziosa e graduale evoluzione delle vicende, nella costante attesa di saperne ogni volta un po’ di più…

Sì, ma la qualità?

Certo, la domanda è senz’altro legittima, ma mai come in questo caso il concetto di “qualità” rivela tutta la propria ambivalenza. In ambito letterario, c’è più “qualità” in un sonetto, o un enorme poema epico che si snoda su oltre un migliaio di pagine? Com’è del tutto evidente, risulta impossibile azzardare una risposta su due piedi.

Allo stesso modo, le attuali, curatissime miniserie possono vantare una qualità recitativa e registica senz’altro superiore a quella dei loro precursori, i quali, da parte loro, non si vergognano nel proporci invece un variopinto “piatto misto” in cui si alternano episodi ben riusciti e puntate “filler”, lampi di genio e imperfezioni, scene madri e genuini incidenti di percorso. Eppure, se si adotta una visione di insieme e ci si sforza di considerarli nel loro complesso, non di rado i mastodontici telefilm del passato riuscivano a dar vita a saghe assai più ricche, profonde e narrativamente ispirate di quelle attuali.

Se anche questa non è qualità…

La dura legge del mercato?

Ma come mai le serie contemporanee soffrono di una longevità così scarsa, e non riescono quasi mai a sviluppare adeguatamente il proprio progetto narrativo?

I motivi sono molteplici, e sul fenomeno incide senz’altro anche uno scenario competitivo sempre più spietato. La “guerra dello streaming”, però, non può certo essere un alibi sufficiente a giustificare una trasformazione così radicale, che, tra cicli di episodi sempre più corti e un conteggio globale delle stagioni più che dimezzato, ha ormai ridotto del 90% la lunghezza media dei telefilm.

Ma le piattaforme streaming registrano davvero tutti questi flop? I tagli e cancellazioni sono davvero così imprevedibili? Che qualcosa non torni è del tutto evidente: a prescindere dal loro successo, le nuove serie semplicemente non sono concepite per durare nel tempo.

In caso contrario, ci troveremmo di fronte più clamorosa sequenza di errori nello studio del mercato della storia dell’economia occidentale, il che – per usare un eufemismo – è francamente improbabile!

L’obiettivo di Netflix, Prime Video e degli altri colossi dello streaming non è più creare grandi racconti generazionali capaci di fidelizzare un pubblico di appassionati, e indurli ad accendere per oltre un decennio la tv alla stessa ora, per poi correre a discuterne ogni dettaglio sui social con gli amici e il resto della community. Non a caso, il mondo delle convention, delle community e del fandom è sempre più ridotto a pochissime, sporadiche eccezioni, come il fortunato fenomeno Stranger Things.

Non è un paese per fan

Diciamolo in maniera ancor più chiara: per il famigerato algoritmo che regola le piattaforme streaming, la passione del fan non conta quasi nulla. Quindi facciamocene una ragione, e smettiamola di twittare #save1899, #saveSabrina, #saveTheOA, #saveRaisedByWolves o #saveTheExpanse: al di là delle dichiarazioni di facciata che compaiono nei comunicati stampa delle varie emittenti, della nostra passione non importa più nulla a nessuno. Il vero target delle nuove serie tv è semmai lo spettatore più tiepido, quello che i sondaggi politici relegherebbero al rango di “indeciso”.

I numeri parlano chiaro: il vero obiettivo di Netflix, Prime Video e Disney è lanciare una continua raffica di nuovi prodotti per intercettare i gusti dei non abbonati, conquistando ogni volta una preziosa iscrizione in più. E ovviamente, com’è del tutto evidente, quasi mai le persone corrono a iscriversi a una piattaforma in occasione dell’uscita dell’ottava stagione di una pietra miliare della tv, bensì per iniziare il nuovo prodotto-tormentone che ha appena debuttato e di cui tutti parlano. Nel 2022, ad esempio, a salvare il bilancio degli abbonamenti a Netflix da una chiusura in passivo è stato il debutto di Mercoledì, e non certo la quinta stagione di The Crown.

Poco importa se, una volta lanciata, la serie sopravvive appena una stagione o due, e viene cancellata senza troppe cerimonie al primo segnale di difficoltà: l’obiettivo è stato comunque raggiunto. Una volta attirato il nuovo spettatore nella “tela del ragno”, riuscirà di certo a trovare qualcos’altro con cui consolarsi nelle pieghe del catalogo streaming.

Con buona pace del tacito “contratto di fedeltà” stipulato con i fan più incalliti, rimasti invano seduti in cerchio attorno alle ceneri di un focolare che non c’è più…

La rabbia degli addetti ai lavori

Che qualcosa dietro le quinte della produzione sia decisamente fuori posto lo sanno bene anche gli addetti ai lavori, che lamentano una forte opacità nelle attuali politiche degli streamers. Durante un panel organizzato nell’ambito del recente sciopero degli sceneggiatori, gli autori Julie Plec (storica showrunner di The Vampire Diaries e The Originals) e Beau Willimon (creatore di House of Cards) hanno lanciato un appello alle piattaforme, chiedendo che vengano resi pubblici i dati di ascolto delle singole serie tv come accadeva ai tempi della tv tradizionale, lamentando una forte mancanza di trasparenza nelle loro politiche di rinnovo e cancellazione degli show e una totale esclusione dei team creativi dal processo decisionale.

A fare loro eco è stata l’ex star di 24 Kiefer Sutherland, intervenendo ai microfoni di Deadline per parlare dell’eventuale rinnovo per una seconda stagione di Rabbit Hole su Paramount Plus: “Con le emittenti tradizionali si instaurava una relazione che in qualche misura si sviluppava piuttosto in fretta, e si sapeva come sarebbe andata a finire. Si aveva sentore che le cose sarebbero andate in un modo o nell’altro, e bene o male si conosceva cosa sarebbe successo al momento di finire le riprese della tua stagione.

Con le piattaforme streaming, invece, c’è una sorta di muro tra chi crea i programmi e chi pianifica la programmazione. Non so perché, ma neppure lo studio Nielsen pubblica più i dati di ascolto di queste serie. Ci sono tanti conteggi e calcoli per capire cosa succederà, e noi non siamo più minimamente coinvolti. È cambiato tutto, ed è davvero strano non sapere come stia andando la propria serie”.

Né carne, né pesce: il vicolo cieco delle nuove serie tv

Più in generale, ad affliggere il successo dei titoli di nuova generazione non è soltanto un problema di longevità, ma anche e soprattutto una questione di identità. Nel loro tentativo di ridurre il gap tra televisione e cinema, le serie di oggi sembrano aver commesso un passo falso, e al momento si trovano impantanate in una terra di frontiera che, a lungo andare, rischia di nuocere gravemente alla loro percezione collettiva.

Nonostante l’enorme dispendio di risorse e l’impiego di attori di serie A, e al netto di molte, importanti eccezioni – avete mai dato un’occhiata a Copenhagen Cowboy, o a Twin Peaks: The Return? – il grande cinema è un avversario molto duro a morire, e non siamo così convinti che il mondo seriale possa riuscire a rivaleggiare in pianta stabile con i lungometraggi tradizionali, che vantano un’identità ormai secolare e artisticamente consolidata, con traguardi difficilmente raggiungibili o superabili.

Anche al di fuori del panorama più strettamente autoriale, a dimostrarlo è il sostanziale flop della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, che ha scelto di far coesistere film e brevi serie ad alto budget, e francamente non ci pare che il recente Citadel di Amazon a firma dei fratelli Russo sia riuscito a competere con i colossi del genere spy-thriller, da Bond a Mission: Impossible.

In attesa di essere smentiti dalla miniserie-evento Disclaimer di Alfonso Cuarón – sulla quale nutriamo immense aspettative (e che speriamo di poter vedere magari già al prossimo festival di Venezia!) resta però fortissima la sensazione che il divano non potrà mai sconfiggere del tutto la sala, e la miniserie non riuscirà mai a soppiantare il film.

Al tempo stesso, le nuove serie rischiano di aver sacrificato la loro identità più profonda, che era quella del romantico, interminabile, imperfetto e variopinto racconto a puntate…

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con le nostre riflessioni?

Se volete commentare a caldo questo articolo insieme alla redazione e agli altri lettori, unitevi al nostro nuovissimo gruppo Telegram ScreenWorld Assemble! dove troverete una community di persone con interessi proprio come i vostri e con cui scambiare riflessioni su tutti i contenuti originali di ScreenWorld ma anche sulle ultime novità riguardanti cinema, serie, libri, fumetti, giochi e molto altro!