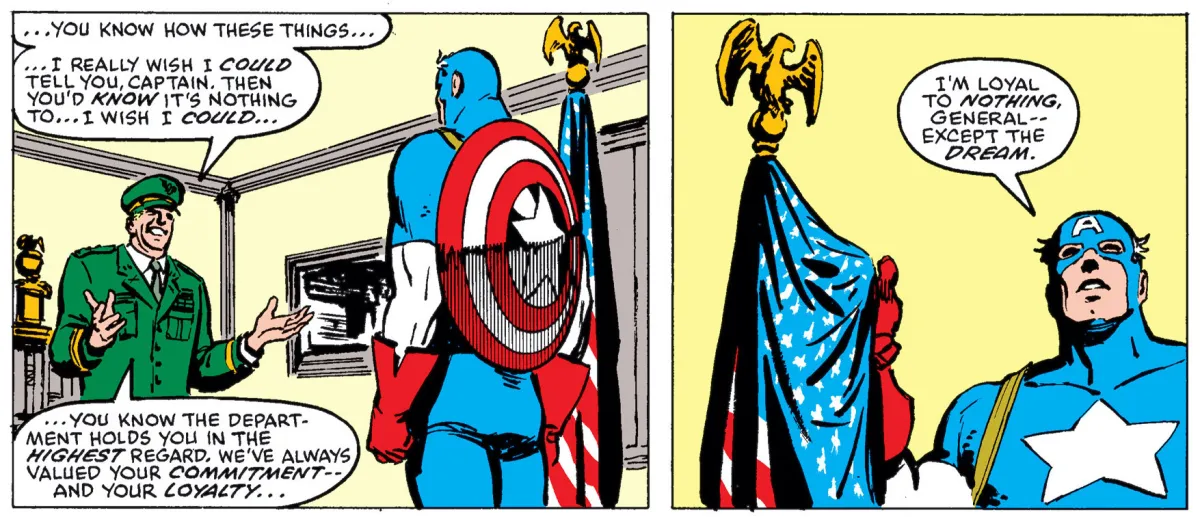

Io non sono fedele a nulla, generale. Eccetto che al Sogno.

Quando Frank Miller e David Mazzucchelli ritraevano Steve Rogers mentre schiaffava questa verità in faccia a un generale corrotto, forse non avevano idea di star delineando uno degli aspetti centrali della Sentinella della Libertà: essere specchio, e soprattutto coscienza, di un’America contradditoria.

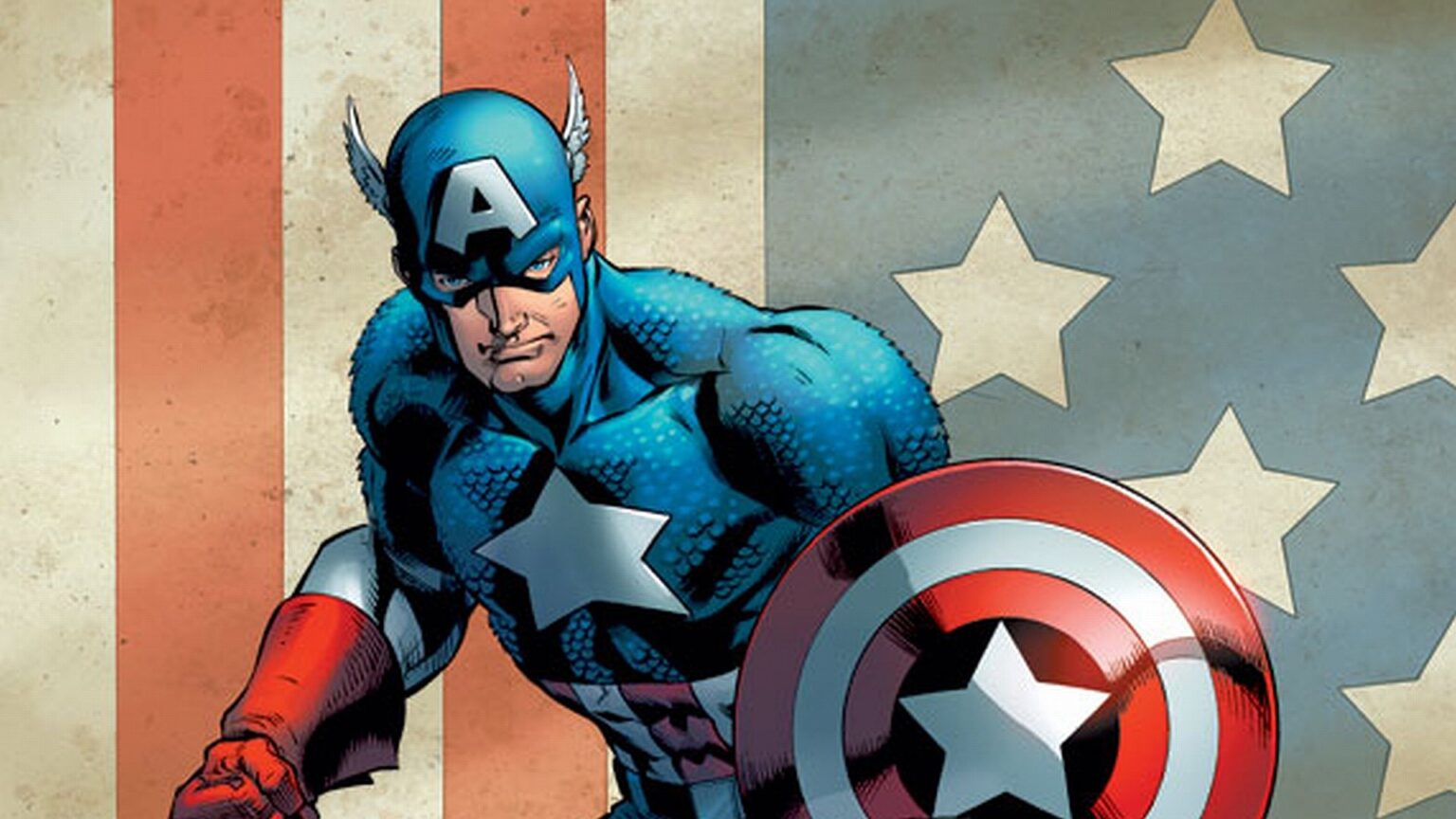

In Armageddon, storia del Diavolo Custode in cui Capitan America appare come guest star di prestigio, questa affermazione perentoria di Rogers è accompagnata da una posa salda, rafforzata dalla presenza di una bandiera a cui quest’uomo fuori dal tempo si accosta, ispirato e desideroso di proteggere quel Sogno per cui vive. Un uomo fuori dal tempo, dicevamo, e forse proprio per quello senza tempo. Sin dalla sua concezione, Cap è stato la voce di un’America fuori dal coro, figlio di una volontà popolare in tempo di guerra, poi specchio di come quella stella sul petto fosse un simbolo distorto e sin troppo legato a certi ambienti distorti.

Volendo restare nell’ambito del fumetto, la visione del Sogno di Cap è un’utopica determinazione che si scontra con la visione più cinica e inquietantemente realistica di un altro eroe simbolo di un’America violenta e tutt’altro che idilliaca, il Comico di Watchmen, che nei fuochi delle rivolte cittadine non esitava a strigliare Night Owl quando si chiedeva dove fosse l’American Dream in una nazione acre e spietata:

Si è avverato. Ce l’hai davanti agli occhi.

Dove Moore è stato più caustico nel ritrarre l’America reaganiana legandolo a una distopica dittatura di Nixon, nel caso di Capitan America la fotografia degli States ha sempre cercato di mantenere un respiro positivo, meno cinismo e più analisi. Ma non poteva esser diversamente, considerate le sue origini.

Cap wants you

Passo indietro ai ruggenti anni della Golden Age, quando i comics incassavano cifre incredibili e ogni settimana nasceva un nuovo eroe: mentre in Europa si combatteva in trincea, in America era in corso il dibattito (sociale e politico) sulla necessità di portare la nazione in guerra. A questo quesito il mondo dei comics reagì con i patriotically themed heroes, da cui nacque anche Capitan America.

Nonostante la scena fosse già ricca di personaggi simili, come The Shield, Cap ebbe un notevole successo – forse perché nella copertina del suo numero d’esordio sferrava un vigoroso pugno sul muso di Hitler, o forse perché era figlio di due autori ebrei, Jack Kirby e Joe Simon, che volevano sfruttare il proprio lavoro di autori per farsi portatori di una voce sempre più forte negli States che chiedeva alla Casa Bianca di scendere in campo.

Come disse Kirby anni dopo, la loro avversione al nazifascismo trovò corpo in Steve Rogers perché

Gli oppositori alla guerra erano ben organizzati, ma anche noi volevamo dire la nostra!

Proprio in questa genesi, Steve Rogers instaura una stretta relazione con il tessuto sociale americano – una sinergia che negli anni seguenti, specialmente durante la Silver Age, lo porterà a confrontarsi con la difficile convivenza di simbolo e individuo. Steve Rogers nasce come incarnazione della mentalità a stelle e strisce: vuole esserne, nella visione dei suoi autori, lo spirito più autentico, rappresentando valori positivi in un periodo drammatico.

Inizialmente battezzato Super American, quasi in contrapposizione all’Übermensch di Nietzche che ispirò malamente le teorie suprematiste ariane, Capitan America divenne un simbolo che trascese il fumetto, l’incarnazione dell’American Way del periodo. Eroe assolutamente positivo, interprete impeccabile della supremazia morale di un’America pronta a schiacciare il nemico, capace di identificarsi a tal punto con il pensiero popolare da divenire un punto di riferimento.

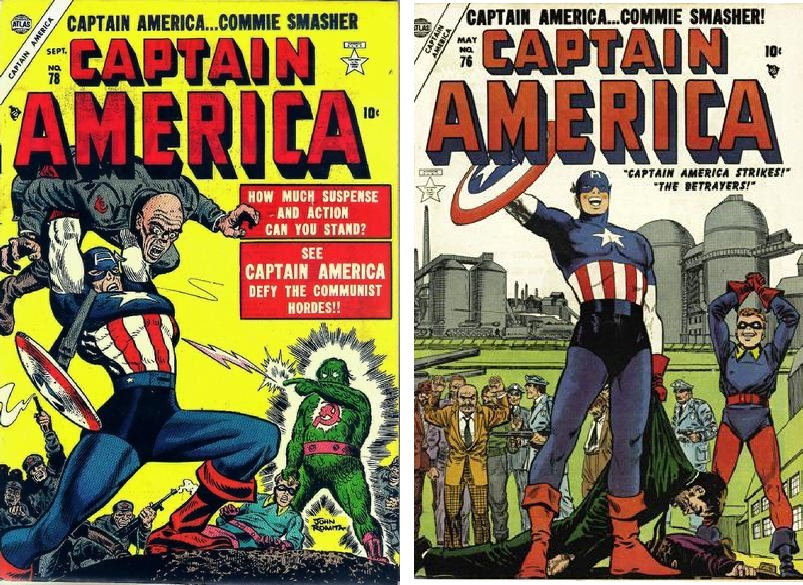

Capitan America, il commie smasher

Terminata la guerra, Capitan America visse le stesse problematiche degli altri supereroi dei comics, prima schiacciati da un’eccessiva presenza nelle edicole e poi penalizzati dalla famigerata caccia alle streghe scaturita dal saggio di Frederic Wertham La seduzione dell’innocente. Nel mirino dello psichiatra erano finiti alcuni fumetti dai toni particolarmente accesi, ma quando nacque il Comics Code Authority tutto il mondo dei comics finì sotto la sua ombra, spingendo gli editori a cambiare radicalmente la propria produzione o, in alcuni casi, a chiudere intere testate.

Nel caso di Capitan America, gli anni ’50 segnarono un momento di transizione particolarmente complesso, nuovamente legato al suo essere simbolo di una nazione. Vinto il pericolo nazista, la nuova minaccia era il ‘pericolo rosso’, il comunismo che divenne lo spauracchio di una nazione intera, con la nascita di un clima di sospetto e timore di un’invasione silenziosa che sfociò nel maccartismo. La Timely Comics, divenuta nel frattempo Atlas Comics, pensò bene che Capitan America dovesse esser nuovamente alfiere di questa lotta: Stan Lee scrisse storie, disegnate da John Romita sr, in cui Cap dava la caccia ai comunisti. Il ritorno di Steve Rogers, sacrificatosi diventando Capitan Ghiacciolo, era legato al suo ruolo di difensore della sacralità dell’American Way – tanto che la sua nemesi, Teschio Rosso, trascese da simbolo nazista a icona comunista.

Questo primo ritorno della Sentinella della Libertà fu un clamoroso insuccesso: ribattezzato commie smasher, questo nuovo Cap non raccolse i favori del pubblico, che forse non era intenzionato a vedere in questo eroe la sublimazione di un momento particolarmente difficile. Dopo una guerra appena conclusa e una silenziosa in corso, la mentalità del popolo era cambiata e i toni usati in questa nuova avventura di Steve Rogers furono tutt’altro che azzeccati. La chiusura fu inevitabile.

L’uomo fuori dal tempo

Chiusura, ma non morte, che nei comics non è mai perentoria (eccezion fatta per zio Ben). Quando l’interesse per i comics riprese vita con l’avvio della Silver Age, Cap ebbe una nuova occasione entrando a far parte degli Avengers, formazione supereroistica del nuovo corso di Atlas Comics – divenuta nel frattempo Marvel Comics.

Il passato da commie smasher venne completamente cancellato (sarà recuperato soltanto da Steve Englehart negli anni ’70), ridando a Rogers una verginità morale legata al suo passato di combattente nella Seconda Guerra Mondiale.

La storia è nota: ritrovato tra i ghiacci, Rogers viene riportato in vita dalla sua animazione sospesa e diventa la guida della formazione marveliana, ma il suo ruolo di uomo fuori dal tempo lo porta presto a considerare lo stato dell’Unione:

Sono io quello che ha visto tutto ciò per cui Capitan America ha lottato diventare una cinica farsa

Mentre l’America conosce la beat generation, la lotta per i diritti civili, le controculture e sembra attraversare la seconda metà del ‘900 tra scenari di contrasti sociali spesso violenti, Cap vive tutto questo come spettatore inorridito, diventando il controcanto di una narrativa sociale graffiante e iniqua.

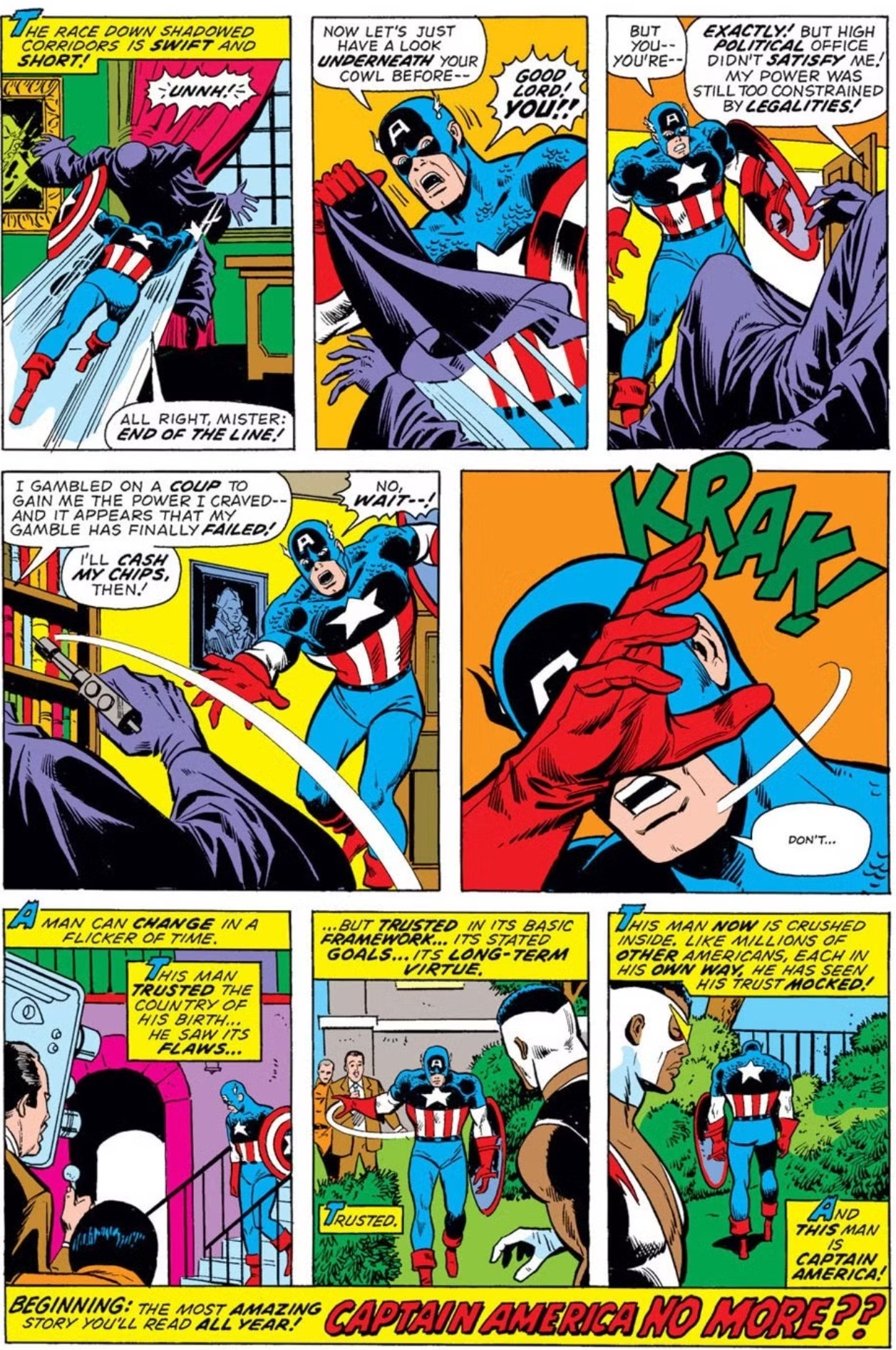

Questa fase provoca una decisa spaccatura tra uomo ed eroe, tra Steve Rogers e Capitan America. A sancire definitivamente questo dualismo sono Steve Englehart e John Buscema con il loro Impero Segreto, una saga in cui Capitan America affronta una minaccia che serpeggia nelle stanze del potere e corrompe i suoi leader, traditori dei principi su cui Rogers ha fondato la propria esistenza.

La storia fece grande scalpore: nelle sue battute finali, Cap arriva al vertice della congiura, lo Studio Ovale, e assiste al suicidio del grande burattinaio, il Presidente degli Stati Uniti. Scena forte (così sconvolgente da esser ispiratrice per Garth Ennis nella sua run di Punisher), ma ancora una volta il riflesso di una nazione che stava affrontando il Watergate.

La scissione

La saga di Impero Segreto uscì nel 1974, nel pieno dello scandalo che coinvolse l’amministrazione Nixon e sconvolse l’America.

Per Englehart era impossibile lasciare Rogers indifferente:

Il Watergate aveva consumato l’America. Non era pensabile che Capitan America non reagisse a qualcosa di così segnante per gli USA, se l’universo Marvel doveva essere un universo reale.

Nell’identificare questa essenza di Capitan America e dell’universo fumettistico marveliano nella sua interezza, Englehart sceglie di separare Steve Rogers da Capitan America. La disillusione dell’americano Rogers nei confronti della sua nazione lo porta ad abbandonare lo Scudo e il suo ruolo, che rimangono inizialmente vacanti mentre lui continua a operare come Nomad fuori dal controllo di Washington.

Con questa scelta coraggiosa, Englehart stabilisce definitivamente che la positività del personaggio non è nel costume o nel titolo, ma nello spirito dell’uomo che li porta. Un punto fermo che troverà riconferme continue nei decenni successivi (come in Civil War o Gli Stati Uniti di Capitan America), culminando con il passaggio del ruolo di Capitan America a Sam Wilson – operato da Rick Remender, ma divenuto il fulcro della gestione di Nick Spencer con Sam Wilson: Captain America.

Spencer trasforma il Cap di Sam Wilson in uno strumento di analisi sociale ricorrendo a temi impattanti della quotidianità americana, dai flussi migratori al razzismo serpeggiante. Sam Wilson è un uomo sotto pressione che sente non solo il peso di un ruolo simbolico e ingombrante, ma che deve farsi anche portavoce delle minoranze di quell’America che ha giurato di proteggere.

Voce e coscienza di una nazione

Ripensando alla lunga vita editoriale di Capitan America, la domanda è più che logica: Steve Rogers è Capitan America, o Capitan America è Steve Rogers? Abbiamo visto come sia possibile scindere l’uomo dal supereroe e come altri possano degnamente portare lo Scudo: la verità è che Capitan America è un simbolo. Non ha una natura unica, ma è in costante evoluzione, come la società di cui è specchio – o forse coscienza.

La visione data da Lee all’ingresso di Cap nel Marvel Universe tradisce per certi versi il concept iniziale, slegandolo da una sorta di asservimento nazionale e rendendolo un elemento di rottura in un momento cruciale della società americana, sempre più divisa e proiettata all’estero (con il conflitto in Vietnam sullo sfondo). In quest’ottica, Rogers diventa quasi una figura ingenua, legata al Sogno che lo aveva motivato a partecipare al progetto Rinascita: un reduce che fatica a conciliare il suo idealismo e la sua morale pura con una nazione attraversata da troppe contraddizioni. Si potrebbero citare decine di storie o epiche della Sentinella della Libertà, evidenziando la guida del soldato fuori dal tempo e la sua influenza sull’immaginario collettivo, passando dall’idealizzazione suprematista alla critica del paese.

Capitan America rappresenta tanto l’idealizzazione del modello di real american che gli States vorrebbero trasmettere quanto il giudice draconico dei vizi e delle virtù di una nazione. La simbiosi tra States e Steve Rogers è indubbia: nei momenti di difficoltà e di smarrimento lo vediamo salire in sella alla sua moto, viaggiare negli stati dell’interno lontano dai grandi centri liberal e da cartolina, alla riscoperta dell’anima vera di una nazione. Un paese spesso inasprito, arretrato persino, ma di cui sarà sempre l’eroe e lo specchio.