“Sei chi scegli e cerchi di essere“. Possono sembrare delle parole semplici e senza un significato ben preciso, eppure questa frase ha trasformato una gigantesca arma di distruzione in un eroe. Anzi, in un supereroe. Il 23 dicembre 1999 usciva nei cinema americani Il Gigante di Ferro, il film d’animazione che avrebbe segnato di lì a poco una linea di confine netta nel mondo dell’animazione e dell’intero cinema.

Per festeggiare i suoi 25 anni, vogliamo ripercorrere i momenti più significativi andando a snocciolare ed esaltare tutti quegli aspetti che coronano Il Gigante di Ferro con il titolo di capolavoro assoluto. Dalla falsa partenza ai botteghini, alla sua genesi, per poi arrivare al confronto con altre opere cinematografiche che lo hanno preceduto (o seguito), armandoci di lente d’ingrandimento, taccuino, penna e qualche fazzoletto.

Dalle spine nascono le rose

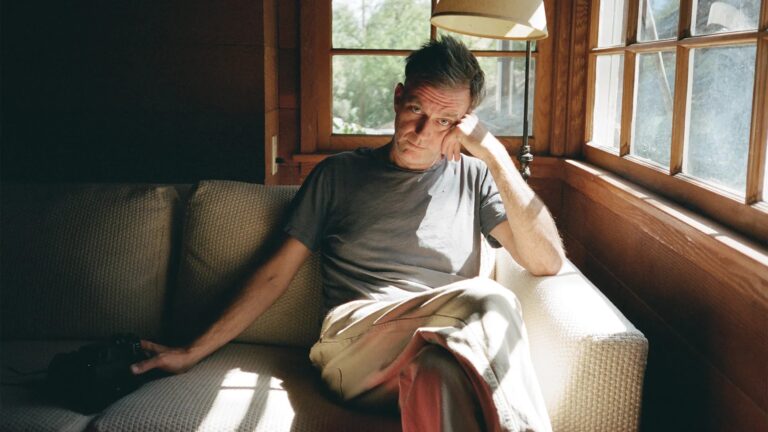

Negli anni ’90 Brad Bird aveva già un curriculum a dir poco rispettabile: ha lavorato con Tim Burton, ha collaborato con Disney nei due lungometraggi Le Olimpiadi della Giungla (1979) e Red e Toby – Nemiciamici (1981), per non parlare della geniale idea di voler introdurre nella serie animata I Simpson il personaggio di Krusty il Clown. E questi non sono altro che solo pochi esempi. Nel 1996 la Warner Bros lo chiamò per la produzione di un nuovo film animato: Il Gigante di Ferro. La storia è tratta dal romanzo di Ted Hughes, L’uomo di ferro, scritto e pubblicato nel 1968 per cercare di alleviare il suo dolore e quello dei suoi figli in seguito al nefasto suicidio della moglie, la poetessa Sylvia Plath.

Bird sentì subito una connessione, un fil rouge che lo accomunava a Hughes. Infatti qualche anno prima il regista aveva perso tragicamente la sorella per un colpo di pistola sparato dal marito. Nel documentario The Giant’s Dream, Bird ha dichiarato che lavorare a questo progetto lo ha aiutato ad affrontare quel dolore che non era mai riuscito ad accettare:

Accadde qualcosa nella mia famiglia. Mia sorella Susan, a cui ero molto legato, venne uccisa con un colpo di pistola da suo marito. Fu uno shock, ero devastato. Non ho molti ricordi di quel periodo e l’unico faro di luce fu il mio lavoro su I Simpson.

Lessi il libro (L’uomo di Ferro) e rimasi incantato. L’idea di raccontare il sentirsi a pezzi per poi rimettere tutto al posto giusto era un modo poetico per dare un senso a qualcosa con cui è difficile fare i conti. L’aspetto curativo della storia mi attraeva, forse perché non ero ancora riuscito a venire a patti con la morte di mia sorella.

Una falsa partenza

Il 23 dicembre 1999 Il Gigante di Ferro uscì nelle sale: in pieno periodo natalizio, con la gente si riunisce in famiglia e va al cinema, ci si aspettava un grande affluenza. E invece no: il film registrò un pesante flop accumulando un incasso di soli 31 milioni di dollari a fronte di un budget di 50.

Le cause di questo insuccesso sono da imputare alla Warner Bros. La casa di produzione aveva fatto una pessima campagna pubblicitaria, diffondendo pochissimo il trailer senza distribuire adeguatamente le locandine del film. Il risultato? Un’affluenza nelle sale decisamente sotto le aspettative.

A peggiorare la situazione c’era anche la Disney che, in quello stesso periodo, stava sfornando il suo 37esimo classico – Tarzan. Si può immaginare facilmente che la competizione non sarebbe stata molto agguerrita e che il risultato sarebbe stato prevedibile. Ma allora perché Il Gigante di Ferro può vantare una fama così grande? La stessa Warner riparò i suoi errori investendo ulteriore budget per la commercializzazione della videocassetta. Le vendite subirono una grandissima impennata e in tutte le case dei bambini americani ed europei se ne poteva trovare una copia.

“E se un’arma avesse un’anima?”

“Cosa succederebbe se un’arma sviluppasse un’anima e scoprisse di non voler essere un’arma?“. È questa la domanda che Brad Bird si pose durante la realizzazione de Il Gigante di Ferro – e la risposta fu sorprendente. Tra i temi trattati in quest’opera troviamo in primo luogo quello dell’esistenzialismo: la storia è ambientata nel 1957, un anno tremendo per l’occidente che stava vivendo il periodo peggiore della guerra fredda con la paura ancora viva nei cuori dei cittadini che si potesse presentare un terzo conflitto mondiale.

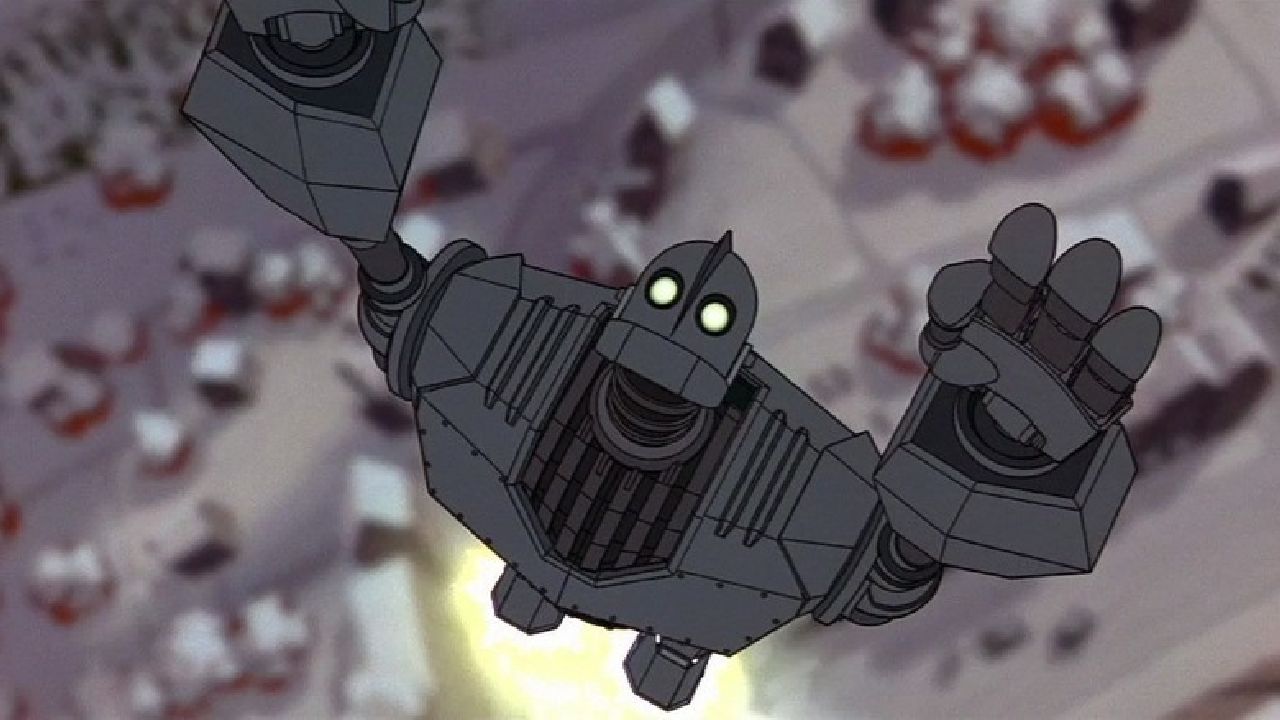

Nell’immaginaria cittadina americana di Rockwell appare improvvisamente e senza un motivo preciso una creatura spaventosa di cui non si conosce l’identità. Gli abitanti pensano che possa essere un attacco nemico, russo magari (nel 1957 l’Unione Sovietica aveva mandato in orbita il primo satellite della storia, lo Sputnik 1). Non dovremo aspettare molto per scoprire che quel mostro è un gigante metallico che nasconde al suo interno delle armi capaci di distruggere il paesino in un batter d’occhio.

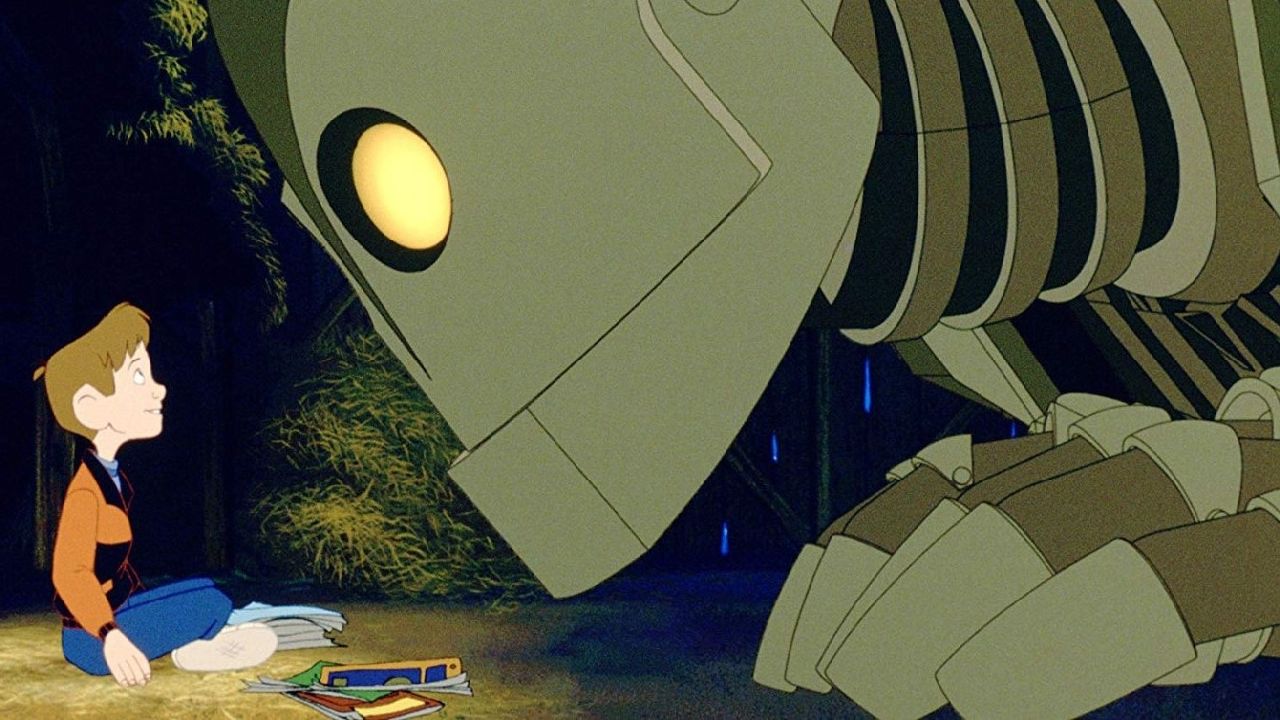

Sarà Hogarth Hughes (proprio così, il suo cognome è un omaggio allo scrittore Ted Hughes) a salvare il gigante sia fisicamente dall’incidente della centrale elettrica, sia dal suo destino di arma distruttrice. “Sei chi scegli e cerchi di essere“. Il gigante sceglie di essere Superman, l’eroe buono che aiuta il prossimo e che sacrifica sé stesso per la collettività, piuttosto di Atomo, un robot malvagio il cui obiettivo è portare caos e morte nel mondo.

Comunicare attraverso il corpo

Un aspetto che, forse, viene spesso messo in ombra è la maestria di Bird nel far comunicare i suoi personaggi attraverso il linguaggio del corpo, umano o meccanico che sia. Hogarth che si mangia ossessivamente le unghie in situazioni di forte stress, come il maniacale gesto di Kent Mansley di passarsi le mani tra i capelli come sintomo di un forte narcisismo sono soltanto alcuni esempi: il migliore rimane proprio il Gigante.

Ogni suo componente meccanico viene utilizzato alla perfezione con lo scopo di far esprimere delle emozioni umane a un robot che, teoricamente, dovrebbe essere di norma insensibile. Piccole lamine squadrate che fanno da palpebre, la luce degli occhi che passa da blu per segnalare la tranquillità e la bontà del robot al rosso per esprimere ira e perdita di autocontrollo. Tutti elementi che faranno scuola a pellicole future.

La scena che meglio riassume questa sezione è quella in cui la mano del Gigante, rimanendo separata dal resto del corpo, si intrufola nella casa di Hogarth dando inizio a una sequenza frenetica, caotica, ma al contempo talmente esilarante che farebbe ridere a crepapelle anche lo spettatore più stoico. La mano del Gigante sembra diventare un nuovo personaggio indipendente che si va ad aggiungere al resto della compagnia, quell’elemento che in una storia serve a portare dinamicità e suspence.

Prima…

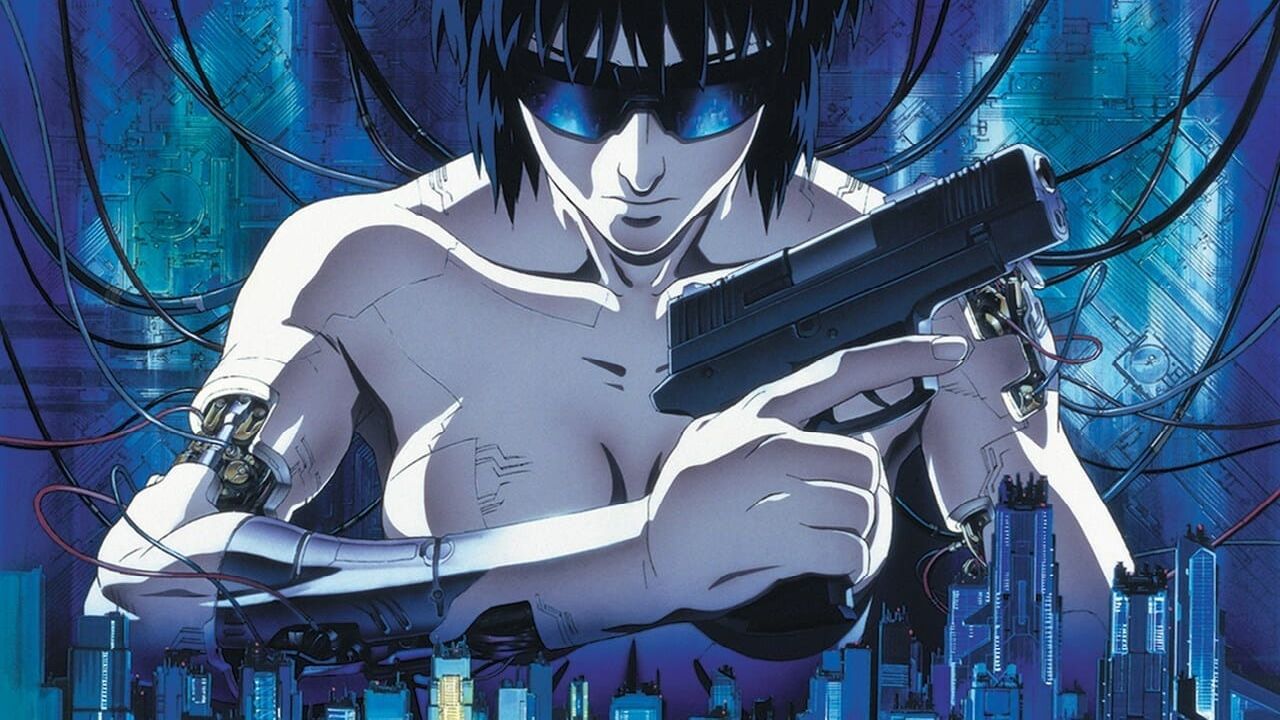

Se il mondo può godere di una perla così rara, deve prima ringraziare quelle opere che hanno preceduto e influenzato, più o meno direttamente, Brad Bird e il suo staff nella stesura della sceneggiatura prima, e della realizzazione poi – oltre al già citato libro di Hughes. Impossibile non citare Ghost in the Shell, film animato giapponese diretto da Mamoru Oshii e uscito nel 1995: seppur le tematiche principali e l’ambientazione spazio-temporale siano diverse tra loro, i due condividono una profondità psicologica e filosofica disarmante mettendo al centro la relazione tra uomo e macchina.

Seppur sia più anziano solo di qualche mese, L’Uomo Bicentenario è un film straordinariamente toccante che vede l’evoluzione di Andrew Martin, uno dei primi prototipi di robot positronico. Interpretato da quel genio di Robin Williams, Andrew, attraverso la sua convivenza con la famiglia Martin sviluppa dei sentimenti profondi e sinceri, assumendo delle abitudini tipicamente umane in una storia delicata ed emozionante.

… e dopo Il Gigante di Ferro

Come accennato prima, Il Gigante di Ferro ha fatto scuola per i film che lo hanno succeduto: in molti hanno utilizzato espedienti artistici e narrativi che sono evidentemente ispirati a questo ‘gigante’ cinematografico, trattando delle tematiche più attuali e vicine a noi. Basti pensare a WALL-E, film d’animazione della Pixar del 2008 che racconta le vicende dell’omonimo robottino che porta avanti il suo compito di ripulire un pianeta Terra devastato dall’inquinamento dalla razza umana, la stessa che è stata costretta a trasferirsi altrove.

Con una narrazione quasi priva di dialoghi, i personaggi comunicano attraverso il corpo e la meccanica delle loro funzioni riuscendo a trasmettere al pubblico emozioni indelebili, tanto da occupare stabilmente il cuore di moltissimi spettatori.

L’eredità di un cult

Giungiamo alla fine del nostro cammino tornando a oggi con Il Robot Selvaggio, uscito nelle sale nel 2024. Stavolta è la Dreamworks che sfodera il suo asso nella manica con un’opera già candidata agli Oscar come miglior film d’animazione. Anche Roz è un robot che svilupperà nel corso delle vicende sentimenti e sembianze psicologicamente umane – una sorta di istinto materno, nel suo caso. Tuttavia, questa volta, di umani non se ne vede nemmeno la traccia: l’ispirazione all’opera di Bird è palpabile, come la tecnica messa in atto per dare espressività al volto della robot attraverso il movimento dei diaframmi.

A 25 anni dalla sua uscita Il Gigante di Ferro continua a essere la chiave di volta del cinema grazie alla genialità della sua narrazione e a temi attuali che ben si sposano con la società di oggi. Per noi bambini e ragazzi cresciuti negli anni 2000 è stato come un fratello maggiore che ci ha insegnato come affrontare e riconoscere, almeno in parte, la cattiveria che ci gira intorno. Per questo Il Gigante di Ferro è un piccolo tesoro che dobbiamo preservare, proteggere e far conoscere ancora e ancora alle generazioni future affinché riesca davvero a diventare un opera immortale.