L’uomo combatte da sempre la propria naturale fallibilità. Ogni epoca è scandita dalla sua patologia di riferimento e se un secolo fa ciò che dominava la società era l’isteria, connotata proprio dalla lotta dei generi e resa esponenziale anche dalle regole culturali, in cui la donna assumeva potere dall’unione con l’uomo, oggi prevale l’anti-legame. La società che non pone limiti, egoriferita, in cui l’individualismo ha la meglio sulla collettività e la parola magica è godimento. Ma c’è un fattore contro cui l’uomo sarà sempre fallibile: il tempo.

Il cinema di Christopher Nolan ha sempre messo il fattore tempo come suo legittimo protagonista. Lo ha reso nella sua natura più distruttiva, affascinante, ingovernabile. Una vera e propria ossessione che apre le porte a dimensioni che superano il potere umano.

Chronos e Kairos

Gli antichi Greci differenziavano il concetto di Chronos da quello di Kairos. Mentre il primo rappresenta il tempo lineare, quello sequenziale di spazi che si inseguono, legato a lancette che inesorabilmente vanno avanti in maniera meccanica scadendo i secondi che trascorriamo, Kairos rappresenta la dimensione soggettiva. Il primo tende all’orizzontalità, il secondo all’apertura in verticale, rimarcandone il lato esperienziale. In tal caso, non sarebbe tanto la quantità, quanto la qualità che definisce il tempo – “La vita va allargata, non allungata!”, diceva De Crescenzo. Per capirci meglio, nella dinamica depressiva, ad esempio, assistiamo a un fermarsi del tempo, un trascorrere lento e inflessibile segnato dal tic-tac dell’orologio, senza essere riempito, sgonfiato delle sue funzioni vitali.

La lotta contro il tempo riporta alla negazione della morte umana, unico elemento inspiegabile dell’esistenza che non possiamo far altro che combatterlo mediante Kairos o farlo divenire il nostro miglior-peggior nemico, con un pensiero ossessivo che prende il posto della nostra esistenza, come appunto nella dinamica depressiva. Nolan gioca con questa dimensione: lo arresta, lo resetta, lo dimentica, lo fa schizzare, lo intreccia. Cerca di renderlo volubile, malleabile, ma alla fine, per quanto provi a ingannarlo, anche lui non riesce nella sua impresa. La costruzione di realtà parallele, mondi a più gradini, stanze che si capovolgono e universi che si intrecciano riportano comunque alla realtà.

I tempi del trauma

Lo psicoanalista francese Laplanche scrive che il movimento del pensiero soggettivo non può seguire una traiettoria lineare, come un dardo (per chi volesse approfondire, Jean Laplanche, L’après-coup. Problematiche VI). Anzi, il suo andamento è più legato a qualcosa di simile a una spirale, in cui l’individuo passa da un punto all’altro, allontanandosi e allo stesso modo avvicinandosi a poli di sensazioni e pensieri differenti. In questo senso, si pone in essere uno spazio che ricuce brandelli di passato, con un senso di quest’ultimo che può essere assunto solo a posteriori. Ma il concetto di tempo come non lineare era stato messo in evidenza mediante quello di Nachträglichkeit, di origine freudiana. Due tempi di un trauma, in cui il primo evento – quello che ha generato la scossa – assume un significato e una collocazione solo dopo il secondo evento, coincidente con una sorta di calcio che risveglia il trauma precedente dando ora un senso differente e potenzialmente elaborato.

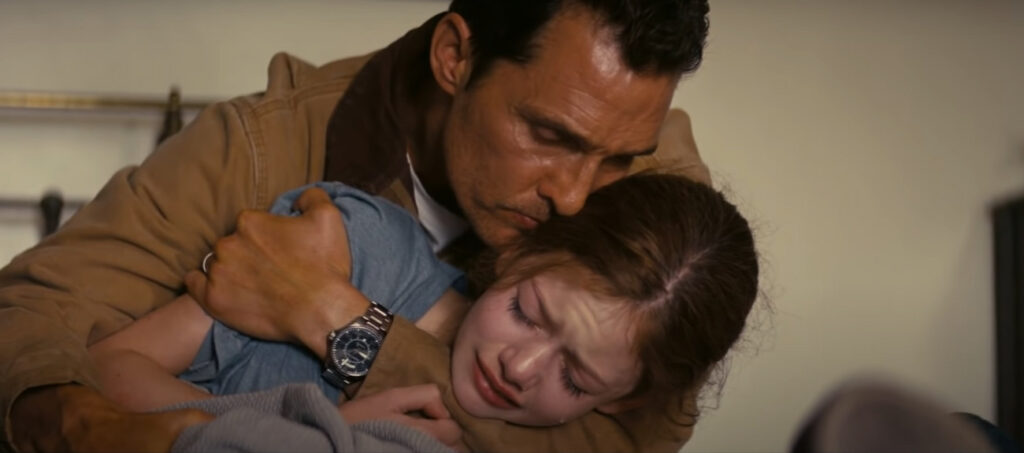

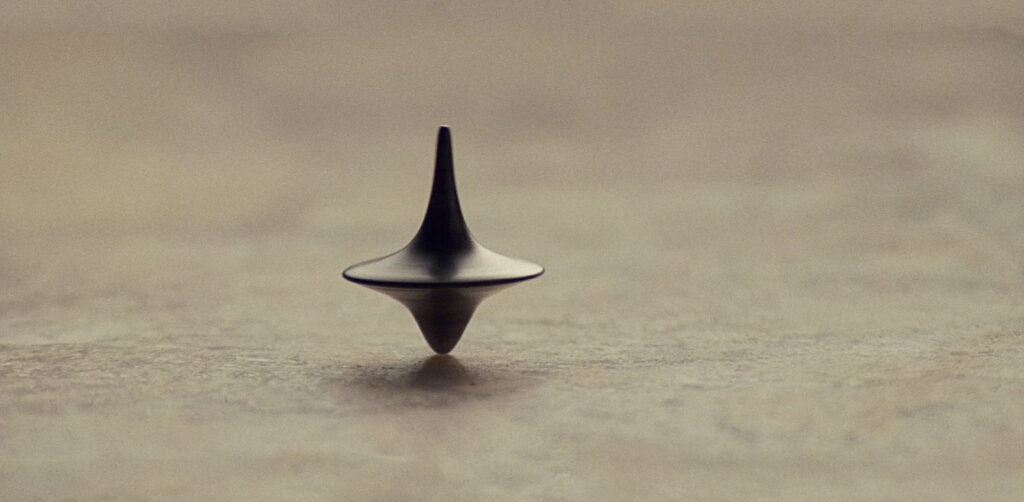

Inception è un agglomerato di aspetti traumatici che tornano a galla, calci per svegliarsi e diniego della morte. Il tempo del trauma di Cobb (Leonardo DiCaprio) inizia con la morte di Mal (Marion Cotillard), che si getta da una camera d’albergo con una sorta di calcio al fine di svegliarsi dalla vita irreale che avverte. Ma il suicidio della donna non è pensabile, il senso di colpa è talmente forte che non consente un’elaborazione piena e Mal allora torna e torna ancora, ricorre, è sempre presente, rovina i piani, diventando quasi persecutoria. L’aspetto traumatico è talmente tanto “laggiù”, nascosto ai pieni inferiori dell’inconscio, che non è possibile simbolizzarlo, raccontarlo e renderlo un’esperienza formulata in un certo senso. L’unica cosa che può accadere è perpetuarlo e continuare a viverlo senza soluzione alcuna.

Non è un caso forse allora, che l’unico modo che Cobb ha per renderlo qualcosa di finalmente pensabile è quello di tornare al trauma, riviverlo e darsi un calcio per tornare alla realtà, dividendo così il tempo in due. Pertanto, come spiega Maurizio Balsamo, tornando al primo colpo, si registrano “in quel momento temporale una serie di dimensioni contenute in giacenza, ma che possono esplodere in tutta la loro dinamicità”. (Ri)Nascono una serie di elementi contenuti, assumendo una forma inedita, senza essere ridotta a una versione finalmente emersa di qualcosa di non espresso.

Tempo irraggiungibile

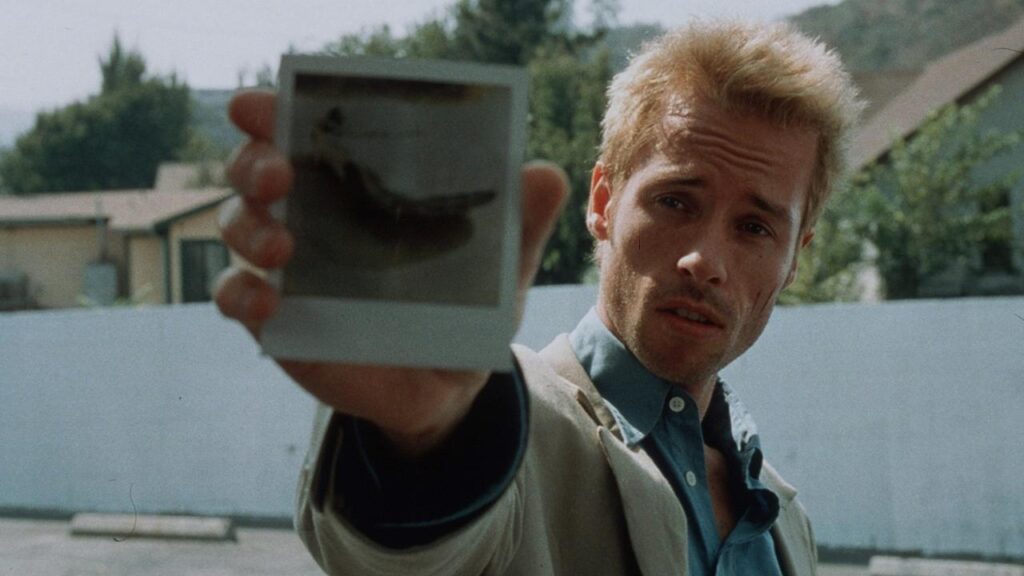

Su una linea d’onda cugina, si ritrova anche Memento, un puzzle di immagini frammentate che si ripetono e incastrano fra loro nel tentativo vano di ricostruire una storia lineare. Nolan crea un loop di pezzi che ritornano in un movimento circolare inconsistente, inafferrabile. La memoria diventa centrifuga, il tempo è centrifuga, generando una sensazione di lotta contro di esso e la sua autorigenerazione. Difatti, il tempo costituisce la memoria che a sua volta origina l’identità dandoci forma. Perdiamo la memoria, quindi perdiamo il tempo e pertanto noi stessi. Non esiste più Chronos e tanto meno Kairos. Il trauma impensabile e non digeribile crea uno squarcio temporale, un prima e un dopo che sembrano apparentemente non creare una soluzione – che in realtà si raggiungerà alla fine, quando anche qui ci sarà l’alba di una specie di calcio che ci farà rivivere il primo momento del trauma dimenticato.

Nel caso di Leonard, nella sua disperata ricerca quasi persecutoria di un colpevole, il vero dramma è il tempo, ormai morto, impossibile da fermare perché intoccabile. “Come posso guarire se non riesco a sentire il tempo?”, si domanda. E ha ragione, perché è quella perdita di spazio-tempo che crea il suo dolore iscritto solo in una memoria ormai non dicibile. Un movimento e un tempo circolare che creano la trama di un labirinto in cui il soggetto corre senza trovare mai la via di uscita. È prigioniero di sé stesso, perché quel labirinto non è altro che la sua mente e l’angoscia che proviamo ogni volta che assistiamo a quel frammento di puzzle è la sua stessa angoscia.

Tempo e morte

Interstellar, Tenet, Inception, Memento, ma anche in parte Insomnia e Dunkirk – nonostante in modalità completamente differenti – aprono le lancette dell’orologio generando un tempo a fisarmonica. Dimensioni eterogenee in cui è possibile trovare apparentemente rifugio dalle paure della Terra. Nei sogni c’è l’opportunità di vivere ciò che si desidera, senza badare alla sofferenza, costruire mondi in cui non siamo costretti a scegliere, invecchiare e rigenerarsi. In Interstellar, se di superficie aleggia la possibilità di salvare l’intera umanità della distruzione umana stessa, cercando e creando nuovi spazi, in un sottobosco più profondo compare la negazione di una verità di perdita e il bisogno eroico. In Tenet vige l’inversione dell’entropia, la plasticità massima del tempo, ma anche la distruzione più autentica e l’annullamento della morte per definizione, in un delirio di onnipotenza psicopatica: se muoio io, morirà il mondo intero.

Soggetti che scoprono il limite umano portandolo oltre ogni confine, combattendo in questa disperata ricerca di estensione di qualcosa che però è più potente di loro. Possiamo illuderci di sconfiggere e ingannare il tempo, ma a un prezzo molto caro che ci farà piombare nella realtà ormai perduta, ma mai lasciata andare. L’illusione di governare l’ineluttabilità del caos e della morte porta alla distruzione, alla perdita di sé o dell’Altro. E mentre si configura la disfatta contro Chronos, Nolan gioca continuamente sull’esperienza soggettiva che risiede dietro ogni singolo istante che riempie l’esistenza.

Questione di fede

In ultima analisi, nelle pellicole di Nolan ricorre spesso, in maniera espressa o implicitamente, la formulazione di “atto di fede”, ossia la possibilità di abbandonarsi a un ignoto, affidandosi sostanzialmente al percorso che viene effettuato, come una fluttuazione costante. Il regista da una parte pone un atto di fede nei confronti della fisica e delle dimensioni che crea, qualcosa di inconoscibile, da esplorare e per cui si può avere solo fede – e non fiducia. E ci chiede di poter stare con lui in questo, nonostante la difficoltà dell’angoscia che genera, nonostante la scarsa certezza che può garantirci.

Il concetto di “atto di fede” è qualcosa di molto caro anche alla psicoanalisi, se pensiamo ad esempio al Fattore F di Bion. Uno iato fra la teoria e ciò che accade che non è ancora esprimibile in una formulazione chiara. Un respiro che richiede speranza, fiducia in sé, qualcosa che non va compreso, ma sentito. E a prescindere dalle leggi della fisica, ciò che muove e riordina nel caos del tempo generato e che spinge a fare un atto di fede è l’amore, l’unica cosa impossibile da comprendere, ma da sentire appunto. E cos’è che spinge effettivamente a fare un atto di fede verso le cose del mondo? Ciò che viviamo, che si pone oltre il confine delle leggi della fisica, delle leggi razionali, dell’ingovernabile. Una speranza che non trova logicità e ci rende umani nonostante tutto.