Il cinema e la boxe, un matrimonio longevo, che affonda le proprie radici nella storia ultracentenaria del grande schermo. Si è detto e scritto di tutto, nel corso degli anni, sul rapporto che li lega e sul valore intrinseco che il pugilato rappresenta per le storie che il cinema ha raccontato nel corso dei decenni.

Oltre la metafora del riscatto, tanto cara a sceneggiatori, spettatori e appassionati, la boxe si è rivelata uno sport funzionale alle tipologie di storie più disparate, attraversando i generi e trovando sempre una chiave di lettura differente e affascinante.

Ci sono racconti nei quali la boxe è il mezzo attraverso il quale poter rivalutare il proprio complicato percorso di vita ma ci sono anche narrazioni che si appoggiano alle corde del ring per raccontare storie d’amore, trame noir e drammatiche, senza dimenticare la commedia, che si dimostra sempre terreno versatile per declinare trame per il grande schermo.

In questi giorni al cinema svetta al box-office il terzo capitolo della saga spin-off di Rocky, Creed III, esordio alla regia del protagonista Michael B. Jordan che torna nei panni di Adonis, figlio dello storico amico e rivale di Balboa, Apollo Creed.

Il successo al botteghino di Creed III è la conferma di un legame apparentemente intramontabile, quella tra cinema e boxe, nonostante appaia sempre in procinto di andare al tappeto. E invece non smette di stupire e vincere il match decisivo contro gli scetticismi di chi forse ritiene che ormai il rapporto sia logoro e povero di idee.

Ma com’è stato raccontata, nel corso dei decenni, questa disciplina sul grande schermo? Il ring come il palcoscenico di un teatro. E intorno le macchine da presa per farne il centro della scena e assottigliare quella differenza tra sport e spettacolo che oggi è quasi impercettibile. Sport e arte si mescolano sempre di più. Cambiano i punti di vista, i protagonisti, i contesti e le epoche storiche. Ma la boxe rimane lì, come la competizione più diretta e così drammaturgica della quale il cinema non ha mai saputo fare a meno.

Leonard vs Cushing

In origine furono Michael Leonard e Jack Cushing. Il regista? Thomas Edison. L’anno? Il 1894. Sei riprese da un minuto per darsi battaglia davanti all’obiettivo di un evento preistorico e storico allo stesso tempo. Preistorico per il nostro giudizio odierno, centoventinove anni dopo. Storico perché nessun pugile prima di allora era stato ripreso. O quantomeno, documentato.

Era un cinema primordiale, ancora neonato e alla ricerca del suo posto nel mondo. Da quel primo scontro davanti ad una camera tra Leonard e Cushing l’epica della boxe al cinema si sarebbe evoluta ulteriormente e definita nel corso degli anni.

Uno dei primi prodotti audiovisivi a sfruttare concretamente la Nobile Arte è Charlot e la partita di boxe, prodotto da Mack Sennet a metà degli anni ’10 del secolo scorso. Il titolo italiano è in realtà ingannevole perché il protagonista non è Charlie Chaplin ma un’altra star del cinema muto, Roscoe ‘Fatty’ Arbuckle. Charlot e la partita di boxe è un primo esempio di come il pugilato possa risultare un escamotage perfetto per qualsiasi tono di racconto, anche quello comico. Il personaggio di Arbuckle, Pug, è un uomo corpulento che per difendere la propria fidanzata dalle mire di un delinquente si ritrova a sfidare un ciarlatano sul ring, raggirato dal mascalzone. Perfetta per sviluppare gag slapstick e dinamiche tragicomiche, la boxe debutta sul grande schermo come elemento funzionale ad un cinema muto che proprio grazie all’uso del corpo per suscitare emozioni, tra dramma e risate, ha permesso ai primi cineasti di avere successo. Negli anni’30 si cimentano sul ring anche due fuoriclasse della comicità sullo schermo, Stanlio e Ollio, nel corto Pugno di ferro, una delle comiche più spassose del duo, con Stanlio improbabile boxeur. Un anno prima King Vidor sfrutta invece il lato melodrammatico della boxe in Il campione, con Wallace Beery vincitore dell’Oscar.

Gli anni Quaranta

Ma il primo decennio ad offrire degli esempi di un cinema che si evolve e pone sempre di più la boxe al centro delle proprie storie è quello degli anni ’40. Raoul Walsh nel 1942 decide di bissare il racconto biografico sul generale Custer dell’anno precedente puntando i riflettori proprio su un pugile, James J. Corbett, soprannominato Gentleman Jim dalla stampa. Profilo innovatore nel panorama pugilistico dell’epoca, Corbett si ritrova protagonista sul grande schermo in Il sentiero della gloria, titolo italiano che modifica l’originale, semplicemente Gentleman Jim. A vestire i panni del boxeur è Errol Flynn, in un perfetto esempio di come si possa adattare in maniera romanzesca e adattabile allo spettacolo cinematografico una storia realmente accaduta. È poi la volta di quello che a più riprese è stato definito la prima pietra miliare del cinema di boxe, destinato a diventare un sottogenere ben riconoscibile. Robert Rossen dirige Anima e corpo, un titolo che rispecchia perfettamente il cuore del mondo pugilistico, osservato tramite le torbide vicende del protagonista, Charlie Davis, interpretato da un monumentale John Garfield. Rossen per la prima volta si addentra nelle pieghe oscure della boxe in un viaggio a ritroso nella vita di Davis, steso sul lettino mentre ricorda le proprie contraddizioni senza celare il fascino di un personaggio cresciuto in un contesto di squali avidi e affamati.

Due anni dopo Anima e corpo nelle sale escono altri due titoli che si servono della boxe per esplorare atmosfere e narrazioni ben lontane tra loro. Il grande campione di Mark Robson, con protagonista un rampante Kirk Douglas agli inizi della propria fulgida carriera, affronta senza remore la parabola di Midge, un pugile di grande fisico e temperamento ma poco raccomandabile e privo di ogni scrupolo, che trova soltanto nella boxe rifugio e sfogo della propria grettezza. Per la prima volta il pugilato funge da mezzo per raccontare i disagi psicologici del protagonista e senza scendere a patti con retorica e sensazionalismi, Robson approfondisce la parabola di un uomo incapace di scendere a compromessi che si scontra con la crudeltà della vita.

Stesso anno, 1949. Robert Wise, futuro regista di West Side Story e Tutti insieme appassionatamente, prima di trovare il successo nel musical si destreggia molto bene sul ring. In quell’anno s’ispira ad un poema di Joseph Moncure March per girare il suo primo grande film: Stasera ho vinto anch’io è una boxe a tinte noir, che allo stesso modo de Il grande campione non cela gli angoli più bui e corrotti del pugilato, e propone un intrattenimento dalla profondità tutt’altro che banale. Sport, dramma e noir si mescolano per un risultato sorprendente.

Wayne e Kubrick

Se gli anni ’40 si rivelano fondamentali per la crescita del cinema sulla boxe, gli anni ’50 mostrano un’ulteriore maturazione. Come se vivesse la splendida stagione dell’adolescenza, il pugilato sul grande schermo mantiene il suo vigore epico e la versatilità che lo contraddistingue, intavolando trame fitte che sfociano anche nel romanticismo. Ci pensa un peso massimo della regia, John Ford, a tratteggiare con Un uomo tranquillo un elogio appassionato all’Irlanda, con John Wayne nel ruolo di un pugile che torna nel suo paese natio dopo aver ucciso involontariamente un avversario sul ring ed è protagonista di un’appassionante storia d’amore con la giovane Mary Kate (Maureen O’Hara). Un film spensierato e romantico, nel quale la boxe non funge soltanto da sparring partner. Se Stanley Kubrick nel 1955 sceglie di costruire la narrazione del suo secondo film, Il bacio dell’assassino, sulle vicende di un pugile (Jamie Smith) deciso a cambiare vita, l’anno successivo, il 1956, segna il doppio ritorno di Mark Robson e Robert Wise nel genere. Quest’ultimo conferma il proprio feeling con il mondo della boxe e costruisce un efficace biopic con protagonista Paul Newman nei panni di Rocky Graziano, campione italoamericano degli anni ’40, con il più classico degli escamotage narrativi sul pugilato; un passato da delinquente riscattato dal titolo mondiale dei pesi medi. Un evergreen del genere impreziosito dalla travolgente interpretazione di un giovane Paul Newman. E non è da meno Mark Robson con Il colosso d’argilla, canto del cigno di Humphrey Bogart nel ruolo di un giornalista disoccupato trascinato in una dinamica meschina che coinvolge un giovane talento del pugilato, liberamente ispirato a Primo Carnera. Un film profondo e ricco di riflessioni, imperdibile saluto ad un gigante della cinematografia. Nel cast anche veri pugili come Max Baer e Jersey Joe Walcott.

Dall’amara città a Rocky Balboa

Se gli anni ’60 si segnalano principalmente per un canonico ma accurato affresco del lerciume pugilistico con il debutto del duo Ralph Nelson alla regia e Rod Serling alla sceneggiatura in Una faccia piena di pugni con protagonista Anthony Quinn, sono gli anni ’70 a cambiare per sempre il legame tra il cinema e la boxe. Un sodalizio che trova la propria definitiva consacrazione nei primi sei anni del decennio. Ad aprire le danze è Martin Ritt, con un aitante James Earl Jones che si guadagna una candidatura ai Premi Oscar per il pugile afroamericano Jack Jefferson, ispirato al reale boxeur Jack Johnson, che nei primi anni del Novecento affronta l’onta del razzismo e dell’odio, prendendo a pugni i soprusi e le angherie di un mondo che tenta costantemente di metterlo al tappeto.

Cinque anni dopo ci prova Walter Hill, regista che in futuro otterrà risultati migliori ma che in L’eroe della strada con il ‘giustiziere’ Charles Bronson mostra già una consapevolezza matura degli argomenti che poi esplorerà con maggior efficacia nei film successivi.

Gli anni ’70 riservano due opere che resteranno nella storia del cinema di boxe, nonostante mostrino caratteristiche e atmosfere agli antipodi.

Un veterano dell’epoca d’oro di Hollywood spiazza critica e pubblico con una pellicola dolente e ricca di sfumature. Il titolo è già manifesto, Città amara, tratto dal romanzo di Leonard Gardner, che si è occupato anche della sceneggiatura. Nella disillusa California si incrociano le strade di Ernie Munger e Billy Tully, interpretati magistralmente da un Jeff Bridges in erba e un sottovalutato Stacy Keach. Mai prima di Città amara il cinema aveva raccontato in maniera così profonda e spiazzante la tragica caducità della vita, che si porta appresso le speranze appassite di un’epoca che non tornerà più. Città amara è un tassello insuperabile nel panorama della boxe del grande schermo.

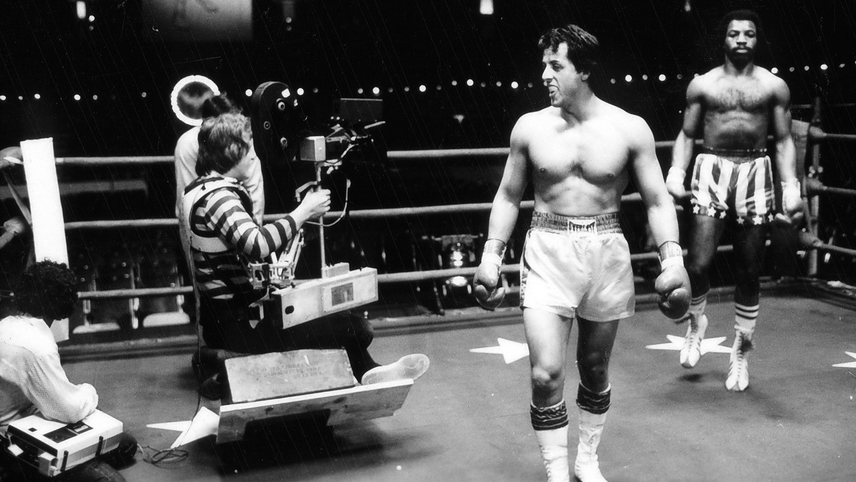

Se Città amara costituisce un grado di maturità difficilmente raggiungibile, l’entrata sul ring di Sylvester Stallone con il suo Rocky Balboa rappresenta il passaggio successivo. Il carico drammatico e simbolico del riscatto, il sogno americano che raggiunge il grande pubblico e dalle polveri della miseria conduce ad un guantone alzato trionfante verso il cielo in segno di vittoria. In Rocky è racchiuso il desiderio di rivalsa, di affermazione e conquista insito nell’essere umano. Il primo film di John G. Avildsen in particolare è un concentrato di sequenze cult e un mix esplosivo di dramma, romanticismo e sport, ambientato nel freddo grigiore di Philadelphia. Un’opera perfettamente studiata nei minimi dettagli per conquistare il cuore del pubblico e diventare un classico senza tempo. Sylvester Stallone, in un moto rabbioso semi autobiografico, costruisce il proprio successo imperituro e una saga destinata ad entrare di diritto nella storia del cinema.

Jake e Maggie

Esiste un’epoca precedente e successiva a Rocky Balboa nel cinema legato alla boxe. Soprattutto per la portata globale del suo successo, destinato a durare anche nei sequel successivi, Rocky è un caposaldo del cinema d’intrattenimento senza tempo proprio grazie alla semplice e diretta parabola del suo protagonista. Ed è proprio in quei momenti che la magnificenza del cinema riesce a stupire e trovare nuove chiavi di lettura, nuovi sentieri altrettanto ammalianti. Quando sembra che la vetta sia stata ormai raggiunta.

Martin Scorsese stupisce prima di tutto i suoi fan e la critica, in quanto reduce dal flop di New York, New York. Toro scatenato è il film della rinascita del regista di Taxi Driver, caduto in una profonda crisi personale. E quale rimedio migliore di un racconto intriso di boxe, sudore, denti rotti e sangue, per tornare sulla scena. Scorsese, coadiuvato da Paul Schrader alla scrittura e supportato dal fido Robert De Niro imbastisce un sofferto e brutale resoconto dell’esistenza di Jake LaMotta, il Toro del Bronx, in un biopic che dal ring si sposta alla turbolenta esistenza dell’uomo dietro i guantoni, in un bianco e nero magnetico e un montaggio d’alta scuola della fedele Thelma Schoonmaker. Impressionante performance di un De Niro disposto a scendere a patti con se stesso e il proprio corpo in una vera e propria via Crucis che sembra non conoscere tregua.

Trascinato soprattutto dall’epopea di Rocky, il cinema sulla boxe sperimenta una fase di riflessione prima di tornare a stupire. Negli anni ’90, prima del grido d’innocenza di Denzel Washington in Hurricane di Norman Jewison, ecco la riflessione del documentarista Leon Gast in Quando eravamo re, in realtà durata più di vent’anni. Nel 1996 il regista riesce finalmente a trovare il modo di portare sullo schermo il dualismo tra Muhammad Ali e George Foreman partendo dal più grande concerto nella storia dell’Africa, Zaire ’74. Un film di abbacinante bellezza, con la macchina da presa che accompagna magnificamente i due grandi rivali all’angolo del ring, osservandone affascinato le gesta, e Gast premiato meritatamente con l’Oscar.

Ormai il binomio cinema e boxe raggiunge livelli d’intesa difficilmente auspicabili agli esordi. Ne è nato un vero e proprio sottogenere, che dagli anni 2000 in poi conferma la disinvoltura con la quale riesce a variare i punti di vista e le tecniche di messa in scena, come se si cambiasse continuamente lato del ring dal quale osserviamo il palcoscenico. Michael Mann lo sfrutta nel 2001 come un saggio di regia sacrificandone l’aspetto maggiormente narrativo per addentrarsi nella storia di Muhammad Ali (Will Smith). Ron Howard lo adatta al suo stile da Golden Age di Hollywood, offrendo al pubblico la storia di Jim Braddock, mescolando una buona dose di retorica a stelle e strisce e una confezione che non scade nella maniera ma riesce a toccare il cuore dello spettatore.

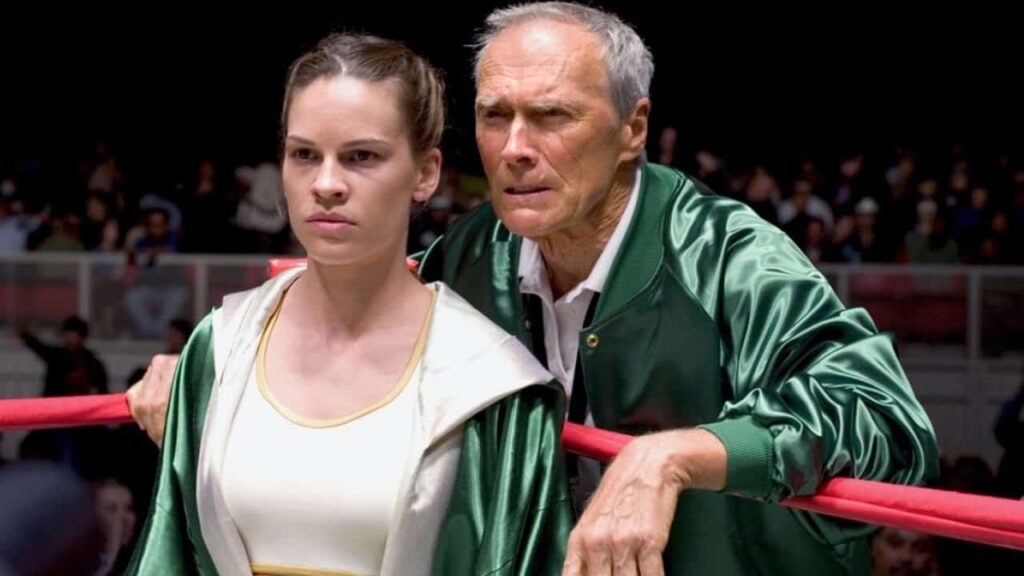

Ma forse soltanto un vecchio e valoroso lupo solitario dell’industria poteva raccogliere il meglio dell’incredibile produzione pugilistica americana, spremerla a dovere e ricavarne uno dei più grandi melodrammi sportivi della nostra epoca, incredibilmente mutevole nel suo incedere sempre più straziante. Million Dollar Baby condensa magnificamente, in 132 minuti, temi delicati e l’imprevedibile crudeltà dell’esistenza umana, che si aggrappa disperata alla forza di un rapporto, anch’esso umano, e per natura profondamente contraddittorio ma imprevedibilmente tenace.

Negli ultimi quindici anni il cinema e la boxe hanno dimostrato saltuariamente di volersi ancora bene, nel profondo di non volersi lasciare, come accade a Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) e Frankie Dunn (Clint Eastwood). E allora, a buoni tentativi come The Fighter di David O. Russell si alternano versioni dimenticabili ed esordi scintillanti, come il recente Quella notte a Miami… di Regina King, che permette ancora una volta al pugilato di dialogare, attraverso la sua icona più grande, con mondi diversi e soltanto in apparenza distanti fra loro. Perché in fondo non è mai soltanto sport. E certamente, non è mai soltanto boxe.