Cosa vuol dire soffrire di paranoia? Cosa vuol dire osservare il mondo con gli occhi di uno schizofrenico, perdendo costantemente contatto con la realtà, senza riuscire più a distinguere ciò che è vero da ciò che è frutto delle nostre allucinazioni? Ari Aster prova a rispondere a queste domande, e non solo, e noi attraverso la recensione di Beau ha paura, cerchiamo di capire insieme se il regista statunitense ci è riuscito oppure no.

In sala dal 27 Aprile con I Wonder Pictures, Beau Ha Paura non è solo l’ultima fatica di Ari Aster, di ritorno sul grande schermo a distanza di quattro anni da Midsommar, ma anche quella di A24, ormai inarrestabile dal punto di vista del grande cinema d’autore, schietto, libero e originale. La massiccia presenza ai Festival, il bagno di riconoscimenti durante la stagione dei Premi e “l’etichetta” di garanzia che lascia dire perfino allo spettatore medio “ah, ma è un film A24”, sono elementi che bastano e avanzano per farci rendere conto del successo e dell’importanza della casa cinematografica newyorkese; eppure, qualcosa nella “libertà” comincia un po’ a stonare.

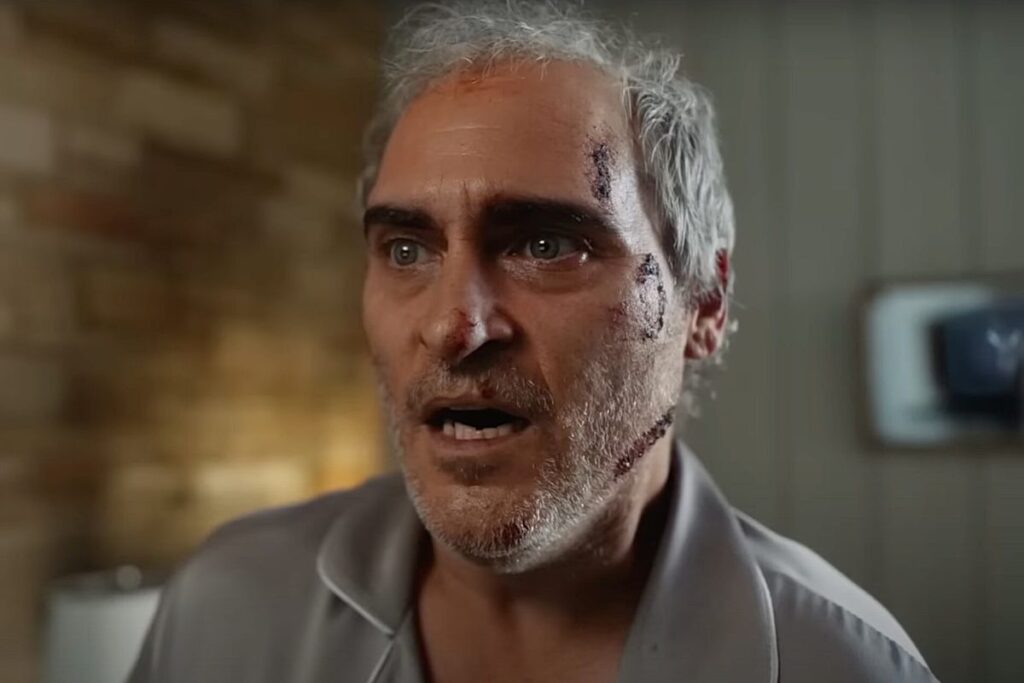

Il film è costellato anche da un carosello di attori straordinari, primo fra tutti Joaquin Phoenix che è colui che porta avanti l’intera pellicola in tutta la sua epica durata (ben 179 minuti). Del resto, quale attore migliore di Phoenix per un film completamente sopra le righe che, però, porta avanti il fil rouge di Aster già cominciato con i precedenti Hereditary e Midsommar. Ancora una volta la famiglia, il rapporto genitori-figli è al centro della narrazione, ovviamente con una declinazione differente rispetto alle precedenti storie. Se in Hereditary si parlava di eredità e contaminazione che va di madre in figlio seguendo un flusso di generazioni e, invece, in Midsommar l’attaccamento morboso affettivo come unico modo per potersi realizzare, in Beau Ha Paura il fulcro è un complesso edipico che porta un figlio a venir completamente smantellato dalla propria madre.

Un essere umano completamente formato, plasmato e distrutto dall’abuso di farmaci somministrati dalla stessa madre creatrice di un importante brand di ansiolitici e antidepressivi. Una sorta di The Truman Show ma senza telecamere, dove però ogni cosa sembra essere il frutto di anni di abusi psicologici e dipendenza da farmaci imposti, come se il nostro protagonista fosse un topo da laboratorio. Da una parte Aster, a livello di tematica, ci porta nella sua zona di comfort: le dinamiche familiari e come queste vanno ad influenzare i suoi protagonisti; dall’altra, prova a farci infilare nei panni di un protagonista molto interessante e particolare, a farci discendere nella testa di un personaggio come Beau e a farci vedere il mondo con il suo sguardo allucinato, terrorizzato, imprigionato da incubi talmente vividi da sembrare reali. E, infatti, è davvero difficile comprendere cosa sia reale o no all’interno di questa pellicola, sicuramente la più surreale di Ari Aster, quella più complessa, originale e coraggiosa ma che, purtroppo, perde fin troppo spesso le briglie del controllo, facendo perdere lo spettatore non tanto nella mente di Beau quanto più nella confusione dello stesso regista che, ad un certo punto, sembra essere più innamorato di un insieme di idee senza capo né coda, piuttosto che raccontare una storia, al di là di quanto sia paradossale o no.

Detto questo, possiamo entrare nel vivo, ma con un’ulteriore piccola premessa: Beau non è un film per tutti e, forse, non è mai voluto esserlo. È un film che richiede più di uno sforzo, perfino dai grandi amanti del cinema di Aster (chi lo odia può risparmiarsi anche le tre ore del suo tempo). Una pellicola che metterà a dura prova la pazienza dei più stoici. Si fa apprezzare per i motivi che contraddistinguono il cinema di Aster, dalla regia all’uso disturbante del sound design passando per le scenografie, così come la grandezza del suo protagonista; ma alla fine della giostra, pur considerando l’innegabile originalità e maestria tecnica del film, il complesso non convince e lascia quell’amara sensazione di aver visto tutto e non aver visto nulla.

Beau Ha Paura

Genere: Horror

Durata: 179 minuti

Uscita: 27 Aprile 2023 (Cinema)

Cast: Joaquin Phoenix, Patti Lupone, Amy Ryan, Nathan Lane, Parker Posey, Stephen McKinley

Trama: l’assurda odissea di un uomo chiamato Beau

Tratto dall’omonimo cortometraggio del 2011, la trama di Beau Ha Paura gira attorno ad un uomo di mezza età, Beau (Joaquin Phoenix), che in occasione dell’anniversario della scomparsa del padre, deve tornare a casa dalla madre. Un compito piuttosto semplice, ordinario che sarà capitato ad ognuno di noi, soprattutto chi è fuori sede o vive da moltissimo tempo in un luogo diverso rispetto a quello dei propri genitori. Beau deve solo svegliarsi per poter arrivare almeno due ore prima all’aeroporto, prendere valigia e biglietto, chiudere casa e andare; appunto, un’operazione semplicissima. Non per Beau.

Fin dai primi momenti, Ari Aster ci mette in chiaro che Beau è una persona che non sa neanche cosa sia la parola semplicità e, sicuramente, è una persona con moltissimi irrisolti che cerca di risolvere con la terapia. Non a caso, il film si apre proprio con una seduta tra Beau e il suo psichiatra. Beau è insicuro, paranoico, ansioso, spaventato dalla vita a tal punto da sentirsi costantemente inadeguato. Sembra quasi vivere in un altro mondo, un bambino nel corpo di un omone grande e grosso, rendendolo perfino un po’ inquietante, quasi sbagliato, nello sguardo di chi lo guarda. Mette a disagio. Ma al tempo stesso, man mano che conosciamo un pezzettino di più di Beau, si prova tenerezza. Forse compassione. Fino a quando le paure di Beau, le sue paranoie, cominciano a diventare le nostre.

Non riusciamo a comprendere se lavora o meno. Vive in un terribile quartiere abitato dalla peggior feccia possibile ed esistente. Ha la costante paura di essere aggredito e che tutto il mondo stia complottando contro di lui. E, in più, anche il rapporto con la madre sembra particolarmente ambiguo. Quel classico odio-amore di chi ha vissuto costantemente sotto l’ombra di un genitore, plasmato e confinato nelle sue aspettative. Da una parte Beau vorrebbe solo uccidere quel tipo di rapporto, distaccarsi completamente da sua madre e prendersi la sua autonomia; dall’altra parte, sa di non poterne fare a meno e il senso di colpa è e sarà sempre troppo grande per poter rinunciare alla donna che, in fondo sa, gli ha rovinato per sempre la vita.

Beau e l’inadeguatezza del vivere

Come dicevamo all’inizio di questa recensione di Beau Ha Paura, ciò che Ari Aster vuole fare, almeno all’inizio, è metterci nei panni di una persona con evidenti problemi legati alla salute mentale, affrontando una di quelle tematiche che ancora oggi è un taboo ma che, finalmente, sta venendo analizzata sempre di più in ambito cinematografico e, soprattutto, televisivo.

La salute mentale è ancora vittima di uno stigma dettato dall’ignoranza e dalla non accettazione di una scienza che si occupa della nostra mente. La salute mentale può interferire con la nostra salute fisica e no, non è da ridursi unicamente alla sfera “dei pazzi” o di chi sta “davvero male”. Che poi, cosa vorrebbe dire esattamente? L’ansia non si risolve con la frasina “si, ma stai più calmo” o la depressione con “ma sii più felice, cos’hai da essere triste”. L’ipocondria non può essere sminuita con un “non hai niente” o i gesti estremi con “vuoi solo attirare l’attenzione”. Attraverso il suo stile aggressivo, coraggioso ed unico, Ari Aster squarcia la membrana dell’ignoranza, scaraventa le persone all’interno un mondo surreale, che in realtà non è poi troppo diverso dal mondo che osserviamo tutti i giorni. Cambia semplicemente il punto di vista, ovvero quello di Beau, quello di qualsiasi persona che come Beau, in modo più leggero o pesante, osserva il mondo ogni giorno a quel modo.

È quasi un esperimento sociologico ed umano questo film, almeno per la sua prima parte, quando ancora riusciamo a tenere il passo con il regista e, soprattutto, quando Aster riesce a tenere il passo con la sua stessa storia, prima di farsi completamente intrappolare da un fascio di idee che, per quanto rese stilisticamente in modo impeccabile ed accattivante, sbattono violentemente fuori dallo schermo, pesano e destabilizzano, facendo perdere completamente contatto.

Ari Aster attraverso il suo “gigante buono” ci racconta di quel senso di inadeguatezza che, in fondo, proviamo un po’ tutti all’interno di un mondo completamente privo di empatia. Un modo che fino a due anni fa si è chiuso in casa per un anno e mezzo, costringendoci a stare “soli” con noi stessi, affrontando il nostro riflesso allo specchio e quello degli altri. Un mondo dove gli studenti si suicidano perché oppressi dalle aspettative sociali, quella stessa società che li condanna perché “non abbastanza forti per la vita”; un mondo dove veniamo ancora distinti per razza, sesso ed orientamento; un mondo che colpevolizza le vittime e giustifica i carnefici; un mondo dove l’aspettativa migliore per il futuro sarà quella di bruciare vivi da un cambio climatico che ci ostiniamo a dire che non esiste, mentre respiriamo veleno e mangiamo catrame. Un mondo che ci colpevolizza se abbiamo paura, ma la domanda è: come cavolo si fa non aver paura? Questo mondo è terrificante! E pensate come deve esserlo se, ad osservarlo, è proprio una persona come Beau. E questo giustifica una larga parte delle scelte stilistiche compiute dal regista. La chiave di lettura, o meglio visione, è quella di osservare il film con lo sguardo di Beau, metterci nei suoi panni che, in fondo, non è neanche così complesso.

Lo spettro di emozioni che in questo modo Aster riesce a darci è sconfinato. Dalla frustrazione all’ansia, dalla rabbia allo shock. Il tutto costellato da un insieme di personaggi che rappresentano le sfumature più aspre della vita che vengono esasperate dallo sguardo chi ha perso completamente il contatto con il reale, vivendo costantemente in uno stato di allucinazioni. Del resto, dovevamo solo prendere un volo e tornare da mamma, no?

(Ancora) una questione di famiglia

Ari Aster è indubbiamente noto per il suo approccio unico e non convenzionale all’horror, che combina elementi di dramma familiare, terrore psicologico e orrore soprannaturale. Possiamo affermare che Beau Ha Paura è un po’ la summa massima di questi temi, a tal punto che potremmo definirlo come un film che chiude il cerchio. Se, però, pensiamo a film che sono la perfetta rappresentazione della cifra stilistica e tematica di un regista, pensiamo a pellicole manifesto che risultano essere il miglior lavoro dell’autore in questione. Sicuramente non è questo il caso. Beau Ha Paura è il lavoro peggiore di Ari Aster. Per carità, ad avercene di “lavori peggiori” come questo, ma sicuramente non arriva alla precisione dei precedenti Hereditary e Midsommar, entrambi film decisamente sopra le righe, in modo particolare l’ultimo, ma che sono sempre coerenti e non abbandonano mai il focus del racconto.

I film di Aster hanno spesso strutture narrative non convenzionali, con linee temporali non lineari e colpi di scena inaspettati, che contribuiscono all’originalità del film nonché alla sua atmosfera. Non fa eccezione Beau Ha Paura ma subisce la pressione di quelle pellicole nate per essere cortometraggi e che si perdono per strada, annaspando nell’annacquamento. L’aggravante qui è che di materiale per farne uscire un lungometraggio incredibile ce n’era, ma Aster non ha saputo maneggiarlo a dovere. Eresia, ce ne rendiamo conto, ma così sono i fatti.

Beau Ha Paura ha l’enorme pregio di portarci ad osservare il mondo dal punto di vista di una persona che soffre con la sua salute mentale e che ha un rapporto molto complesso con una madre. Ci si concentra completamente su questo personaggio (e la magnifica interpretazione di Joaquin Phoenix fa si che il tutto sia ancora più incredibile), sulla sua caratterizzazione, le sue reazioni in base ai differenti agenti esterni e tipologie di persone. Aster, quando si tratta di personaggi, passa molto tempo ad analizzare i suoi protagonisti, esplorando le loro motivazioni e demoni interiore. E Beau non fa eccezione. Un vero e proprio Edipo ma che affronta una viaggio come se fosse un’Odissea. La madre è tanto l’Itaca da raggiungere, quanto la meta da ritardare il più possibile. La madre è la causa di ogni male. La madre è la fonte del bene. La madre è la s0la risposta – una delle poche che possiamo avere dopo una singola visione di film alle mille domande che prendono automaticamente forma nella testa – che riusciremo ad ottenere. Quella più logica. Quella più sensata.

Il vero problema è che Ari Aster non si ferma solo qui. Va oltre. Un oltre che però si perde nelle sfumature di questa complessa e coraggiosa pellicola, oltre il suo argine, portandoci completamente allo sbaraglio nell’infinito atto finale e prendendo per sfinimento lo spettatore. Aster è indubbiamente noto per il suo sorprendente stile visivo, che spesso include colori vividi, paesaggi surreali e immagini inquietanti. È importante considerare come queste immagini vengono utilizzate per migliorare la narrazione e creare un senso di disagio o orrore. Questo sicuramente non manca all’interno di questa pellicola, in modo particolare il secondo atto è un sogno/incubo ad occhi aperti dove il regista statunitense passa dalla magia all’inquietudine, culminando con un monologo che lascia letteralmente attoniti. Il cinema che incontra il teatro e il teatro che incontro l’arte. Il problema è il resto.

Se David Lynch e Luis Buñuel avessero generato un figlio, quello probabilmente potrebbe essere Beau; ma per quanto, concordando con le parole di Scorsese, Ari Aster sia “una delle più straordinarie nuove voci nel mondo del cinema”, a volte qualche paletto può cambiare drasticamente la riuscita di una pellicola.

Un genio ribelle da “governare”

Martin Scorsese, questa volta entrando nel merito del film, afferma anche altro. “Il gusto per il rischio è così unico e potente” dice “e non ci sono molti registi che oggi siano in grado di farlo a questo livello”. Sarebbe impossibile non concordare con queste parole, ma è sempre un bene?

Sicuramente quello che Ari Aster ci porta a fare è un viaggio nel perturbante della psiche umana dove, ancora una volta, si conferma essere uno dei più interessanti e straordinari registi che abbiamo nel cinema contemporaneo. Una di quelle occasioni in cui si può dire che un film lo si fa più per se stessi che per gli altri, sfuggendo alle regole del mercato, per quanto poi Hereditary abbia elementi del cinema mainstream. Non a caso, è il suo film di più successo. Un po’ come lo è stato Scappa – Get Out di Jordan Peele. A differenza di Aster, però, Peele con il suo terzo film riesce davvero a trovare una quadra nel suo modo di raccontare. Non scende a nessun compromesso, ma è padrone delle sue idee e non il contrario. Lo stesso, dopo aver visto Beau Ha Paura, non possiamo dire di Aster.

Un po’ come per Nolan e il suo Tenet o Bardo di Iñárritu, Beau sembra essere il grande giocattolo di Ari Aster, con un capo ma senza coda. Un qualcosa che assomiglia molto di più a un irrisolto che a una vera terza opera. Quasi come se questo film servisse ad esorcizzare i demoni interiori dello stesso regista, e magari è davvero così. Magari è il modo atipico di chiudere il cerchio di questa fase tematica di Aster, lasciando però un bel po’ di amaro in bocca; o, magari, è solo la conferma di una certa tendenza che ci dice che i geni ribelli vanno un po’ governati, o per lo meno guidati. Del resto, lo stesso Ridley Scott avrebbe fatto morire Ripley nel primo Alien, se non fosse stato per un produttore ben più saggio e furbo di lui.

In un momento storico come questo, non possiamo che apprezzare la politica di A24 nel lasciare piena libertà d’azione ed espressione ai suoi artisti, ma fino a che punto questo è davvero un bene? Beau non è altro che la conferma di un problema già riscontrato in pellicole come X – A Sexy Horror Story di Ti West o Men di Alex Garland: restare vittime delle proprie idee. Ricordiamo che Beau sarebbe dovuto essere un film di quattro ore, quindi poteva andare molto peggio, ma questo non migliora la situazione.

Aster vuole stringere troppo. Si innamora di input visivi che lo imbrigliano in una narrazione che perde di mordente nel suo terzo atto, appesantendo l’intera pellicola e svuotandola. Schiavo di una serie di immagini e suggestioni che diventano troppo anche per lui, creando l’effetto opposto del coinvolgimento. Non si tratta neanche più di disturbare o inquietare lo spettatore, ma proprio di calciarlo via dalla visione, rompere completamente la sospensione dell’incredulità, a volte per idee che non valgono davvero la pena, a discapito di altre. Non solo si avverte il cambio di tema e focus all’interno del film, ma quello che è peggio è l’accenno ad altre tematiche molto complesse strettamente legate ai personaggi, come per esempio i big pharma, l’abuso di farmaci e la dipendenza da essi come unica soluzione per essere felici.

Il marketing di questo film insiste tanto sulla fantomatica MW Corporations, a tal punto da metterla come produttore dello stesso film e quindi “rompendo la quarta parete” utilizzando anche accattivanti slogan per una vita migliore, in un corpo migliore, in una mente migliore, e poi nel film esiste si e no un breve accenno alla cosa senza mai svilupparla davvero. Intuiamo dove voleva andare a parare il film e la sua critica sociale, capiamo il “non avere tempo” per farlo, ma allora perché gestirlo così male quando è palese quanto questa parte fosse importante? Cosa volevi davvero raccontarci Ari Aster?

La vita di un uomo malato? La dipendenza da sua madre o dai farmaci? O forse è la stessa cosa. L’abuso di una donna cinica ed egoista nei confronti di un figlio? Una Medea carica di rancore? Il rapporto morboso di una relazione madre e figlio? Oppure la disperazione sociale? L’indifferenza della società? Un Truman Show sponsorizzato dallo Xanax?

Adesso, a questo domande possiamo anche non trovare risposta, ma la fatica che si percepisce dal non capire davvero cosa il film ci voglia raccontare, vanifica una prima parte validissima di storia in pieno stile Ari Aster. Si vuole stringere troppo, si finisce per scivolare nell’autocitazionismo più becero, nel confezionare un’idea interessante che per un po’ coinvolge, inquieta ed emoziona (fino alle lacrime) ma che alla fine di tutto non lascia nulla, trascinando con sé quella terribile sensazione di aver visto tutto, di non aver visto niente. O magari, era esattamente questo che Ari Aster voleva raccontare: il vuoto dell’esistenza umana (però con un’ora in meno sarebbe stato meglio!).

La recensione in breve

Beau Ha Paura ci porta nella vita, nella mente, nello sguardo di una persona paranoica. Ci costringe ad osservare il mondo con i suoi occhi, attraverso un filtro paradossale e surreale, che diventa un viaggio nelle emozioni. Una vera e propria Odissea nella psiche e rapporti umani, temi ormai cardine della cinematografia di Ari Aster che, però, diventa vittima di se stesso, del suo estro, del suo genio. La sospensione di rompe, la durata del film comincia a pesare, e il focus della storia si perde completamente per strada, lasciando quell'insopportabile amarezza dell'aver visto tutto e non aver visto assolutamente niente.

-

Voto Screenworld