Se un personaggio cult del fumetto supereroico è in cerca dell’ennesima, necessaria origin story per stare al passo coi tempi, a chi potrebbe rivolgersi? Forse a un autore che da tempo macina storie sui supertizi, seguendone dogmaticamente le regole, o sarebbe meglio osare, cercare una voce fuori dal coro e affidarsi alla sua visione differente? Quando in DC Comics hanno voluto mostrare nuovamente le origini dell’Ultimo Figlio di Krypton, si è scelto di prendere un outsider, qualcuno che cercasse una spaccatura con la tradizione dei supereroi e offrisse un Clark Kent diverso.

Qualcuno, insomma, che in fatto di liberarsi da etichette e scomode eredità avesse fatto la propria vocazione. Crescere all’ombra di un nome come quello di John Landis non è certo facile, eppure Max Landis ha cercato di uscire dall’orbita paterna per trovare la propria strada. Ironia del destino ha voluto che fosse con una rivisitazione del concetto di supereroe al cinema, Chronicles, che Landis Jr. abbia mostrato il suo talento, non solo come narratore ma anche come sensibile analista di difficoltà umane. E non poteva che essere lui la scelta ideale per raccontare la storia di Kal-El, divenuta Superman: Alieno Americano.

Nuove origini per Supes

Ora, non è certo un mistero che con l’uscita del Superman di Gunn abbia acceso i riflettori su storie dell’Uomo d’Acciaio che fossero letture obbligate per chi va in cerca di ispirazioni o cult del kryptoniano. Senza contare come Alieno Americano sia diventato quasi un manifesto politico durante il secondo mandato Trump, in un momento oscuro di un’America che sembra richiudersi e allontanare l’alieno, l’estraneo.

Nato come simbolo della supremazia americana, specie in termini morali, agli albori della Seconda Guerra Mondiale, risposta di due giovani ebrei all’Übermensch hitleriano, Supes ha sentito il peso di essere un simbolo. Fortunatamente ha lasciato a Capitan America il ruolo di (in)felice metronomo della relazione tra cittadino e istituzione, assumendo un tono più universale, rivolgendosi all’intera umanità come organismo sociale.

Questa sua natura è il fulcro attorno a cui ruota Alieno Americano, ma sovvertendo la tradizionale visione in cui Superman è ispirazione. Rimanendo in tema di grandi cult dell’Uomo d’Acciaio, non siamo davanti alla classica figura ispiratoria utilizzata anche da Morrison e Quietely in All Star Superman, e nemmeno in presenza di una riscrittura sorniona e cauta come le Origini segrete di Jonhs e Frank.

Landis non è uno che cerca la strada facile, ha una preparazione maniacale e forse sin troppo radicale, che vuole trasformare in una origin story di rottura. Oramai tutti sanno che Superman viene da Krypton, tutti hanno visto il primo volo, la comparsa dei poteri e il suo trasferimento a Metropolis. La mitologia dell’Uomo d’Acciaio è sin troppo granitica nella sua continua riconferma, serve uno scossone.

La Legge di Landis

Prima rottura: non serve raccontare tutta la vita di Supes. La vita di un individuo è segnata da momenti che ne caratterizzano l’evoluzione, e Landis identifica sette di questi istanti, ogni istante diventa un capitolo della sua miniserie. Una precisa scelta che spinge quel nerd di Landis a giocare con la continuity DC senza rimanerne invischiato, gira attorno a momenti nodali, insinua il dubbio che tutto sommato queste sue idee potrebbero essere verosimili. Perché tutto nasce dal calare Clark in una dimensione realistica, si distacca dalla visione quasi epica dell’uomo fuori dal mondo sbattendolo anche violentemente nella realtà.

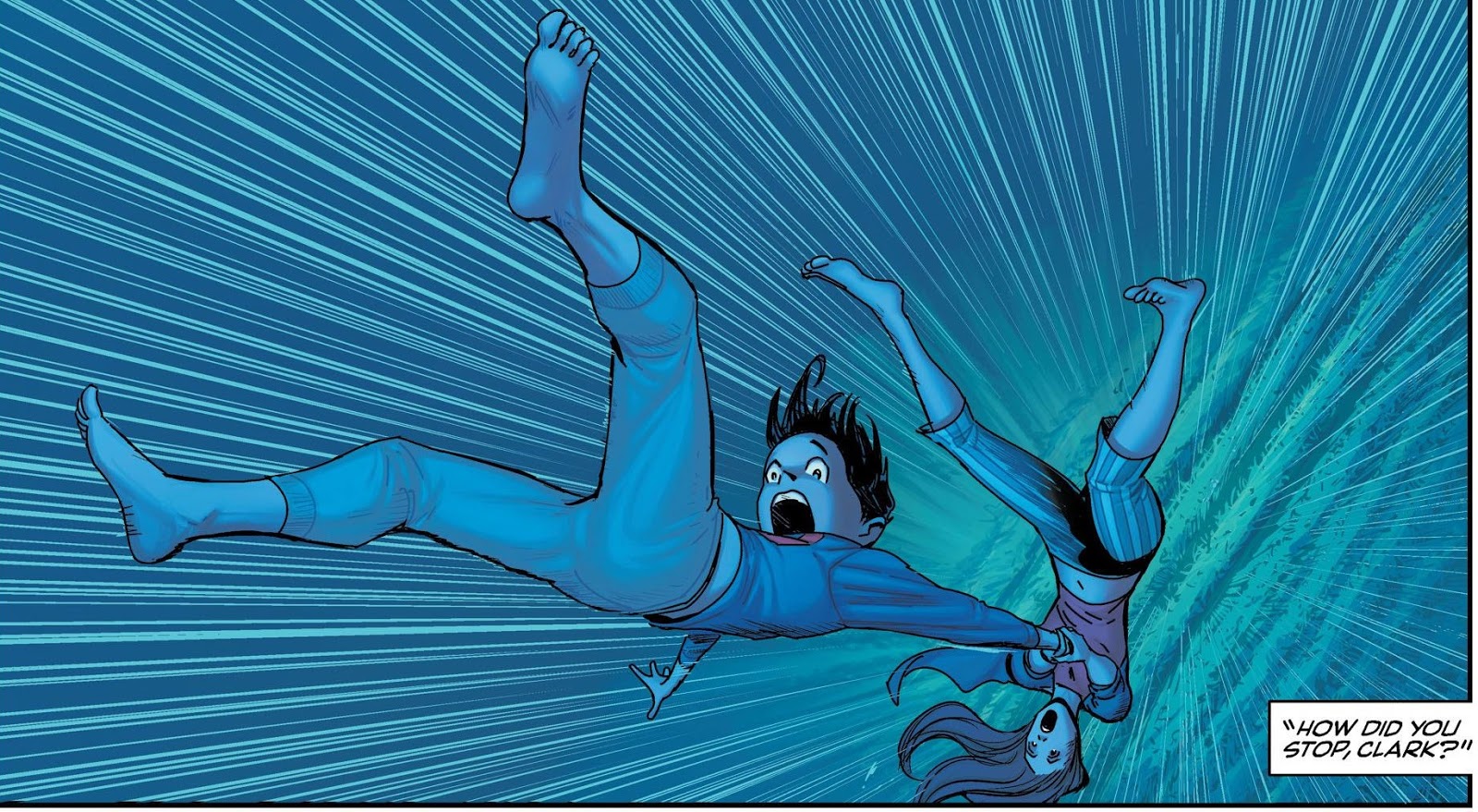

Clark solitamente viene presentato come un teen ager che scopre i suoi poteri, ma Landis non rende questo elemento come fulcro della storia, anzi, lo diluisce nel rapporto di Clark con la sua quotidianità. Intreccia le sue tappe evolutive di supereroe con le scoperte dell’individuo, adegua i toni narrativi alla sensibilità anagrafica di Clark, cambiando registro e disegnatore in base alla migliore interpretazione del vissuto emotivo del kryptoniano.

E in questi passaggi, Superman si discosta da quel senso di responsabilità che arriva dal suo lignaggio kryptoniano, introducendo un elemento nuovo nella sua marcia per essere l’Azzurrone. Clark decide di diventare Supes vedendo come il mondo attorno a lui funziona, ne respira le asprezze, assiste alla sua violenza ma si scalda al calore della bontà di chi lo ama, percepisce la nobiltà d’animo e si nutre di questa umanità, la assorbe ed elabora.

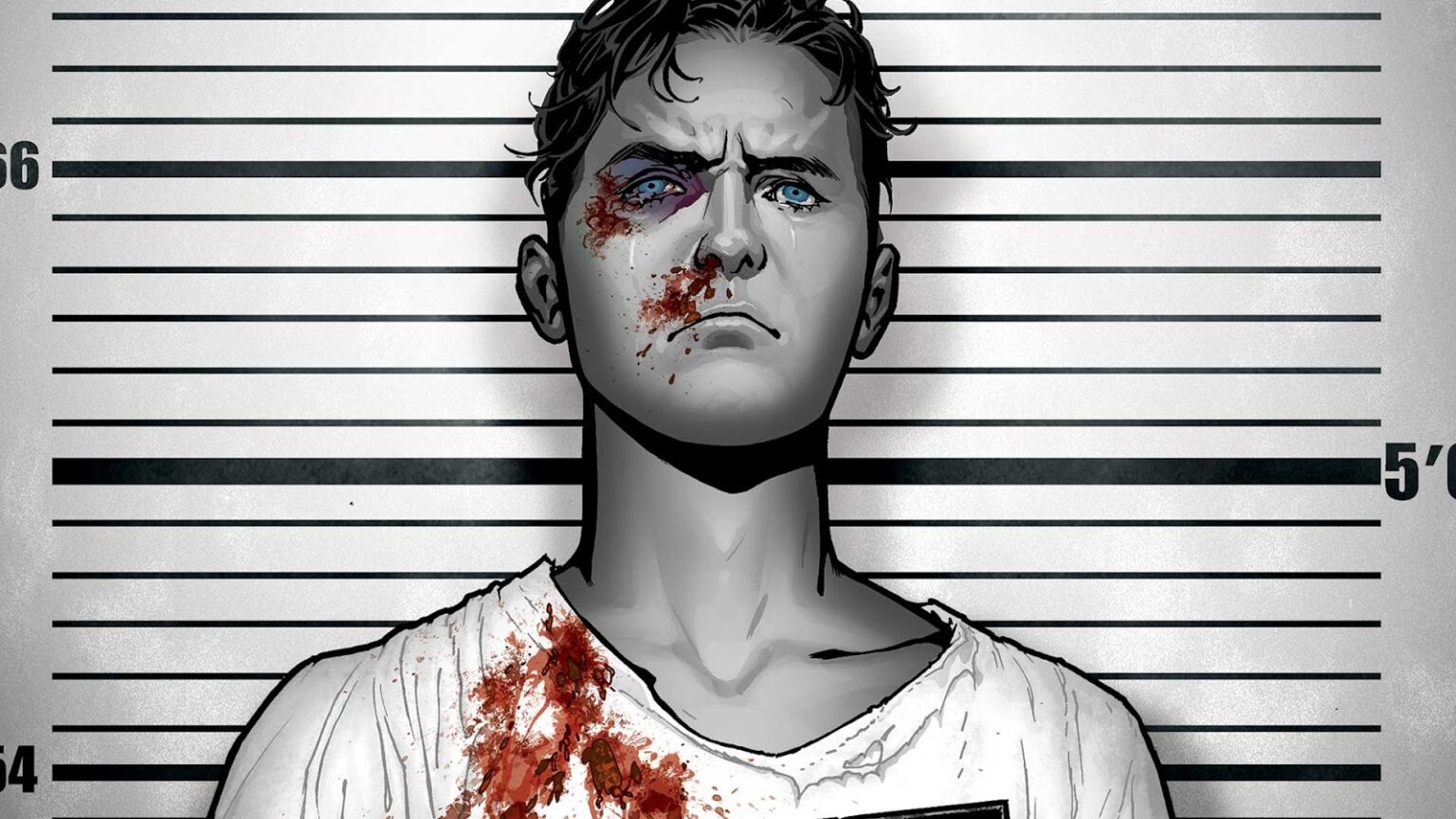

Seconda rottura: non è Superman a ispirare l’umanità, ma viceversa. Non solo positivamente, come in Naufraghi, in cui Clark, spinto dall’amico Pete, sceglie di usare i propri poteri per colpire una banda di pericolosi, schizzati criminali. Matt Clark prende l’idea di Landis e la interpreta con un tono graffiante, ideale per unire l’irrequietudine dell’adolescenza alla scoperta di una responsabilità che forse, per la prima volta, fa sentire il proprio peso.

Parte di un mondo

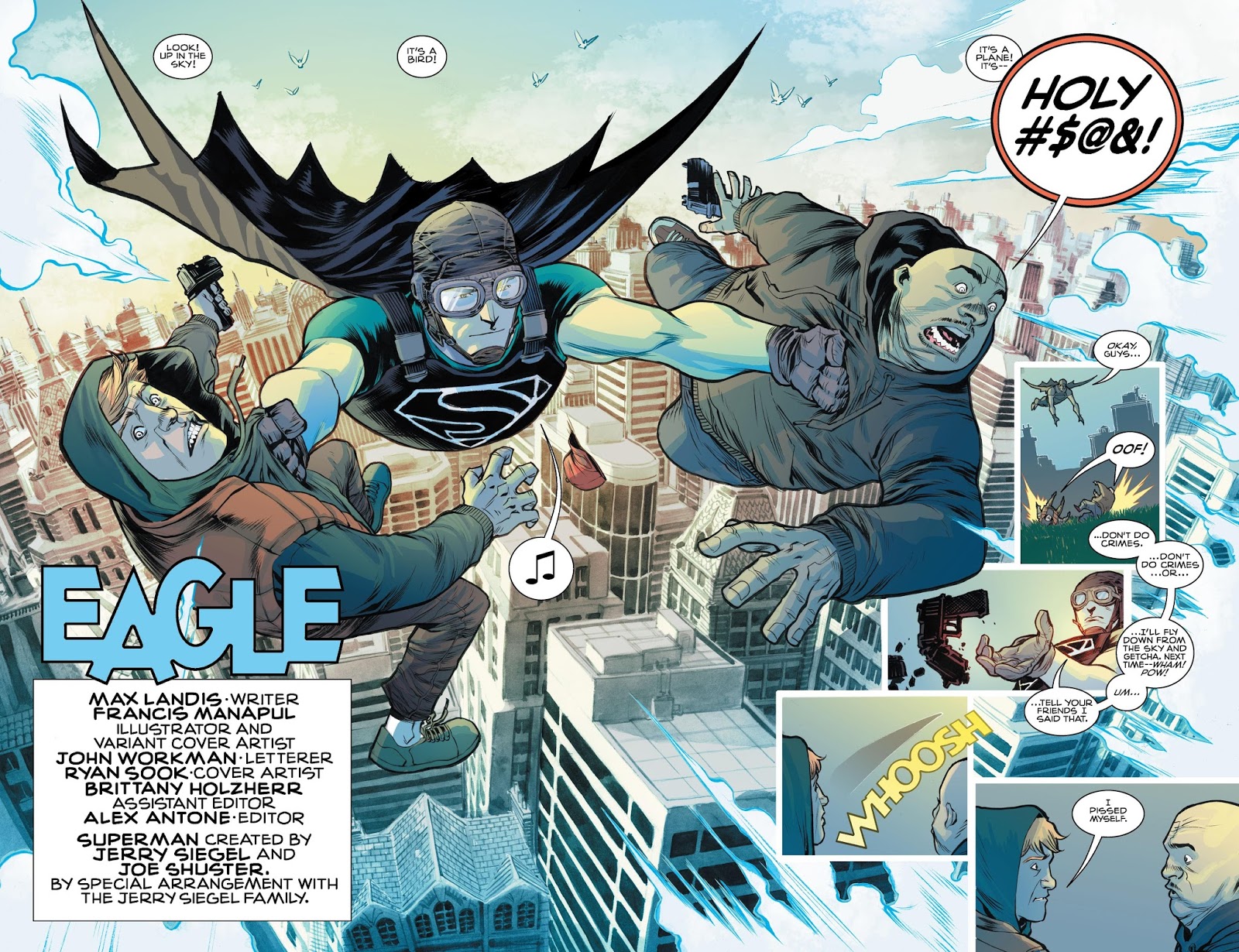

Con Superman: Alieno Americano, Landis non si limita a ritrarre l’ascesa di Clark come Superman, ma crea dei momenti in cui altri nomi celebri di DC Comics incrociano il suo cammino. Se da un lato la presenza di Lobo è un’improvvisata anarchica, il primo confronto con Batman sembra muoversi in tutt’altra direzione, marcata da una reciproca sfiducia.

In La Vera Domanda, Landis, supportato da Buckingham e dalle dinamiche linee di Josè Villarubia, mette in rotta di collisione Clark e Bruce, il futuro Supes e un neofita Cavaliere Oscuro. Una dicotomia costruita con maestria nei capitoli precedenti, culminata con una scena impattante in cui Clark smaschera freudianamente Batman spogliandolo del suo costume, e rivelando la sua vera identità:

“Sto cercando di decidere quale titolo sia meglio. Batman esiste davvero…o Batman è Bruce Wayne”

Un dubbio che non trova risposta, ma che ha un risvolto simbolico. Il mantello del Crociato di Batman, rimasto in mano a Clark, diventa il primo mantello dell’identità supereroica di Kent, un costume che per concezione e impatto ricorda i primi tentativi di giustiziere di Daredevil in Anno Uno.

L’essenza di Alieno Americano

Per apprezzare Superman: Alieno Americano dobbiamo riconoscere a Landis di aver creato una separazione tra il Supes canonico e l’intento narrativo che mira alla decostruzione del supereroe per antonomasia e la sua riscrittura come entità concreta, credibile. Come farlo? Evitando iperboli stantie, concentrando i picchi emotivi in pochi, cruciali momenti e privilegiando una scrittura emotiva che si fonda su aspetti quotidiani, rendendoli le ancore emotive di un eroe work in progress, che però ha infine ben chiare le sue origini, tanto da sbatterle in faccia a un sorpreso (e malmenato) Lobo:

“Non vengo da Krypton..vengo dal Kansas”

La libertà con cui Landis si circonda gli consente di muoversi seguendo un’orizzontalità flessibile, una rotta da cui può facilmente allontanarsi se la storia lo richiede. Frenato solamente da alcuni dialoghi in cui si cerca una forzata epicità, risultando infine dissonanti con il tenore complessivo della saga, Alieno Americano non manca di colpire il lettore per la varietà con cui Landis riscrive non tanto le origini quanto il percorso formativo di Supes.

E la conclusione è degna di questo incredibile percorso umano, termina giustamente non un Azzurrone svettante, ma con un Clark Kent dolorante in ospedale, abbracciato a Lois che con una spaventata, speranzosa domanda proietta la coppia verso il loro futuro

“Mio Dio, Clark che succederà adesso?”

Conclusioni

Per apprezzare Superman: Alieno Americano dobbiamo riconoscere a Landis di aver creato una separazione tra il Supes canonico e l’intento narrativo che mira alla decostruzione del supereroe per antonomasia e la sua riscrittura come entità concreta, credibile. Come farlo? Evitando iperboli stantie, concentrando i picchi emotivi in pochi, cruciali momenti e privilegiando una scrittura emotiva che si fonda su aspetti quotidiani, rendendoli le ancore emotive di un eroe work in progress

PRO

- Nuove origini distaccate dalla continuity

- Alternanza grafica in linea con la trama

CONTRO

- Dialoghi a volte troppo invasivi